「プログラミング的思考」や「情報活用能力」が小学校教育にも求められる時代。

私たちGMOインターネットグループでは、「Kids VALLEYプロジェクト」の一環として渋谷区教育委員会と連携し2020年より渋谷区小学校のプログラミング授業支援を行ってきました。

今年はグループ横断でプロジェクトメンバーを募り、現場エンジニア・クリエイターが PBL型授業のコンテンツ設計・運営を担当しました。

本記事では、その舞台裏として現場エンジニア・クリエイターが取り組むコンテンツ設計ノウハウ、そしてグループ横断型チームによる運営の仕組みについてインタビューを交えて詳しくお届けいたします。

目次

現場エンジニア・クリエイターが展開するPBL型授業

PBL(Project-Based Learning)型授業とは、「課題解決」を軸にした探究型の学びのことです。

従来の“教わる”教育から一歩進み、「ともに考え、つくる」学びへの転換が求められています。

渋谷区では、「Kids VALLEY 未来の学びプロジェクト」を通じて、地域と企業が連携しながら教育支援を進めています。参画企業は、プログラミングをはじめとする技術分野の専門性を活かした実践的な学びを子どもたちに提供し、次世代のITリテラシー育成に取り組んでいます。

その中でGMOインターネットグループは、授業コンテンツの設計から運営までを自社のエンジニアやクリエイターが中心となって担当しています。彼らは最新の技術動向に精通し、開発現場で培った課題解決力やセキュリティに関する知見を活かして授業を企画・実施することができます。

こうした“現場のリアル”を取り入れることで、教科書だけでは得られない実践的な学びを子どもたちに届けています。

活動意義や詳細については以下にも記しておりますのでぜひご参照ください。

PBL型授業コンテンツの軸は「考え方を学ぶこと」

本プログラムでは、児童の発達段階に合わせてテーマを設定し、PBL(課題解決型学習)の手法で授業を展開しています。

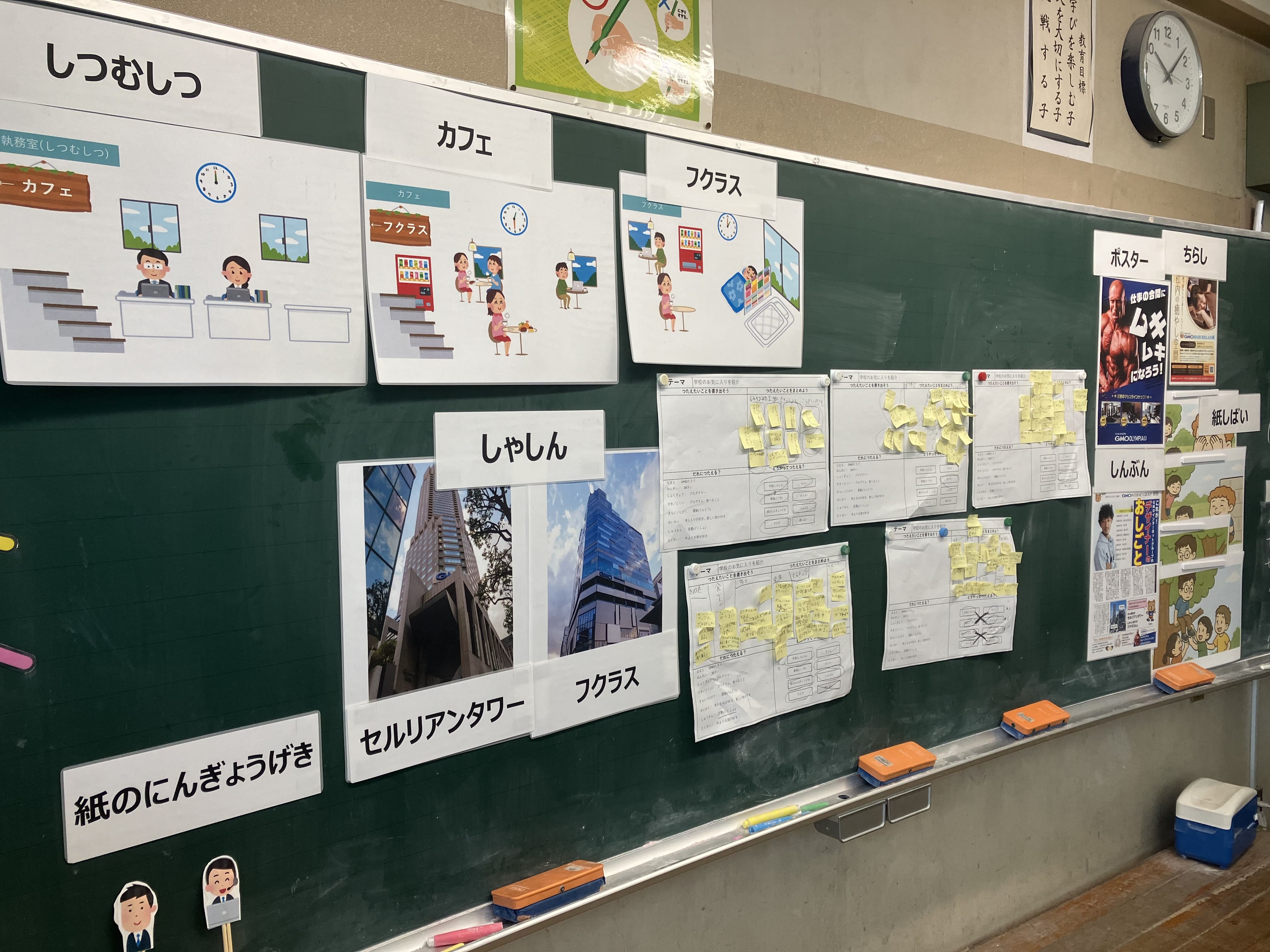

低学年向けには「伝えたいことを伝えよう」をテーマに、自分の思いや考えをどのように相手に伝えるかを体験的に学びます。身近な題材を通して、言葉の選び方や表現方法を工夫しながら、伝える楽しさと大切さを感じられる内容です。

高学年向けには「プログラムで紹介しよう」をテーマに、Scratchを活用して自分たちのメッセージをデジタルコンテンツとして表現します。プログラミングの基本的な仕組みに触れながら、論理的思考力と表現力の両方を育む構成となっています。

いずれの授業コンテンツにも、GMOインターネットグループの働く環境や制度に関する要素を盛り込み、児童が企業活動や社会とのつながりに興味を持ち、理解を深められるよう工夫しています。

単なるスキル学習にとどまらず、「自分の想いを社会に伝える力」を育むことを目的としています。

低学年向け:伝えたいことを伝えよう

本授業は、「人に何かを伝えるとき、どんな風に伝えますか?」という問いからスタートします。

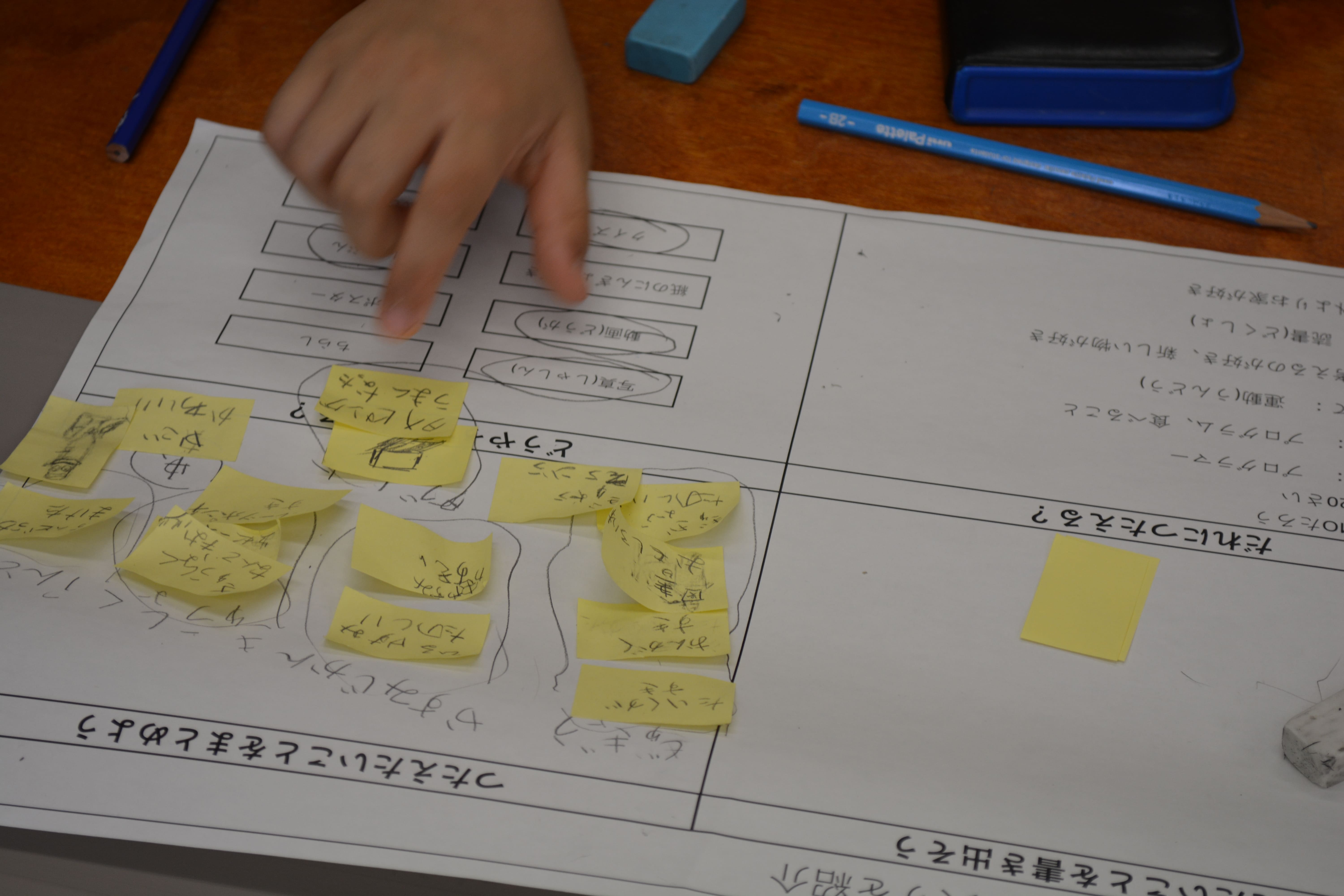

コミュニケーションの基本となる“伝える”という行為を起点に、相手(ターゲット)によって最適な伝え方や手法が異なるという考え方を学びます。

講義では、企業や個人の発信、広報活動、クリエイティブ制作など、さまざまな場面における「伝達の手段」や「効果的な表現方法」についてインプットを行います。たとえば、社内向けの情報共有と、顧客・メディア・一般ユーザー向けの発信では、語り口・構成・ビジュアルの使い方がどう異なるのかを具体的に紐解いていきます。

授業の後半では、受講者自身が「どんな目的を達成したいのか」「誰に、何を伝えたいのか」という課題設定に立ち返り、グループワーク形式で“最適な伝え方”を設計・実践します。

目的と手段の関係を体感的に理解することで、伝える力をより戦略的に磨くことを目指します。

プログラムで紹介しよう

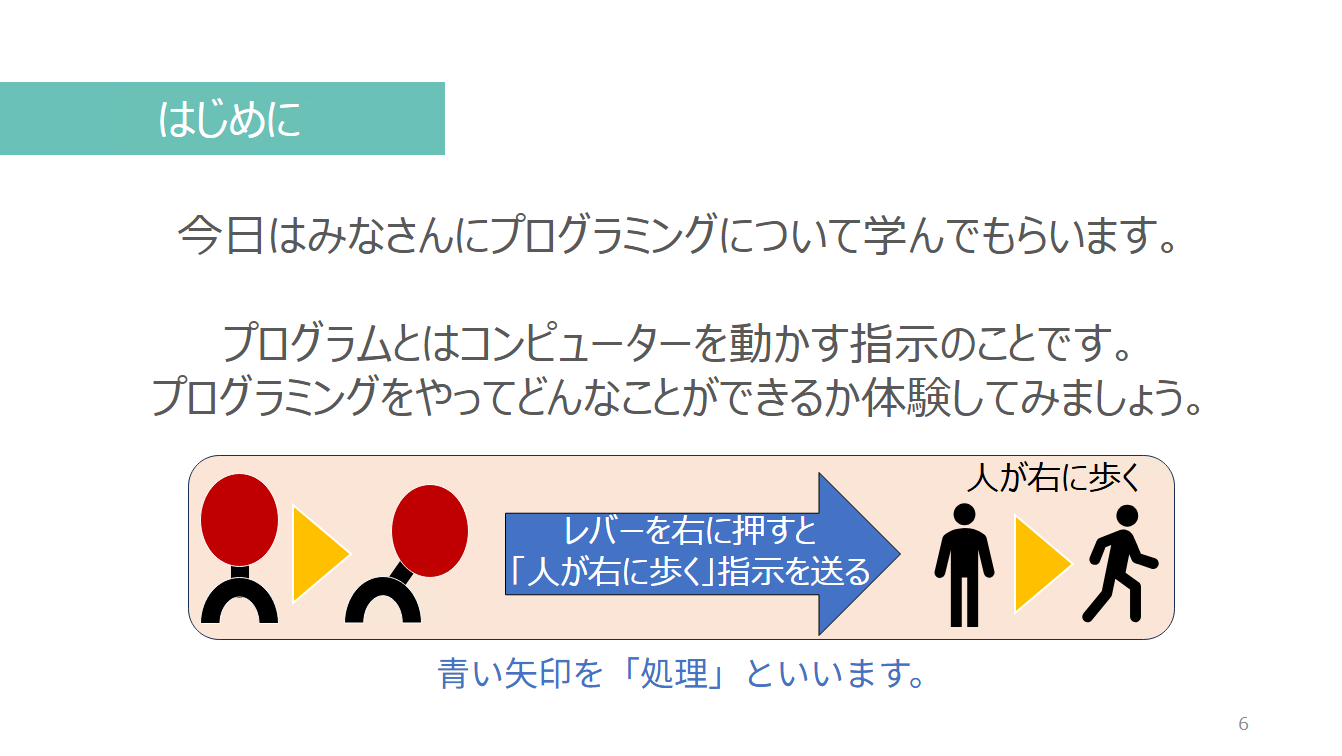

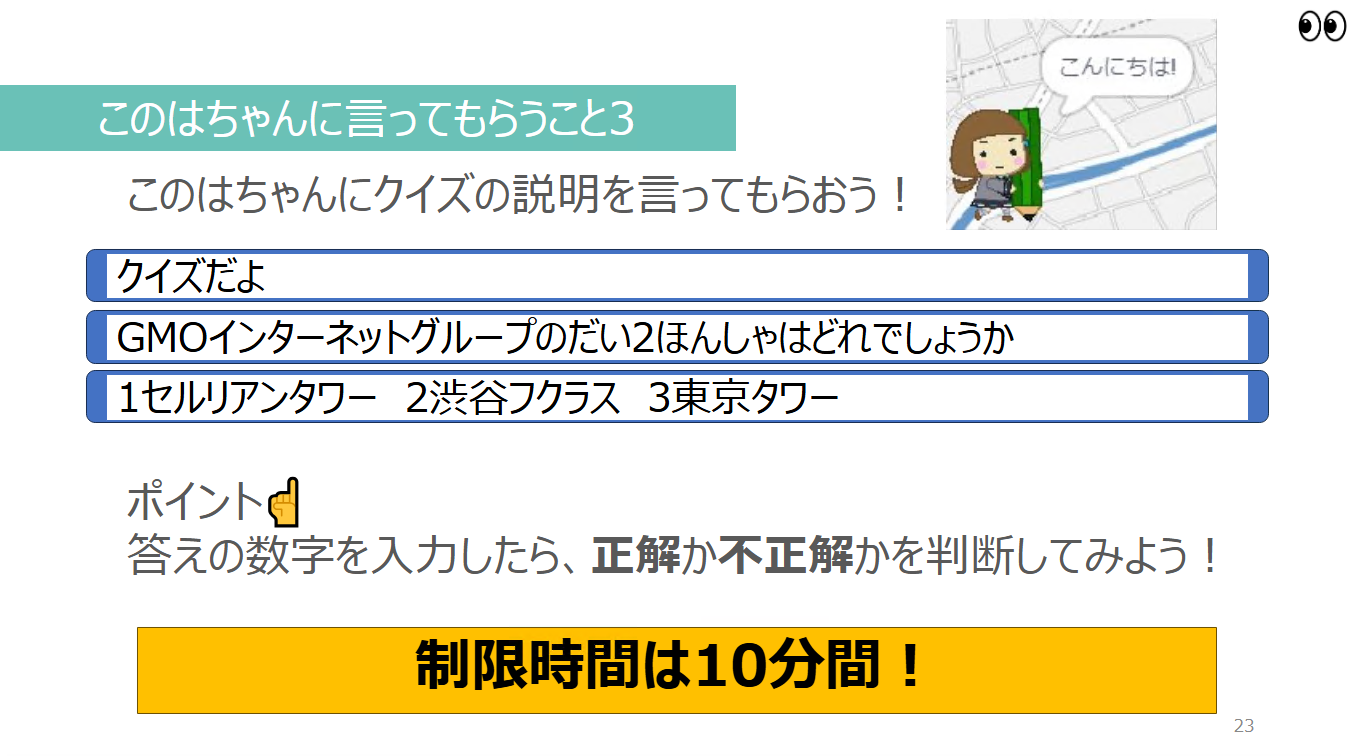

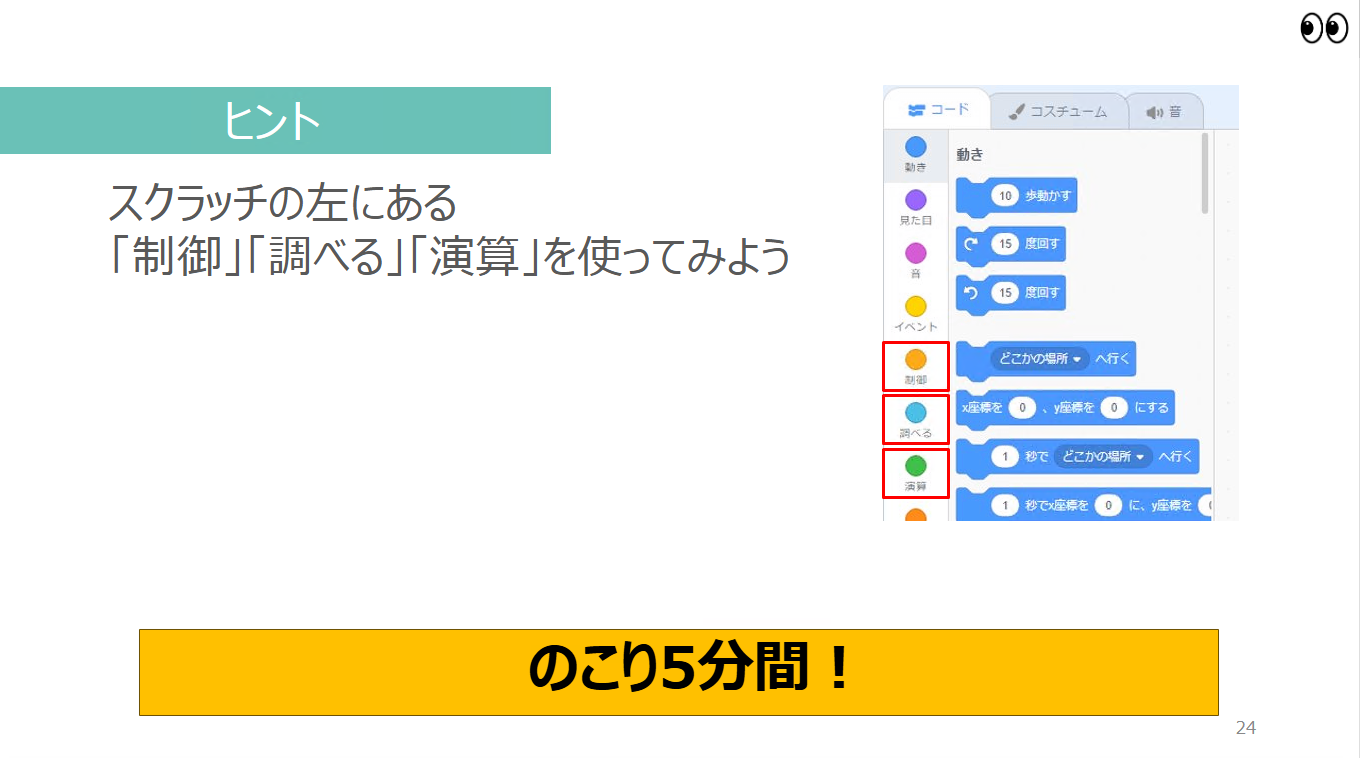

高学年向けの講座では、子どもたちが楽しみながら「プログラミングの考え方」を身につけられるよう、初心者向けの教育用ツール「Scratch(スクラッチ)」を使用します。

Scratchは、色と形でわかりやすく分類されたブロックを組み合わせて動きを作ることで、自然とプログラミングの仕組みを理解できる学習ツールです。

本講座では、単なる操作方法の習得にとどまらず、「目的を達成するためにどんな手順で考え、どう工夫するか」といったロジカルシンキング(論理的思考力)を育てます。

ヒントを伝えながら、後半はハンズオンメインで頭を使い、手を動かし実際にプログラム処理を作っていきます。

プログラミング学習ツール「Scratch」は、すでに使用経験のある児童と初めて触れる児童とで習得のスピードに差が生まれやすく、授業進行のバランスを取ることが難しい場面もあります。

そこで私たちは、進行のばらつきを最小限に抑えるため、後半のハンズオンパートを工夫しました。指定の課題を終えた児童には、ゲームやアニメーション制作など、自分のアイデアを自由に形にする時間を設け、より主体的に取り組める構成としています。

このような設計により、知識や考え方の理解だけでなく、「つくる楽しさ」や「発想を形にする達成感」を体感できる授業となっています。さらに、現場で活躍するエンジニアリングのプロ講師陣が直接指導することで、子どもたちは問題解決力や創造力を自然と育むことができます。

「みんなが先生になれる授業を目指す」──グループ横断でプロジェクトを設計したエンジニアクリエイター先生にインタビュー!

エンジニア・クリエイターがオフィスを飛び出し教室へ──GMOインターネットグループALLで挑む教育支援の新しい形を構築した初年度の立ち上げメンバーにインタビューしてきました!

- GMOインターネットグループ エキスパート(映像制作) 加藤 優真

- GMOインターネット株式会社 システム本部 アーキテクチャー統括 アプリケーション共通チームマネージャー 谷中 佑貴人

- GMOインターネット株式会社 システム本部 アーキテクチャー統括 アプリケーション共通チーム

- 田中 泰典

前任者から受け継いだコンテンツのバトン

今年度のKids VALLEYプロジェクトについてどのような経緯で谷中さんが引き継いだのでしょうか?

谷中

前任者から「これが資料です!わからないことがあったら次回回答するよ」と授業で使用していた資料を渡されたところからのスタートでした。授業支援の活動概要自体は把握していましたが、実際の現場感はわからなかったため、資料を見ただけではプログラム詳細をかみ砕くことは難しく自分が講師として現場に立つには不十分な状態でした。

具体的にはどのような課題があったのか教えてください。

谷中

前任の担当者は一人で、学校ごとに柔軟にPDCAを回しながら授業を設計・運営していました。

現場の状況を見ながら最適な方法を組み立てられる点は大きな強みでしたが、そのノウハウが本人の経験と感覚の中にしか存在しないという課題がありました。

属人化を解消し、誰でも同じ品質で授業を再現できるようにすること、それが今回のプロジェクトで最初に取り組むべきテーマでもあり課題でした。

属人化解消の工夫や支援における工夫があれば具体的に教えてください。

谷中

最も重視したのは、「使用するスライドの内容が誰にとっても直感的に理解できること」です。

担当者の経験や勘に依存せず、講師ごとに解釈の違いが生まれないように設計しました。

どのスライドを見ても「この場面ではこの内容を伝える」と明確に分かる、再現性の高いUX(ユーザー体験)の改善を目指しました。

また、授業では“メイン講師”と“サブ講師”という役割を想定していたため、それぞれの立場で同じ情報を共有し、授業中にスムーズに連携できるよう工夫しています。

具体的には、スライド右上に講師同士の合図としてイラストや文字でプロンプトを配置し、進行のタイミングやサポートの動きを視覚的に把握できるようにしました。

支援における工夫という点では、学校ごとにクラスの人数・コマ数・授業時間にばらつきがあったため、その都度、資料や進行内容を調整する必要がありました。

基本は「45分×2コマ(合計90分)」をベースとしたカリキュラムを作成していましたが、中には半分の「45分×1コマ」で実施しなければならないケースもありました。

同じ内容を半分の時間で進行することは難しいため、時間配分や説明の深度を見直すなど、限られた時間内で学びの質を保つ工夫を重ねていました。

田中

谷中

授業で使用する教材やペープサートなどの視覚補助については、先を見越してすべてラミネート加工しました。丈夫に作っておけば、繰り返し使えて持ち運びも簡単になります。

一度準備したら使い回せるようにして、毎回の細かな準備負担を減らすことも工夫した点ですね。

多様なスキルが交わるシナジーで挑むプロジェクト推進

普段は所属企業も職域も違うメンバーが一堂に会しており、授業支援の経験値でいえば全員が初心者。そこで、授業の流れやメイン講師・サブ講師それぞれの動き、テンポ、言葉選びや雰囲気などあらかじめメンバー間でシェアできる体制の構築を実現するために行きついたのが”マニュアル動画の制作”だったそう。その詳細についても伺いました。

今回のプロジェクト推進にあたり、マニュアル動画を制作した経緯を教えてください。

谷中

今回はプロジェクトのコアメンバーにグループのエキスパートとして映像制作分野で活躍する加藤くんが入ってくれていました。彼のスキルを存分に生かして活動の幅を広げたかったし、プロジェクトリーダーとしてその結果を評価につなげてあげたかったという思いの背景があります。

グループから多くの方が授業に関わっていただくにあたって、同じ説明や手順を何度も人力で繰り返すのは非効率だと思っていました。動画制作を本業としている私がこのプロジェクトに関わる意義も見いだせると感じましたしありがたかったです。

何度かリハーサルを重ねて、最終的に“これなら伝わる”という形になったものを動画として収録しました。

加藤

谷中

ここは映像を扱えるクリエイターがいてくれて踏み込めた決断でもありますね。正直エンジニアだけだったら敷居が高い判断だったと思います。笑

学びの共有を人が繰り返し行うのではなく、仕組みとして残せるようになったことはプロジェクト効率化という観点でも、属人化していた授業準備の改善するという点においても有意義でした。

加藤

田中

そうですね。さらに動画があることで、初参加の講師の心理的ハードルはかなり下げられたと思いますね。事前にマニュアル動画を見て参加するだけで、当日の体感は参加2回目なんです。

事前に授業の流れがインプットされているだけで当日の参加モチベーションは高められたと思います。

マニュアル動画の整備と並行してOJTも構造化していったとか?

谷中

そうですね。最初は、私がメイン講師でないと進まない状態でした。

ただプロジェクトゴールとしては「誰でもメイン講師ができること」として設定していたのでマニュアル動画の制作を踏まえてメイン講師デビューまでの段取りを見える化していきました。

①マニュアル動画を見る→②一部のプログラムを進行する→③全体進行のステップでメイン講師デビューを目指しました。最短ルートが切り開ける仕組みができたかなと思いますね。

一度マニュアル動画を見た上で、参加講師全員ある程度の流れをつかんで初回授業に臨んでいるので、ハードルが下がり成功体験を積むことができたという点でとてもよい循環を生み出せているのではないかなと実感しています。

田中

現場エンジニア・クリエイターが”先生”として教育に携わる意義

私たち企業が教育現場に携わる意義についてはどのように考えていますか?

谷中

“伝えたいことを伝えよう”、“プログラムで紹介しよう”タイトルは違いますが、どちらもGMOインターネットグループが日々行っている仕事や考え方に通じる内容を意識して構成しています。

インターネットが当たり前の時代を生きる子どもたちに、私たちがどんな仕組みを支え、どんな想いでこの世界を動かしているのかを伝える。直接的でなくても、そうした話を通してITやインターネットというもの自体に興味を持ってもらえたらうれしいです。

それこそ、インターネットインフラ事業No.1のGMOが取り組むPBL(Project Based Learning)授業の最大の意義だと思っています。

”先生方への支援”という観点でも意義を感じていますね。

僕はクリエイターとして映像を通じて物事を伝える仕事をしているので、自分なりに積み上げてきた“伝え方の知見”があると自負しています。

小学校って担任制で、先生があらゆる教科を教えるじゃないですか。だから、どうしても一人ひとりの負担が大きいし専門領域以外を教えるのってとても大変なことだと思うんです。

そこに僕らのようなIT領域における現場メンバーが加わることで、少しでも授業のサポートになればと思っていました。「子どもたちへの貢献だけでなく、先生方の助けにもなる──」

それが、僕たちが関わる意義のひとつかなと思っています。

加藤

田中

私は内向きな自身の成長という意味でも大きな意義があると感じています。

普段はエンジニアとしてコードやドキュメントと向き合う時間が多く、ミーティング用の資料をつくることはあっても具体的に“人に何かを伝える”という機会はあまり多くありません。

ですが、今回の授業では教える立場になり、“どうすればより伝わりやすく、理解してもらえるか”を考える良い機会になりました。また、子どもたちがScratchを使って、自分の作りたいものを工夫しながら形にしていく姿を見ていると、その素直な感情や反応を通してものづくりの喜びを改めて実感する機会となりました。教える側でありながら、自分自身が初心を取り戻すような感覚でしたね。

こどもたちの反応はとても素直で可愛らしかったですよね。

田中

学年によって集中力の持続時間も違うので、話を聞いてもらったり理解を深めてもらうのには工夫が必要でしたね・・! それも現場に行ってみてはじめて感じた改善点だったりします。

私たちは普段業務ではお客様と実際直接関わる機会ってほぼないので、とても新鮮で緊張しました!よりインタラクティブに授業を展開していく大切さも実感しました。

加藤

今後の活動の展望があれば教えてください。

谷中

今後は、授業も講師体制もさらに拡充していきたいと考えています。

小学校だけでなく中学校までスコープを広げながら、授業内容のアップデート・改善し、社内外に向けてインターネットインフラ事業No.1を目指すGMOが取り組むPBL型授業としてプログラムを拡充していきたいと思っています。また、今年の活動経験やノウハウをきちんと言語化し、“成功体験”として来年以降へつなげたいです。

今後子どもたちが生きていく世界ではAI技術がますます発達していくことが想定されます。その上で“自分がどうしていきたいのか”を考える力がとても大事だと思っています。

AIに飲み込まれるのではなく、自身の意思でAIを使いこなせる子が増えていってほしいなと願っています。この授業が、その気づきの“ひとつのきっかけ”になれたらうれしいですし、動画クリエイターとして、そうしたメッセージをこれからも伝えていきたいと思っています。

加藤

田中

ここでの経験やその後の活動を通して、中学生や高校生になったとき進路を考える足がかりにしてもらえたらうれしいなと思いますね。

頭の片隅にでも記憶を残してもらえて、いつか関わった子たちと一緒にGMOインターネットグループで働く未来がかなえられたらいいなというのが活動の中長期的な展望です!

この活動を通して、子どもたちが自分の将来にワクワクできるような成長のきっかけをつくっていきたいと思っています。

子どもたちと学びあう”共育”の場

AIが台頭するこれからの時代において、求められるのは“知識を持つこと”よりも“考える力”です。

GMOインターネットグループは、Kids VALLEYプロジェクトを通じて、子どもたちが自ら考え、表現し、創る力を育む教育支援に取り組んでいます。

現場で活躍するエンジニアやクリエイターが直接教壇に立ち、そのリアルな経験と専門性を、次の世代へと手渡していく。それは“仕事の延長線”ではなく、未来を育てる社会的使命でもあります。

GMOインターネットグループはこれからも、「学びの現場に、実践者のリアルを届ける」取り組みを広げ、子どもたちとともに学び成長しあいながら教育と社会の架け橋となる活動を続けていきます。

ブログの著者欄

採用情報

関連記事

KEYWORD

CATEGORY

-

技術情報(564)

-

イベント(210)

-

カルチャー(54)

-

デザイン(56)

-

インターンシップ(2)

TAG

- "eVTOL"

- "Japan Drone"

- "ロボティクス"

- "空飛ぶクルマ"

- 5G

- Adam byGMO

- AdventCalender

- AGI

- AI

- AI 機械学習強化学習

- AIエージェント

- AI人財

- AMD

- APT攻撃

- AWX

- BIT VALLEY

- Blade

- blockchain

- Canva

- ChatGPT

- ChatGPT Team

- Claude Team

- cloudflare

- cloudnative

- CloudStack

- CM

- CNDO

- CNDT

- CODEBLUE

- CODEGYM Academy

- ConoHa

- ConoHa、Dify

- CS

- CSS

- CTF

- DC

- design

- Designship

- Desiner

- DeveloperExper

- DeveloperExpert

- DevRel

- DevSecOpsThon

- DiceCTF

- Dify

- DNS

- Docker

- DTF

- Excel

- Expert

- Experts

- Felo

- GitLab

- GMO AIR

- GMO AIロボティクス大会議&表彰式

- GMO DESIGN AWARD

- GMO Developers Day

- GMO Developers Night

- GMO Developers ブログ

- GMO Flatt Security

- GMO GPUクラウド

- GMO Hacking Night

- GMO kitaQ

- GMO SONIC

- GMOアドパートナーズ

- GMOアドマーケティング

- GMOイエラエ

- GMOインターネット

- GMOインターネットグループ

- GMOクラウド]

- GMOグローバルサイン

- GMOコネクト

- GMOサイバーセキュリティbyイエラエ

- GMOサイバーセキュリティ大会議

- GMOサイバーセキュリティ大会議&表彰式

- GMOソリューションパートナー

- GMOデジキッズ

- GMOブランドセキュリティ

- GMOペイメントゲートウェイ

- GMOペパボ

- GMOメディア

- GMOリサーチ

- GMO大会議

- Go

- GPU

- GPUクラウド

- GTB

- Hardning

- Harvester

- HCI

- INCYBER Forum

- iOS

- IoT

- ISUCON

- JapanDrone

- Java

- JJUG

- K8s

- Kaigi on Rails

- Kids VALLEY

- KidsVALLEY

- Linux

- LLM

- MCP

- MetaMask

- MySQL

- NFT

- NVIDIA

- NW構成図

- NW設定

- Ollama

- OpenStack

- Perl

- perplexity

- PHP

- PHPcon

- PHPerKaigi

- PHPカンファレンス

- Python

- QUIC

- Rancher

- RPA

- Ruby

- Selenium

- Slack

- Slack活用

- Spectrum Tokyo Meetup

- splunk

- SRE

- sshd

- SSL

- Terraform

- TLS

- TypeScript

- UI/UX

- vibe

- VLAN

- VS Code

- Webアプリケーション

- WEBディレクター

- XSS

- アドベントカレンダー

- イベントレポート

- インターンシップ

- インハウス

- オブジェクト指向

- オンボーディング

- お名前.com

- カルチャー

- クリエイター

- クリエイティブ

- コーディング

- コンテナ

- サイバーセキュリティ

- サマーインターン

- システム研修

- スクラム

- スペシャリスト

- セキュリティ

- ソフトウェアテスト

- チームビルディング

- デザイナー

- デザイン

- テスト

- ドローン

- ネットのセキュリティもGMO

- ネットワーク

- ビジネス職

- ヒューマノイド

- ヒューマノイドロボット

- フィジカルAI

- プログラミング教育

- ブロックチェーン

- ベイズ統計学

- マイクロサービス

- マルチプレイ

- ミドルウェア

- モバイル

- ゆめみらいワーク

- リモートワーク

- レンタルサーバー

- ロボット

- 京大ミートアップ

- 人材派遣

- 出展レポート

- 動画

- 協賛レポート

- 基礎

- 多拠点開発

- 大学授業

- 宮崎オフィス

- 展示会

- 広告

- 強化学習

- 形

- 応用

- 情報伝達

- 技育プロジェクト

- 技術広報

- 技術書典

- 採用

- 採用サイトリニューアル

- 採用活動

- 新卒

- 新卒研修

- 日本科学未来館

- 映像

- 映像クリエイター

- 暗号

- 業務効率化

- 業務時間削減

- 機械学習

- 決済

- 物理暗号

- 生成AI

- 色

- 視覚暗号

- 開発生産性

- 開発生産性向上

- 階層ベイズ

- 高機能暗号

PICKUP

-

【イベントレポート・中編】GMO Developers Day 2025 -Creators Night-|変化に挑むクリエイターのキャリアと成長

デザイン

-

AI体験で地域をつなぐ──GMO hinata が挑むCSR活動最前線

技術情報

-

【イベントレポート・前編】GMO Developers Day 2025 -Creators Night-|AI時代の「クリエイティブ」を探る夜

デザイン

-

【イベントレポート】社内から未来を体験する-「ロボ触ろうぜ!」

技術情報

-

属人化×ガラパゴス化からの脱却:課金基盤改善プロジェクトの舞台裏

技術情報

-

ConoHa VPSで作る BungeeCord+複数Minecraftサーバ構成入門

技術情報