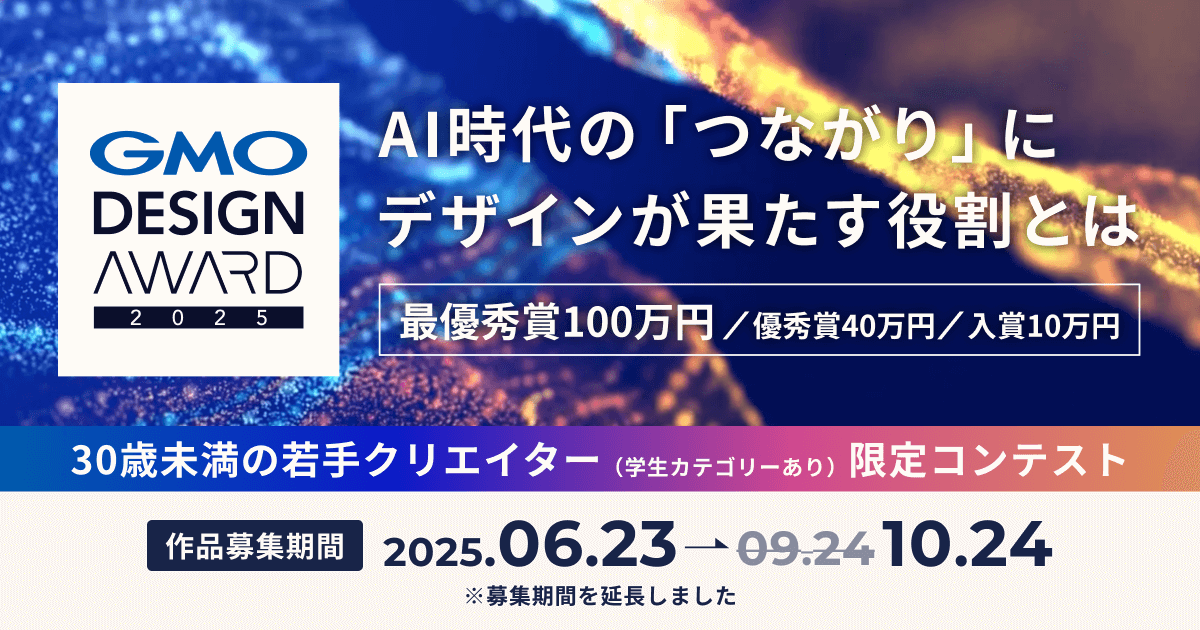

GMOインターネットグループが昨年に引き続き主催している「GMO DESIGN AWARD 2025」。AIを用いた表現が一気に広がる今、若手クリエイターやデザイナーに向けたこのコンテストには、どんな想いが込められているのでしょうか。

本記事では、本コンテストの企画・運営を担ったGMOメディア株式会社の大澤健太郎さんと村石鼓都さんにインタビュー。2回目の開催となる今年のテーマ「つながり」に込めた意味や、運営の舞台裏、そしてAI時代のデザインへの期待について、お話を伺いました。

目次

【GMO DESIGN AWARD 2025とは?】

GMO DESIGN AWARD(以下、本コンテスト)は、GMOインターネットグループが昨年に引き続き主催する、18〜29歳の若手クリエイター・デザイナーを対象としたデザインコンテストです。

2回目となる2025年のテーマは「つながり」。

AIを制作プロセスのどこかで活用した作品を、以下の2部門で募集中です。

・プロダクトアイデア部門

・映像・ビジュアル表現部門

応募期間は2025年6月23日(月)〜10月24日(金)。

最優秀賞には賞金100万円、優秀賞は各40万円、入賞は10万円が贈られます。

また今年の審査には、以下のような業界を代表する豪華メンバーがゲスト審査員として参加します。(五十音順):

・有馬トモユキ 氏(日本デザインセンター 有馬デザイン研究室/クリエイティブディレクター)

・清水勝太 氏(KOEL/WIT COLLECTIVE/クリエイティブコンダクター)

・清水淳子 氏(視覚言語研究者/多摩美術大学 情報デザイン学科 専任講師)

・枌谷 力 氏(株式会社ベイジ 代表取締役)

・広野 萌 氏(株式会社フォルテ 代表取締役/一般社団法人デザインシップ 代表理事)

上記の審査員の皆さまの視点や専門性を活かすべく、今年から新たに「審査員特別賞」も新設されました。

これに伴い、応募期間も当初の9月24日(水)から10月24日(金)までに延長されています。

より多様なアイデアとの出会いを目指し、皆さまの自由な発想をお待ちしています。

詳細・応募は特設サイトへ:https://gmo-design-award.com/

【インタビュー参加者】

大澤 健太郎|GMOメディア株式会社 シニアデザイナー

2022年に新卒入社。ポイ活サイト「ポイントタウン byGMO」やポイントサイト構築・運営支援サービス「GMOリピータス」のデザインを担当。2024年にシニアデザイナーに昇格し、業務ではデザインに加え、数値分析や施策立案、フロントエンド開発などにも広く関わる。

村石 鼓都|GMOメディア株式会社 シニアデザイナー

2019年に新卒入社。現在はチャット型小説投稿サービス「プリ小説 byGMO」のリードデザイナーとして、デザインだけでなく事業全体の運用・方針決定にも関与。エンジニアとの協業やサービス改善など、事業サイドとの連携も担う。

【運営に携わったきっかけと、最初の気持ち】

─今回、お二人が本コンテストの運営に携わることになったきっかけを教えてください。

大澤

社内のミーティングで「今年もやるよ」という話が出て、上長から「やってみないか」と声をかけてもらったのがきっかけです。昨年の様子を見ていて、GMOインターネットグループ横断のプロジェクトに関われる機会ってなかなかないので、正直すごく興味があったんですよね。面白そうだし、やってみたいなと思って手を挙げました。

村石

私は昨年の運営チームの様子を間近で見ていて、スケールの大きなことをやっていて楽しそうだなと思っていました。普段の業務も充実してはいるんですが、ちょっと刺激が足りないかもと感じていたタイミングでもあって。これはいい機会だなと、思い切って挑戦してみることにしました。

─任命されたときの率直な気持ちは?

村石

ワクワクと、正直ちょっと不安もありました。テーマも予算もスケジュールも「自分たちで自由に決めていいよ」と言われて、逆に「どこから手をつければいいんだろう?」と(笑)。普段の業務では経験しないようなスケールのプロジェクトだったので、緊張感もありましたね。

大澤

僕も似た感じでしたね。関係者の数も多いし、扱う予算もそれなりに大きいので、かなり本気のプロジェクトだなと。だからこそやるからには成功させたいし、GMOインターネットグループのプレゼンス向上に貢献できたらいいなと、いい意味でのプレッシャーを感じてました。

【役割分担と運営の進め方】

─本コンテスト運営の中で、それぞれどんな役割を担っていたのでしょうか?

村石

私は全体の進行や調整まわりを主に担当していました。スケジュールを引いたり、進捗をGMOインターネットグループのクリエイターに向けて共有したり、広告掲載のために外部の方と連携したりと、いわゆる“裏方の司令塔”みたいな立ち位置ですね。

大澤

僕は主に制作まわり全般です。特設サイトのデザインや実装、メインビジュアルの制作、応募フォームの整備など、アウトプットに関わる部分を中心に担当してました。フライヤーやポスターなどの制作物も村石さんと分担し、Webと紙の両方の表現を整える必要があったので、密に連携しながら対応していました。

2人で役割を分けつつ、都度相談しながら柔軟に動いていたと思います。

─おふたりの連携はどうやって取っていたんですか?

大澤

基本は週1の定例ミーティングでお互いのタスクを共有したり、優先順位のすり合わせをしたりして、必要な時にはSlackで連絡を取ったり直接話したりして連携していました。お互い忙しい時期もありましたが、思った以上にスムーズに進められたと思います。

【改善点と告知の工夫】

─2回目の開催ということで、前回から改善したポイントはありますか?

大澤

たくさんありますが、特に力を入れたのが「告知のスピード感」です。昨年の反省として、伝えるタイミングや方法によって応募数に大きく差が出ることがわかっていたので、そこを重点的に見直しました。

特に学生への認知を広げるため、今年は学校への広報活動にかなり力を入れまして、昨年の10倍近くの学校にチラシを送ったり、大学の先生方と連携して学生に直接アナウンスしてもらったり。時期も夏休みに入る前のタイミングを狙って、Webサイトや各種掲載面の公開スケジュールを組みました。

村石

まず、本コンテストを広く認知していただくために、GMOインターネットグループがスポンサーを務めるイベントでフライヤーを配布したほか、CMを制作して放映しました。また、各社の採用担当の方々と連携し、採用イベントにおいても告知を行っていただきました。

【テーマ「つながり」に込めた想い】

─今回のテーマ「つながり」は、どのようにして決まったのでしょうか?

村石

今年は運営メンバーでゼロからテーマを決められたんですが、それが逆にすごく悩んだポイントでした(笑)。抽象的すぎても伝わらないし、具体的すぎると作品の幅が狭まってしまう。バランスをどう取るか、かなり話し合いました。

最終的に「つながり」にしたのは、いろんな解釈ができるテーマだから。人と人のつながり、AIと人の協働、サービスとユーザー、感情の連鎖…。どんな文脈でも意味を持たせられるし、今の時代らしいテーマだと思ったんです。

大澤

表現のとっかかりが多いテーマが良いなというのに加えて、「AI」を前提にしたコンテストということもあり、あまり無機質な印象を持たれたくないなという思いもありました。“感情”や“物語”、平たくいうと”エモさ”が感じられるテーマになると良いなという狙いも込めています。

【AIとデザインの関係性】

─AIの使用が前提になっている点については、どんな考えがあったのでしょうか?

大澤

実はそこにもこだわりがありました。今はAIを使えば誰でもそれっぽいアウトプットが作れてしまう時代。だからこそ、「じゃあ、デザイナーにしかできない価値って何だろう?」っていう葛藤を抱えているクリエイターは多いんじゃないかなと思っています。このコンテストは、その問いを考え直すいいきっかけになると思っていて。

AIは、あくまで道具。アイデアや構成力、文脈をつくる力は、やっぱり人間の領域だと思うんです。

表層のデザインだけでなく、体験全体を構築する能力だったり、課題や戦略に合わせたコンセプトを深く発想できる力だったり、今後のデザイナーはより深い価値を提供する役割を担うようになると思っているので、そういった可能性が見える作品がたくさん集まると良いなと思ってます。

村石

AIの使用を条件に入れるか入れないかを最初に話し合ったのですが、GMOインターネットグループは「AIで未来を創るNo.1企業グループ」を実現する、というスローガンを掲げているため、AIはMustで入れることにしました。

AIを使わないといけない、ということで難しそうだと感じる方もいらっしゃると思うのですが、私はむしろ制作のハードルが下がったと感じています。

アイディア出しの壁打ち相手として使ってより面白いアイディアになったり、AIで生成したアウトプットをベースに調整を重ねてより良いものになったり。

このコンテストがAIと共創する楽しさに気づくきっかけになってくれたら嬉しいです。

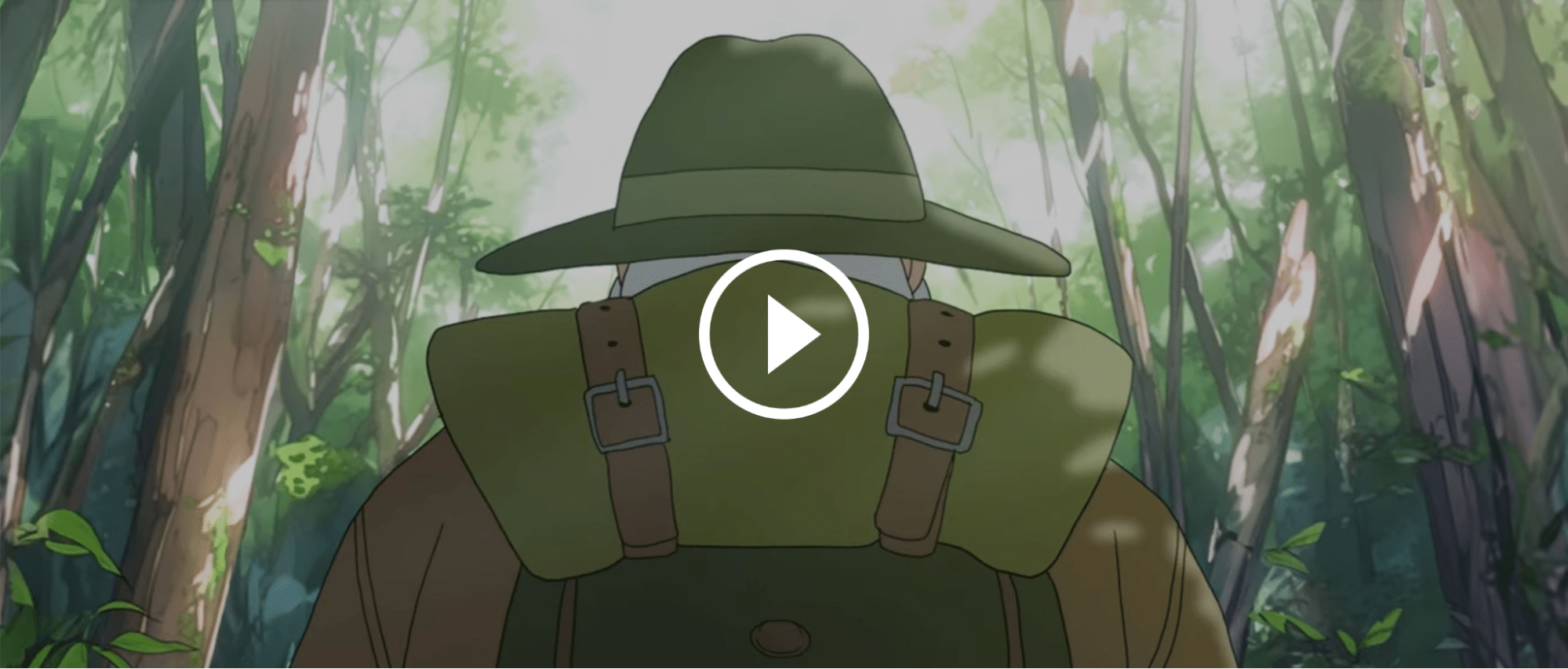

【昨年の受賞作から見る、AI活用のヒント】

本コンテストでは、「AIを制作プロセスのどこかで活用すること」が応募条件です。

とはいえ、実際にどう使えばいいのか悩む方も多いはず。

そんなときの参考として、昨年の受賞作からいくつか事例をご紹介します。

過去の受賞作品一覧はこちら:

https://gmo-design-award.com/2024/index.html#p-winners

■最優秀賞作品(賞金100万円)

作品名:「もしも童話」

受賞者:臼倉 拓真

AI使用ポイント:生成AIで童話のIFストーリーを創作し、書籍配信サービスとして構築したプロダクトアイデア。

■優秀賞作品(賞金40万円)

●プロダクトアイデア部門(学生カテゴリー)

作品名:「すごい暗記帳」

受賞者:岡本 優真

URL:https://sugoiankityou.com/

AI使用ポイント:チャット形式でAIと対話しながら学べる、暗記支援のWebアプリを開発。

●ビジュアル表現部門(共通カテゴリー)

作品名:「AIが記憶を形にする:親父と朝練した反抗期の思い出」

受賞者:菖蒲 薫

AI使用ポイント:水彩タッチのビジュアルをAIで生成し、親子の記憶を描いた映像作品を制作。

●ビジュアル表現部門(学生カテゴリー)

作品名:「花夢」

受賞者:KALIN

AI使用ポイント:絵柄の統一感あるビジュアルをAIで生成し、アニメーション作品として構成。

【デザイン・ビジュアルでこだわったポイント】

─特設サイトやビジュアル制作でも、こだわった点があれば教えてください。

大澤

今回は2回目の開催で、昨年のトンマナから共通のイメージを持ってもらえるように今年のデザインも連続性を持たせました。また、GMO DESIGN AWARDの世界観として今後も続いていくことを見据えた普遍的なトンマナを意識して作っています。

その上で、メインビジュアルやインタラクションはゼロから見直しています。「先進性」はニュアンスとして意識しつつ、「つながり」というテーマに沿ったモチーフを盛り込んでいます。

【どんな人に参加してほしいか】

─応募を考えている読者の方に向けて、どんな人に参加してほしいと思っていますか?

村石

もちろんデザインを勉強している学生さんは大歓迎です。でも、それだけじゃなくて、最近だとAIツールを使いこなしている人がどんどん増えているじゃないですか。たとえば普段はデザインを仕事にしていない人でも、「表現してみたい」という気持ちがあるなら、ぜひチャレンジしてほしいです。

大澤

若いクリエイターの皆さんにこそ挑戦してほしいです。本コンテストは対象年齢が若く、いわゆる“ベテラン勢”が応募してくるようなハードなコンテストではないので、学生や若手クリエイターには、自分の視点で自由に表現できる場として気軽に応募してもらいたいなと思っています。

また応募条件として「AIを使用」がありますが、AIの利用方法は問わないので、その辺も自由に制作してもらいたいです。

それこそ、AIにちょっと興味があるとか、普段から使ってるという人にはぜひ参加してもらいたいですね。

【読者・応募者へのメッセージ】

─最後に、読者やこれから応募する方へのメッセージをお願いします。

村石

私たちは普段のデザイン業務でAI活用を積極的に行っていて、AIによってアイディアの幅が何倍にも広がっています。本コンテストは「うまく作る」ことが目的ではなく、「なにを伝えたいか」を自由に表現できる場です。

たくさんの作品に出会えることを楽しみにしています。少しでも気になった方はぜひ挑戦してみてください!

大澤

GMOインターネットグループって「金融」や「インフラ」みたいな堅いイメージを持たれることも多いですが、実はこういうデザインやAIの取り組みも本気でやってるんです。その中で、今回の取り組みが「GMOインターネットグループらしさ」の新しい一面を伝える機会になれば嬉しいです。

そして何より、本コンテストが若手クリエイターの皆さんにとっての「最高のアウトプットの場」になることを願っています。皆さんの応募を楽しみにしています!

ブログの著者欄

採用情報

関連記事

KEYWORD

CATEGORY

-

技術情報(564)

-

イベント(210)

-

カルチャー(54)

-

デザイン(57)

-

インターンシップ(2)

TAG

- "eVTOL"

- "Japan Drone"

- "ロボティクス"

- "空飛ぶクルマ"

- 5G

- Adam byGMO

- AdventCalender

- AGI

- AI

- AI 機械学習強化学習

- AIエージェント

- AI人財

- AMD

- APT攻撃

- AWX

- BIT VALLEY

- Blade

- blockchain

- Canva

- ChatGPT

- ChatGPT Team

- Claude Team

- cloudflare

- cloudnative

- CloudStack

- CM

- CNDO

- CNDT

- CODEBLUE

- CODEGYM Academy

- ConoHa

- ConoHa、Dify

- CS

- CSS

- CTF

- DC

- design

- Designship

- Desiner

- DeveloperExper

- DeveloperExpert

- DevRel

- DevSecOpsThon

- DiceCTF

- Dify

- DNS

- Docker

- DTF

- Excel

- Expert

- Experts

- Felo

- GitLab

- GMO AIR

- GMO AIロボティクス大会議&表彰式

- GMO DESIGN AWARD

- GMO Developers Day

- GMO Developers Night

- GMO Developers ブログ

- GMO Flatt Security

- GMO GPUクラウド

- GMO Hacking Night

- GMO kitaQ

- GMO SONIC

- GMOアドパートナーズ

- GMOアドマーケティング

- GMOイエラエ

- GMOインターネット

- GMOインターネットグループ

- GMOクラウド]

- GMOグローバルサイン

- GMOコネクト

- GMOサイバーセキュリティbyイエラエ

- GMOサイバーセキュリティ大会議

- GMOサイバーセキュリティ大会議&表彰式

- GMOソリューションパートナー

- GMOデジキッズ

- GMOブランドセキュリティ

- GMOペイメントゲートウェイ

- GMOペパボ

- GMOメディア

- GMOリサーチ

- GMO大会議

- Go

- GPU

- GPUクラウド

- GTB

- Hardning

- Harvester

- HCI

- INCYBER Forum

- iOS

- IoT

- ISUCON

- JapanDrone

- Java

- JJUG

- K8s

- Kaigi on Rails

- Kids VALLEY

- KidsVALLEY

- Linux

- LLM

- MCP

- MetaMask

- MySQL

- NFT

- NVIDIA

- NW構成図

- NW設定

- Ollama

- OpenStack

- Perl

- perplexity

- PHP

- PHPcon

- PHPerKaigi

- PHPカンファレンス

- Python

- QUIC

- Rancher

- RPA

- Ruby

- Selenium

- Slack

- Slack活用

- Spectrum Tokyo Meetup

- splunk

- SRE

- sshd

- SSL

- Terraform

- TLS

- TypeScript

- UI/UX

- vibe

- VLAN

- VS Code

- Webアプリケーション

- WEBディレクター

- XSS

- アドベントカレンダー

- イベントレポート

- インターンシップ

- インハウス

- オブジェクト指向

- オンボーディング

- お名前.com

- カルチャー

- クリエイター

- クリエイティブ

- コーディング

- コンテナ

- サイバーセキュリティ

- サマーインターン

- システム研修

- スクラム

- スペシャリスト

- セキュリティ

- ソフトウェアテスト

- チームビルディング

- デザイナー

- デザイン

- テスト

- ドローン

- ネットのセキュリティもGMO

- ネットワーク

- ビジネス職

- ヒューマノイド

- ヒューマノイドロボット

- フィジカルAI

- プログラミング教育

- ブロックチェーン

- ベイズ統計学

- マイクロサービス

- マルチプレイ

- ミドルウェア

- モバイル

- ゆめみらいワーク

- リモートワーク

- レンタルサーバー

- ロボット

- 京大ミートアップ

- 人材派遣

- 出展レポート

- 動画

- 協賛レポート

- 基礎

- 多拠点開発

- 大学授業

- 宮崎オフィス

- 展示会

- 広告

- 強化学習

- 形

- 応用

- 情報伝達

- 技育プロジェクト

- 技術広報

- 技術書典

- 採用

- 採用サイトリニューアル

- 採用活動

- 新卒

- 新卒研修

- 日本科学未来館

- 映像

- 映像クリエイター

- 暗号

- 業務効率化

- 業務時間削減

- 機械学習

- 決済

- 物理暗号

- 生成AI

- 色

- 視覚暗号

- 開発生産性

- 開発生産性向上

- 階層ベイズ

- 高機能暗号

PICKUP

-

【イベントレポート・後編】GMO Developers Day 2025 -Creators Night-|共創するデザイン組織と次世代クリエイターの可能性

デザイン

-

【イベントレポート・中編】GMO Developers Day 2025 -Creators Night-|変化に挑むクリエイターのキャリアと成長

デザイン

-

AI体験で地域をつなぐ──GMO hinata が挑むCSR活動最前線

技術情報

-

【イベントレポート・前編】GMO Developers Day 2025 -Creators Night-|AI時代の「クリエイティブ」を探る夜

デザイン

-

【イベントレポート】社内から未来を体験する-「ロボ触ろうぜ!」

技術情報

-

属人化×ガラパゴス化からの脱却:課金基盤改善プロジェクトの舞台裏

技術情報