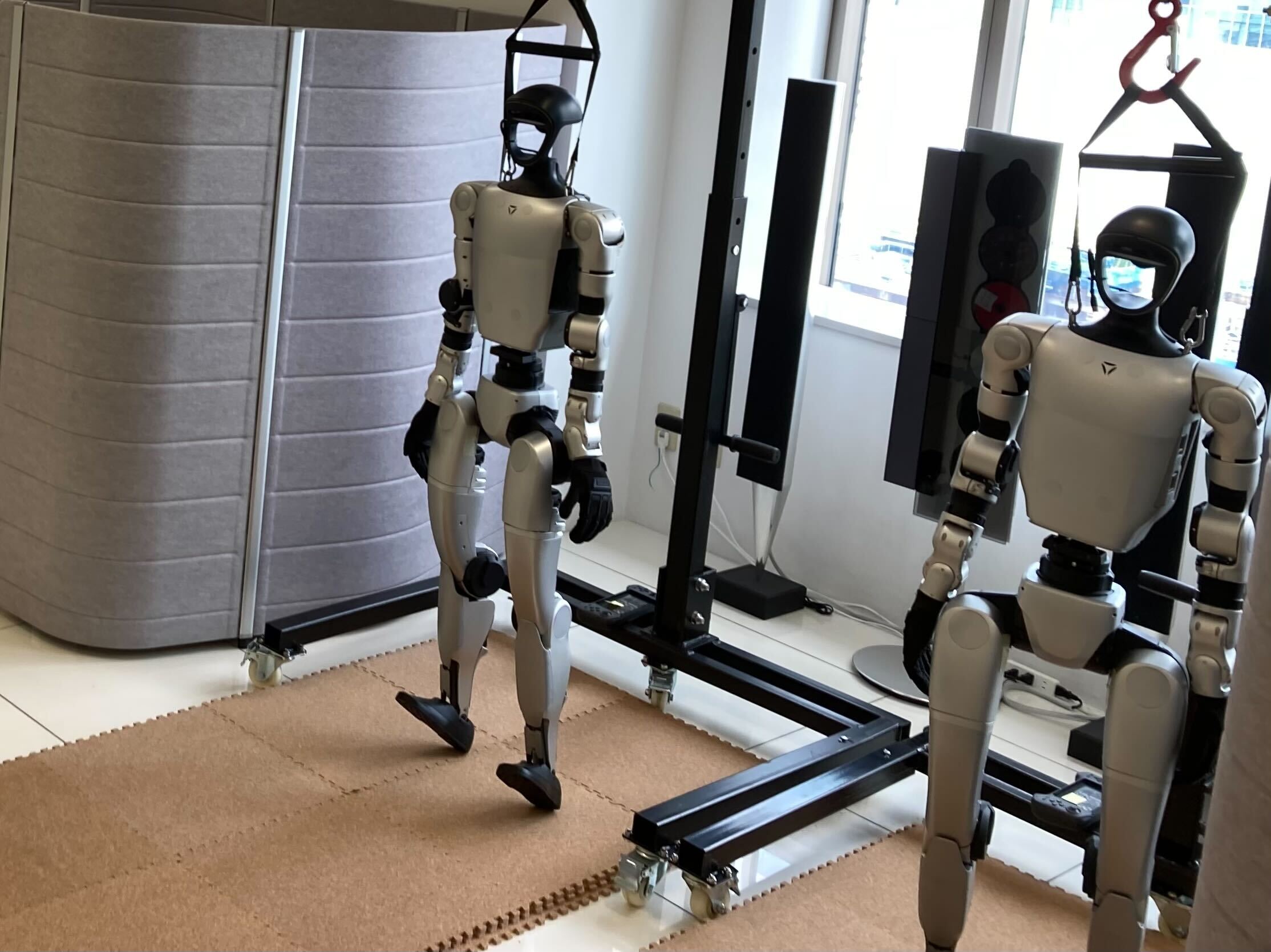

「Japan Drone / 次世代エアモビリティEXPO 2025」にてブースのサポート役として、GMO AI&ロボティクス商事が提供するロボット人材派遣型サービスにより、ヒューマノイドUnitree G1を動員しました。今回は、ヒューマノイドのソフトウェア開発〜搬入、展示、撤収までの裏側をご紹介します。

目次

事前準備 – ソフトウェアの準備

Unitree G1は、歩行の他に、基本動作として「手を振る」「握手」を行うことができます。しかし、今回はブースの運営サポートが目的の派遣となるため、これらの動作では足りません。そのため、ブース内でG1にやらせたい仕事に合わせた動きをするソフトウェア開発が必要になります。

この手の苦労話でよく聞くのは、何をやらせたいかが直前まで決まらないとか、直前でやらせたいことが大幅変更になったとか、そういう類のものですが、今回は結構早い段階でG1になにをやらせるのかは、ある程度決まっている状態でした。

が、それ以上に根本的な問題として、手元に動くG1がいないという致命的な問題がありました。ちょうど弊社が持っているG1が故障・修理中のタイミングと重なっていて,実機を使った開発が進められない状態が継続していました。

本番直前の週になって、追加で注文していた2台のG1が到着し、そこから急ピッチで開発を進め、ステージでのパフォーマンス、ブースでのノベルティ配布などの動きをつけることができました。開発自体は既存の資産をうまく流用できたため大きな苦労はなかったのですが、そもそも実機が間に合わないのでは?という不安がある中での事前準備となりました。

搬入 – ハンドキャリー

展示会で使用する大きな荷物・展示物は,設営日に配送業者さんに運んできてもらう,というのが一般的です。しかし、G1は直前まで別のイベントでの稼動があり、設営日当日に渋谷のオフィスから幕張メッセまでハンドキャリー(タクシー)する必要がありました。

しかも、運の悪いことに当日は雨でした。悪天候の中、私含めて3名のメンバーでタクシー2台に分場してG1 2台、Go2-W(車輪付き四脚ロボ)1台と充電器・バッテリー類を搬入しました。車両証を準備しておらず門の前からは文字通りハンドキャリーするなど、非常に過酷な設営日の午前中を過ごしました。

展示会に限らず、東京都近郊でG1を稼動する際はいつもタクシーに積み込んで運んでいるのですが、これがなかなかに過酷です。G1は小柄ですが35kgあるので、タクシーに載せるとき、タクシーからおろした後の移動はかなり体力を使います。

1日目 – 初めての展示会場でのG1稼動

いよいよ展示会場での初稼動の時がやってきました。1日8ステージ+空き時間にウロウロする・チラシ配りの手伝いをする、という結構なハードスケジュールです。

今回は、G1をポケットWiFiに接続して、同じネットワークに接続したiPadからコントロールする構成になっていました。想定していましたが、やはり展示会場では電波が混雑しており、遅延が大きくて操作が難しい場面もありました。幸い、ブースに設置されていたアクセスポイントには安定的に接続できたため、そちらを使うように変更してことなきを得ました。

ただ、2台持ち込んだG1うちの1台が突然まっすぐ歩くことができない状態になってしまい、この日は1台で乗り切りました。幸い、モータが過度に熱くなるようなアクションはさせなかったため、バッテリー交換のついでに少し休ませる(ついでに私も休憩)程度で1日を乗り切ることができました。

トラブルはあったものの、デモンストレーション自体は非常に順調な初日でした。機材自体の調子がイマイチな点はありましたが、作ったものは作った通りに動きました。

2日目 – 初めての生放送

2日目は、ステージのスケジュールこそ1日目とほぼ同じではあるものの、途中で生放送のニュース取材が入るという大イベントがありました。フジテレビの「Live News イット!」のコーナーにおいて、JapanDrone展全体の様子と合わせて最新ヒューマノイドとしてGMO AIRのヒューマノイドをピックアップしていただきました。番組の様子は、番組公式サイトよりご覧いただけます。

ここで大きな問題になったのは、G1が2台必要な番組の構成である、ということです。初日に不調になったG1をなんとか復旧させなければなりません。立ち方・歩き方から、IMUのキャリブレーションを行えば直るのではないかと当たりをつけ、G1を垂直に押さえながら座らせてキャリブレーションを実行したところ、幸運なことに正常に歩けるようになりました。ここで2台稼働できるようになったのは、かなりの安心感です。

このように、番組内ではアナウンサーとのかけあいや、ブース内を進行に合わせて移動するなど、動きが多く難度が高いものでした。技術的には難しいことはしていないのですが、人間のオペレーションが多く入ることや、突貫で作成・初出しのアプリケーションの信頼性、当日の現場合わせでの詳細詰めなど、不安な要素は盛りだくさんでしたが、なんとか無事故で終えることができました。

この日もステージ・デモはもちろんあったのですが、初日にこなしていたこともあって、お客様と会話する余裕もあり、どちらもうまくいきました。ただ、ステージの合間に生放送の調整、本番、そしてステージというのは、ちょっとした休みを入れる暇もないので、肉体的な負荷はなかなかのものでした。(普段座りっぱなしなのも原因ですね)

3日目 – ウイニングラン、そして撤収

もはや、この2日間を乗り切った身からすると、3日目は完全にウイニングランでした。ステージ・デモも問題なくこなせますし、他に大きなイベントもなかったので、ロボットやGMOのビジネスに興味を持っていただいたお客様との会話に集中することができました。

が、順調だと思っていたのは、撤収までです。最終日なので、当然ながらロボットをオフィスに持ち帰らなければなりません。今回は、撤収もハンドキャリーです。しかも、適当に運びだしてタクシーに乗ろうと軽く考えていたため、車両許可証等も持っていませんでした。

つまり、幕張メッセの外までロボットを運びださなければらないのです。これが、3日間のなかで肉体的には最も厳しい試練でした。高額なロボット、大容量のリチウムイオン電池など、取り扱い注意の品々をチームメンバー総出で運び出してオフィスに戻った後は、3日分の疲れた一気に出たような気がします。

振り返り

そんなこんなで、無事に(?)3日間の展示会を乗り切ることができました。トラブル、生放送など、G1初出展に関してはなかなかハードなイベントでした。

今回は、ステージ・デモに備えたモーションの作り込みが必要でしたが、もともと別の案件のために作っていた制御基盤ソフトウェアを流用しながら突貫での開発で、なんとか間に合わせることができました。とはいえ、ヒューマノイドを外で動かすときの安全面や、効率的な運用などは、事前に机上演習を行なって、ソフトウェア的にも諸々対策を入れておきました。また、チームメンバー全員で協力してセットアップ・操縦・撤収等のオペレーションを行いました。それらが功を奏して今回の成功があったのだと思います。

今回、G1を2台稼働するために、私含め3名のチーム+スポットで協力いただいた数名という、多くの人間が時間を捧げました。ヒューマノイドは、人間の労働力不足への対応、人間がやりたくない仕事の肩代わりを期待されている存在です。しかし、現時点ではヒューマノイドを動かすために、逆に多くの人間が必要になる、という逆の現象が起きていることも実感できました。GMO AI&ロボティクス商事では、長期的にこのような課題を解消し、真の意味でヒューマノイドが活躍する社会を目指していきます。

また、私が所属するGMOインターネットグループ グループ研究開発本部 次世代システム研究室では、一緒に働くメンバーを募集中です。Webシステムの開発が中心の組織ではありますが、興味やスキルによっては、ヒューマノイドをはじめとするロボットの制御に携わることも可能です。ご興味のある方は、こちらからぜひご応募ください。

採用情報

関連記事

KEYWORD

CATEGORY

-

技術情報(564)

-

イベント(210)

-

カルチャー(54)

-

デザイン(55)

-

インターンシップ(2)

TAG

- "eVTOL"

- "Japan Drone"

- "ロボティクス"

- "空飛ぶクルマ"

- 5G

- Adam byGMO

- AdventCalender

- AGI

- AI

- AI 機械学習強化学習

- AIエージェント

- AI人財

- AMD

- APT攻撃

- AWX

- BIT VALLEY

- Blade

- blockchain

- Canva

- ChatGPT

- ChatGPT Team

- Claude Team

- cloudflare

- cloudnative

- CloudStack

- CM

- CNDO

- CNDT

- CODEBLUE

- CODEGYM Academy

- ConoHa

- ConoHa、Dify

- CS

- CSS

- CTF

- DC

- design

- Designship

- Desiner

- DeveloperExper

- DeveloperExpert

- DevRel

- DevSecOpsThon

- DiceCTF

- Dify

- DNS

- Docker

- DTF

- Excel

- Expert

- Experts

- Felo

- GitLab

- GMO AIR

- GMO AIロボティクス大会議&表彰式

- GMO DESIGN AWARD

- GMO Developers Day

- GMO Developers Night

- GMO Developers ブログ

- GMO Flatt Security

- GMO GPUクラウド

- GMO Hacking Night

- GMO kitaQ

- GMO SONIC

- GMOアドパートナーズ

- GMOアドマーケティング

- GMOイエラエ

- GMOインターネット

- GMOインターネットグループ

- GMOクラウド]

- GMOグローバルサイン

- GMOコネクト

- GMOサイバーセキュリティbyイエラエ

- GMOサイバーセキュリティ大会議

- GMOサイバーセキュリティ大会議&表彰式

- GMOソリューションパートナー

- GMOデジキッズ

- GMOブランドセキュリティ

- GMOペイメントゲートウェイ

- GMOペパボ

- GMOメディア

- GMOリサーチ

- GMO大会議

- Go

- GPU

- GPUクラウド

- GTB

- Hardning

- Harvester

- HCI

- INCYBER Forum

- iOS

- IoT

- ISUCON

- JapanDrone

- Java

- JJUG

- K8s

- Kaigi on Rails

- Kids VALLEY

- KidsVALLEY

- Linux

- LLM

- MCP

- MetaMask

- MySQL

- NFT

- NVIDIA

- NW構成図

- NW設定

- Ollama

- OpenStack

- Perl

- perplexity

- PHP

- PHPcon

- PHPerKaigi

- PHPカンファレンス

- Python

- QUIC

- Rancher

- RPA

- Ruby

- Selenium

- Slack

- Slack活用

- Spectrum Tokyo Meetup

- splunk

- SRE

- sshd

- SSL

- Terraform

- TLS

- TypeScript

- UI/UX

- vibe

- VLAN

- VS Code

- Webアプリケーション

- WEBディレクター

- XSS

- アドベントカレンダー

- イベントレポート

- インターンシップ

- インハウス

- オブジェクト指向

- オンボーディング

- お名前.com

- カルチャー

- クリエイター

- クリエイティブ

- コーディング

- コンテナ

- サイバーセキュリティ

- サマーインターン

- システム研修

- スクラム

- スペシャリスト

- セキュリティ

- ソフトウェアテスト

- チームビルディング

- デザイナー

- デザイン

- テスト

- ドローン

- ネットのセキュリティもGMO

- ネットワーク

- ビジネス職

- ヒューマノイド

- ヒューマノイドロボット

- フィジカルAI

- プログラミング教育

- ブロックチェーン

- ベイズ統計学

- マイクロサービス

- マルチプレイ

- ミドルウェア

- モバイル

- ゆめみらいワーク

- リモートワーク

- レンタルサーバー

- ロボット

- 京大ミートアップ

- 人材派遣

- 出展レポート

- 動画

- 協賛レポート

- 基礎

- 多拠点開発

- 大学授業

- 宮崎オフィス

- 展示会

- 広告

- 強化学習

- 形

- 応用

- 情報伝達

- 技育プロジェクト

- 技術広報

- 技術書典

- 採用

- 採用サイトリニューアル

- 採用活動

- 新卒

- 新卒研修

- 日本科学未来館

- 映像

- 映像クリエイター

- 暗号

- 業務効率化

- 業務時間削減

- 機械学習

- 決済

- 物理暗号

- 生成AI

- 色

- 視覚暗号

- 開発生産性

- 開発生産性向上

- 階層ベイズ

- 高機能暗号

PICKUP