こんにちは、GMO Flatt Securityのプロダクトデザイナーはるたんです。

2025年6月、デンマーク、コペンハーゲンで開催されたデザインのカンファレンス「Design Matters 25」にGMOインターネットグループのExpert制度を活用し、参加してきました。

Design Mattersは2015年から開催されており、今年で10周年。毎年、世界中から多くのデザイナーが集まり、デザインやテクノロジーに関する最先端のトーク、ワークショップが開催されます。

毎年様々なトピックをテーマとして扱っていますが、今年のテーマは、「Steps Forward(前進する)」「Design Rehab(デザインのリハビリテーション)」「Equipping New Craft(新しくクラフトを身につける)」「Design in Democracy(民主主義におけるデザイン)」です。

私は普段、セキュリティ診断AIエージェント「Takumi byGMO」のエクスペリエンスデザインを担当しており、業務で生成AIを使わない日はありません。技術の変化によって、私たちの働き方が大きく変わりゆく現場を目の当たりにし、刺激的な毎日を過ごしています。一方、変化の激しい日々では自分が何のためにデザインをしているのか、デザイナーとして社会にどういう影響を与えたいのかという視点に立ちかえる機会が少ないように思います。

そんな私が今回特に興味を持ったテーマは「デザインのリハビリテーション」です。Design Mattersイベントサイトの説明文を読むと、デザイナーに求められる影響力というのも大きくなっていく中で、私たちが何のために、誰のためにデザインしているのか、自分の内発的な動機に目を向けることこそが社会をより良くしていくために必要なエネルギーになると書かれていました。

このブログではカンファレンスを通じて印象に残った体験や、世界中から集まったスピーカー達のストーリーから感じた気づきを紹介していきます。

目次

セーフデザイン: デジタルプロダクトにおける倫理観の探求 – Silvia Testa

Silviaさんはデジタルプロダクトが悪意ある第三者によって人々を監視・追跡・制御する潜在的危険性について発表しました。ドメスティックバイオレンス(DV)が身体的暴力だけでなく、テクノロジーによって助長されたマインドコントロールから始まることが多いと指摘し、DV経験者の多くがテクノロジーによる虐待を経験している現状を挙げ、私たちのデザインが意図せず問題の一部となっている可能性について言及しました。

Silviaさんのリサーチは、とある車のアプリが追跡機能を備えていることを知った自身の経験から始まりました。理想的なユーザーのみを想定したデザインが、特定の人々を無視し、危険な結果を招く可能性のある過ちにつながると、Silviaさんは考えます。DVの背後にある複雑なシステムを理解することの重要性を強調し、プライバシーの可視化がデジタルストーキングといった深刻な問題を引き起こす可能性について解き明かしました。

Silviaさんはデザイナーができるいくつかのセーフティデザインの実践を提案しました。一つ目は悲劇的なシナリオを考慮して製品をテストすること。例えば虐待者の視点からのユーザー体験を理解するためにソーシャルワーカーと協力する事例を説明しました。他にも不快なコメント投稿をする前に確認を促す、わずかな摩擦を用意したり、疑わしい活動に対するアラートを送信すること。例えばApple AirTagの不審な動き通知機能のように、悪用され得る製品でも改善の方向性を示すことができます。

テクノロジーによって人々の間に壁のないシームレスな体験を作り出すことができるようになった一方で、悲劇的な体験を生んでしまう可能性もあります。普段、理想的なシナリオを想定してデザインしがちな我々デザイナーですが、デザインによって引き起こされる悲劇的なシナリオにも意識を向けてデザインしていくことの重要性を強く感じさせてくれました。

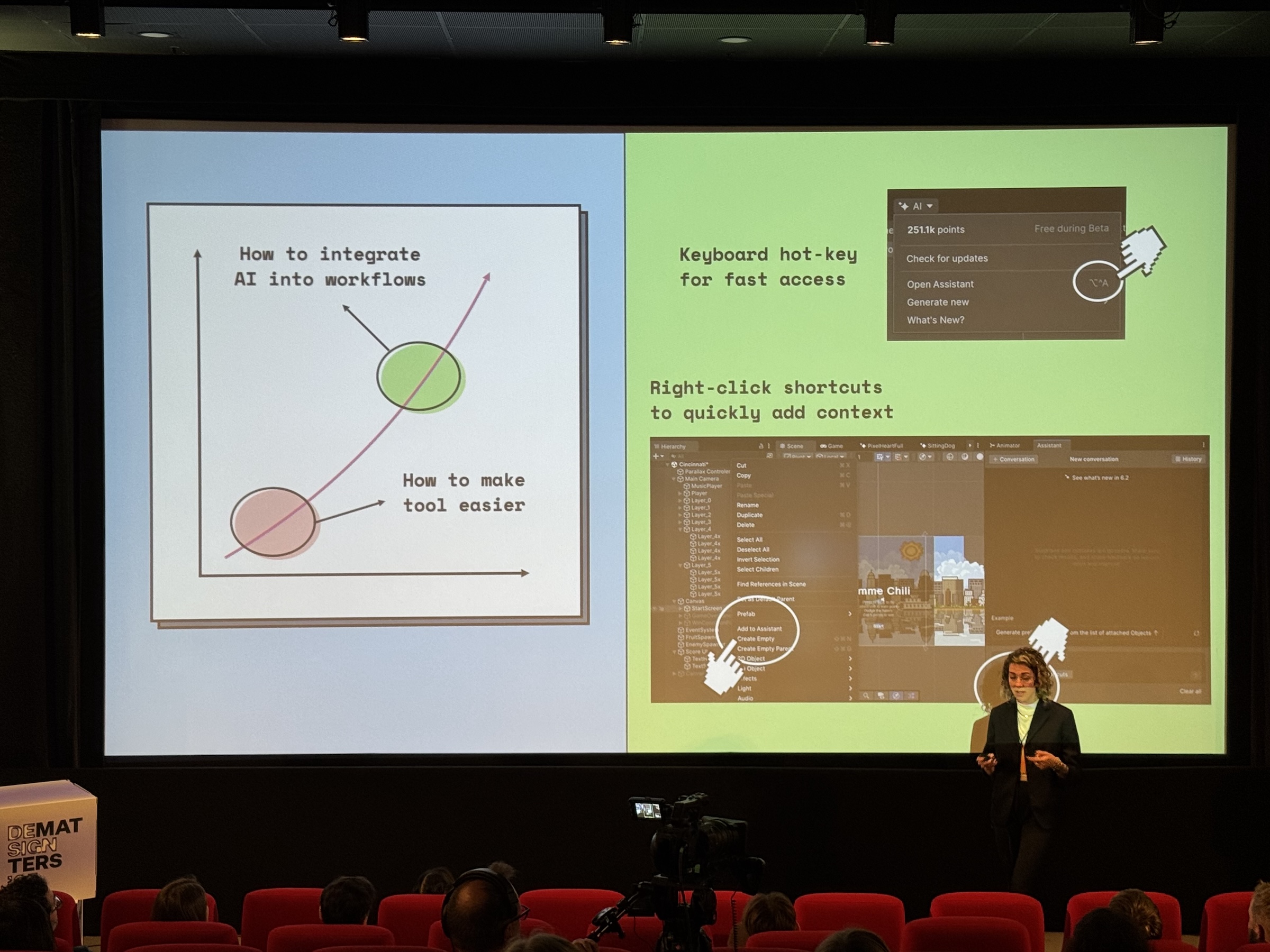

不確実性を受け入れる: AIのデザイン – Liz Pomeroy

LizさんはUnityのUXデザイナーとして関わっているAI Assistantのデザインを通じて得た学びを紹介してくれました。このAI Assistantは、ゲーム開発者がゼロからツールを構築する手間を省くためのUnityゲームエンジンの一部であり、グラフィック、サウンド、コントローラー、物理演算などの機能を含んでいます。

AIは従来の古典的なソフトウェアと比較すると、コンテキストに応じて予測不可能なアウトプットを返す非決定的な側面があり、ユーザーは常に望む結果を得られるわけではありません。これはユーザーのメンタルモデルとAIを活用した機能との間に不一致が生じやすいことを意味すると指摘しました。

ユーザーはAIをまるで人間の専門家のように扱ってしまいがちであり、漠然とした、あるいは複雑すぎるプロンプトを入力してしまう傾向があります。そのため、デザイナーは非決定論的なフローをどのように機能させるかを学ぶ必要があると述べました。

これらの課題に対処するため、まずユーザーのメンタルモデルを深く理解する必要があります。LizさんはDog Foodingや社外のユーザーテストを通じてAIを活用したプロダクトの設計において得られた重要な学びを共有してくれました。

1つ目は、ユーザーが完璧でない結果から回復し、壊滅的な間違いを防ぐため、機能の一部が停止しても、全体が機能し続けるようにデザインする必要がある点です。例えば指定すべき情報を忘れていたときに注意文を表示したり、指示が間違っていそうなときに再度詳しく書き直す等の対策が有効だったそうです。

2つ目は、曖昧な予測不可能な結果をうまく処理できるモジュール式のコンポーネントのエコシステムを構築することが重要であるという点です。生成AIは、ときに私たちが不可能と思えるようなアウトプットを返すことがあります。良い結果もあれば、悪い結果もあります。アウトプットに応じて、例えばコードブロックを表示する等のUIを用意しておけば、ユーザーはそのアウトプットをコピーし、自分達で修正することができます。

最後に、実装段階では設計チームとエンジニアリングチームが密接に連携し、バックエンドにおける新たな機会を見出すことが重要であると強調しました。

私も「Takumi byGMO」というセキュリティ診断AIエージェントのデザインに携わっています。Takumiを社内のセキュリティエンジニアに積極的に活用してもらったり、インタビューを通じて得られたフィードバックの中で、似たような課題に直面することが多くありました。今後もユーザー理解に努め、AI製品がもつ非決定的な側面、そしてユーザーのメンタルモデルとのギャップを埋めていけるように日々デザインしていきたいと思います。

Gov.ukについてあなたを驚かせる7つのこと – Ben Terrett

BenさんはGov.ukや政府のデジタルサービスを通じて学びを共有してくれました。Gov.ukが2012年に立ち上げられた当時、各政府機関が独自のブランドとウェブサイトを持ち、合計で1,882ものウェブサイトが存在しており、市民にとっては非常に使いにくい状況でした。これらのウェブサイトを統合し、市民が利用するサービスを簡素化することで、41億ポンドもの費用を削減したそうです。

その話の中で特に印象的に残った話を2つ紹介します。

1つ目はGov.ukのプロジェクトにおいて「UX(ユーザーエクスペリエンス)」という言葉の使用を禁止したことです。これは論争を巻き起こしたそうですたが、UXという言葉があまりにも一般化されてしまい、あらゆるスキルを網羅する言葉となり、結果的にデザイナー、インタラクションデザイナー、ユーザーリサーチャー、フロントエンド開発者を雇用する妨げになっていたためです。Gov.ukでは、デザイン(特にインタラクションデザイン)とユーザーリサーチを明確に分けられた役割として定義しました。「ユーザー体験はUXデザイナーと呼ばれる特定の人の責任でなく、サーバー速度やURL構造なども含め、プロジェクトに関わるすべての人の責任である」ということを強調したかったと述べています。

2つ目はシンプルさの追求についてです。Benさんは、現代において、本来は指示が不要なものにまで指示が溢れている現状に対し問題意識を示しました。たとえば、郵便局では、6つもの異なるサインがベルを鳴らすように指示しているにもかかわらず機能しないのは、そもそもベルの場所が悪いという根本的な問題があるためだと指摘しました。そして、Benさんが強調した教訓は、「物事をシンプルにするためにハードワークすること(Do the hard work make things simple)」です。表面的な解決策ではなく、根本の原因を突き止め、解決に取り組むという困難な作業こそが、真にシンプルで効果的なデザインにつながるのだと教えてくれました。

普段、私たちがデザインしていく中では、プロジェクトの予算や締切、技術的な制約などにより、妥協しそうになる瞬間がたくさんあります。しかし、真に社会を良くしていくためには私たちデザイナーがハードワークを求められる場面が必ずあると、改めて感じされられました。

次のトークでは、どのように私たちデザイナーがエネルギーを保ち、社会をよりよくしていくかについて示唆に富んだストーリーをご紹介します。

あなたがデザインしたいプロダクトを作る – Jaryn Bunney

プロダクトデザイナーであるJarynさんは、自身でSwift UIを学び、アプリをリリースする過程で得た経験について共有してくれました。個人アプリを最近リリースした私としては「自分がデザインしたいものを作る」というテーマのトークはタイトルだけで非常に共感できるものでした。

Jarynさんは多くのデザイナーが直面する「PMの壁にぶつかる」「開発者によってデザインが変更される」「意見が聞き入れられない」「データ分析ばかりで創造性がない」といった課題に共感し、自分自身もキャリアの中で何か不足していると感じていたそうです。慣れ親しんだ道を離れ、長期休暇を取得しました。この休暇は単なる休息ではなく、自身の好奇心と学びへの意欲を再燃させるためのものでした。

エンジニアの友人の勧めでSwiftUIを学び始め、美しいUIをリアルタイムで視覚化できることに魅了されました。生活費を抑えるためにカリフォルニアを離れユタ州へ移住。学生のように自身のルーティンと予算を組み直し、物理的・精神的なスペースを確保して深く学習に没頭しました。自身をプロダクトと見なし、ロードマップを作成し。開発、プロトタイプ作成、読書、イラスト、製品アイデアといった5つの主要な学習トラックに時間を割り当てて取り組んだそうです。

1ヶ月ほどでSwiftUIの学習に手応えを感じたJarynさんは、地元のiOS開発者グループに参加し、そこでメンターとなるDaveに出会いました。Daveの「SwiftUIを学ぶ最良の方法は、最初のアプリを作ることだ」という助言が、彼女に”学びのフェーズ”から”リリース”へ向けた行動へと動かすきっかけだったのだそう。当初は何を作るべきか迷いたものの、友人と一緒に遊んでいた落書きゲームから着想を得て、「毎日1つの図形、1つのキャンバス、1つのプロンプト」というシンプルなアイデアにたどり着くのです。365日分の図形を自分で描くという非効率ながらも確実な方法を選び、2023年6月14日に「Dudel Draw」をApp Storeでリリースしました。

「Dudel Draw」は、マーケティング戦略なしにもかかわらず、App Storeのグラフィック&デザインカテゴリーで13位にランクインし、「今週のベストアプリ」や「今日のApp」にも選出されました。さらに2024年にはApple Design Awardのファイナリストに選ばれるという快挙を達成しました。Jarynさんは、受賞や特集以上に、多くの人が自分の作ったアプリを楽しんで使ってくれることに最大の喜びと創造的な充足感を感じていると語っていました。

そして、最後にSimon Sinekさんの “Working hard for something we don’t care about is called stress, but working hard for something we love is called passion”(私たちが気にしていない何かのために頑張る事をストレスと呼ぶが、私たちが愛するもののための頑張りは情熱と呼ぶ)という言葉を引用して、情熱のあるプロダクトをデザインすることの重要性を話してくれました。

トークについての紹介は以上となります。以降のセクションでは、Design Mattersならではの印象に残った体験について紹介していこうと思います。

夕方に開催された屋外セッション

今回の会場であるCinemateketには、ルーフトップにバースペースがあり、屋外で映画を見ることができます。初日の夕方にはシアタールームの屋上でお酒を飲みながらネットワーキングをしたり、その後にセッションがありました。日中のセッション会場はシアタールームで落ち着いた雰囲気で開催されていましたが、夕方のセッションでは野外の開放的なスペースでセッションを聞きました。

特に面白かったのがPROMPT BATTLE。参加者から2人前に呼ばれて7分間でお題に応じてMid journeyを使って画像生成するというものです。

「人類最後の日の写真」といったお題が出たり、質問自体も面白く盛り上がるセッションとなりました。

多様な交流の機会

ネットワーキングセッションの時間では、デンマークのコーヒーとパンをつまみながら、スピーカーや参加者と話すことができます。

Meet the speakers という時間も用意されており、登壇者と参加者が輪になってスピーカーに質問する時間も用意されていました。スピーカーからも参加者や他のスピーカーに問いかけたり、インタラクティブな時間となっていました。

ランチの時間は会場の隣が公園だったので、みんなで公園に弁当を持って行ってご飯を一緒に食べたりしました。この時期のデンマークは天気がとても良く、どの公園に行ってもみんなピクニックをしています。

スピーカーと一緒にご飯を食べながら、デザインの話や何気ない雑談ができるのもDesign Mattersの醍醐味の一つだなと感じました。(ランチ中の写真を撮り損ねたので、屋上から撮った公園の写真貼っておきます)

おわりに

セッションで印象に残っている2つの言葉があります。

- “Do the hard work make things simple” by Ben Terrett

- Working hard for something we don’t care about is called stress; working hard for something we love is called passion.” by Simon Sinek. (Jaryn Bunneyさんのトーク中に引用を紹介)

この話を通じて感じたのは、複雑な社会をデザインの力でシンプルにし、よりよくしていくためには、ハードワークが必要である。ただ、ハードワークにはエネルギーがいる。だからこそ、私たちは自分たちが愛するものをデザインしていくべきであるということです。

今回のコペンハーゲン出張では、Spectrum Tokyoの代表であり、Design Matters Tokyoのオーガナイザーでもある三瓶さんの紹介で、現地のデザイナーと交流する機会がたくさんありました。

みなさん忙しい合間に時間を作ってくれたわけですが、みなさん自分が手掛けているプロジェクトに関して、忙しそうにしつつもこだわりを楽しそうに話してくれる姿が本当に印象的でした。

2日間のセッション、そして現地での滞在を通じて、自分が初めてデザイナーを志した時の気持ちに立ち返れたような気がします。社会を良くしていくために、自分がワクワクしたり情熱を注げるものをデザインしていきたいと強く思いました。

Design Mattersは毎年コペンハーゲンで開催されていますが、東京でもDesign Matters Tokyoを毎年開催しています。

https://designmatters.io/tokyo

今年のプログラムもすでに公開されており、LinkedIn, Miro, GoogleやCanvaなど世界中の有名企業から豪華スピーカーが集まる貴重なカンファレンスとなっております。全て英語のセッションですが、毎年同時翻訳があります。

現地参加が難しい人は、Design Matters Tokyoにぜひ参加してみてはいかがでしょうか。もしどちらかのカンファレンスでお会いする機会があれば、お話しできるのを楽しみにしております。

ブログの著者欄

採用情報

関連記事

KEYWORD

CATEGORY

-

技術情報(568)

-

イベント(214)

-

カルチャー(55)

-

デザイン(58)

-

インターンシップ(2)

TAG

- "eVTOL"

- "Japan Drone"

- "ロボティクス"

- "空飛ぶクルマ"

- 5G

- Adam byGMO

- AdventCalender

- AGI

- AI

- AI 機械学習強化学習

- AIエージェント

- AI人財

- AMD

- APT攻撃

- AWX

- BIT VALLEY

- Blade

- blockchain

- Canva

- ChatGPT

- ChatGPT Team

- Claude Team

- cloudflare

- cloudnative

- CloudStack

- CM

- CNDO

- CNDT

- CODEBLUE

- CODEGYM Academy

- ConoHa

- ConoHa、Dify

- CS

- CSS

- CTF

- DC

- design

- Designship

- Desiner

- DeveloperExper

- DeveloperExpert

- DevRel

- DevSecOpsThon

- DiceCTF

- Dify

- DNS

- Docker

- DTF

- Excel

- Expert

- Experts

- Felo

- GitLab

- GMO AIR

- GMO AIロボティクス大会議&表彰式

- GMO DESIGN AWARD

- GMO Developers Day

- GMO Developers Night

- GMO Developers ブログ

- GMO Flatt Security

- GMO GPUクラウド

- GMO Hacking Night

- GMO kitaQ

- GMO SONIC

- GMOアドパートナーズ

- GMOアドマーケティング

- GMOイエラエ

- GMOインターネット

- GMOインターネットグループ

- GMOクラウド]

- GMOグローバルサイン

- GMOコネクト

- GMOサイバーセキュリティbyイエラエ

- GMOサイバーセキュリティ大会議

- GMOサイバーセキュリティ大会議&表彰式

- GMOソリューションパートナー

- GMOデジキッズ

- GMOブランドセキュリティ

- GMOペイメントゲートウェイ

- GMOペパボ

- GMOメディア

- GMOリサーチ

- GMO大会議

- Go

- GPU

- GPUクラウド

- GTB

- Hardning

- Harvester

- HCI

- INCYBER Forum

- iOS

- IoT

- ISUCON

- JapanDrone

- Java

- JJUG

- K8s

- Kaigi on Rails

- Kids VALLEY

- KidsVALLEY

- Linux

- LLM

- MCP

- MetaMask

- MySQL

- NFT

- NVIDIA

- NW構成図

- NW設定

- Ollama

- OpenStack

- Perl

- perplexity

- PHP

- PHPcon

- PHPerKaigi

- PHPカンファレンス

- Python

- QUIC

- Rancher

- RPA

- Ruby

- SECCON

- Selenium

- Slack

- Slack活用

- Spectrum Tokyo Meetup

- splunk

- SRE

- sshd

- SSL

- Terraform

- TLS

- TypeScript

- UI/UX

- vibe

- VLAN

- VS Code

- Webアプリケーション

- WEBディレクター

- XSS

- アドベントカレンダー

- イベントレポート

- インターンシップ

- インハウス

- オブジェクト指向

- オンボーディング

- お名前.com

- カルチャー

- クリエイター

- クリエイティブ

- コーディング

- コンテナ

- サイバーセキュリティ

- サマーインターン

- システム研修

- スクラム

- スペシャリスト

- セキュリティ

- ソフトウェアテスト

- チームビルディング

- デザイナー

- デザイン

- テスト

- ドローン

- ネットのセキュリティもGMO

- ネットワーク

- ビジネス職

- ヒューマノイド

- ヒューマノイドロボット

- フィジカルAI

- プログラミング教育

- ブロックチェーン

- ベイズ統計学

- マイクロサービス

- マルチプレイ

- ミドルウェア

- モバイル

- ゆめみらいワーク

- リモートワーク

- レンタルサーバー

- ロボット

- 京大ミートアップ

- 人材派遣

- 出展レポート

- 動画

- 協賛レポート

- 基礎

- 多拠点開発

- 大学授業

- 宮崎オフィス

- 展示会

- 広告

- 強化学習

- 形

- 応用

- 情報伝達

- 技育プロジェクト

- 技術広報

- 技術書典

- 採用

- 採用サイトリニューアル

- 採用活動

- 新卒

- 新卒研修

- 日本科学未来館

- 映像

- 映像クリエイター

- 暗号

- 業務効率化

- 業務時間削減

- 機械学習

- 決済

- 物理暗号

- 生成AI

- 色

- 視覚暗号

- 開発生産性

- 開発生産性向上

- 階層ベイズ

- 高機能暗号

PICKUP

-

SECCON 14 にトップスポンサーとして協賛決定!

技術情報

-

【GMOアカデミア登壇】チームの「ありたい姿」から考える 〜中堅デザイナーが“前進と変化”を起こすために〜

技術情報

-

AI NIGHT〜現場で使われているAI事例共有〜開催決定!

イベント

-

【協賛レポート|中編】日本最大級の学生向けAIキャリアフェス「AIチャレンジャーズフェス2025」

技術情報

-

【協賛レポート|前編】日本最大級の学生向けAIキャリアフェス「AIチャレンジャーズフェス2025」

技術情報

-

【イベントレポート・後編】GMO Developers Day 2025 -Creators Night-|共創するデザイン組織と次世代クリエイターの可能性

デザイン