GMOインターネットグループでは、技術力の向上を目的に、毎年テクノロジーインターンシップを実施しています。 2025年度は、8月25日(月)から9月5日(金)までの期間で開催され、「データサイエンスコース」と「ML/Webコース」の2コースを開講いたしました。 本記事では、「ML/Webコース」に参加された学生にご執筆いただいた体験記をご紹介いたします。インターンシップを通じて得た学びや気づきをぜひご覧ください。

目次

自己紹介

こんにちは!GMO TECHNOLOGY INTERNSHIP 2025に参加させていただきました鈴木と申します。この記事では、8月25日(月)から9月5日(金)の平日10日間にわたって実施されたGMOインターネットグループのサマーインターンについて、参加者の視点から紹介・感想・学びなどを共有したいと思います。

インターンシップの紹介

本インターンシップは、大きく分けてDS(データサイエンス)コース、ML/Webコースの2コースから構成されています。DSコースでは、

・SUZURIのデータを用いたレコメンドモデル設計

・後払い決済のデータを用いた不正検知

ML/Webコースでは、

・天秤AIの設計・構築(5人班)

・コエテコStudyのモックへの機能追加(3人班)

といった課題に希望に応じて配属されました。東京-大阪同時開催ということもあり、ML/Webコースではほとんどの班が大阪メンバーと東京メンバーとで合同チームを組み、同じ課題に取り組みました。参加するインターン生についてもやはり情報系の研究科に所属している方が多かったですが、中には生物系・化学系・機械系など様々なバックグラウンドをもつメンバーが集まって共に10日間を過ごすことになりました。

東京オフィス(渋谷)での勤務だった私は、オリエンテーションや発表会・合同説明会の時は渋谷フクラスに、それ以外の時間は渋谷セルリアンタワーに出勤し開発に取り組むことになりました。

参加経緯

私が今回のTECHNOLOGY INTERNSHIPに参加しようと思ったきっかけは、大きく分けて3つあります。

開発経験を積みたい

1つ目は、10日間という比較的長い期間でプロダクト開発に取り組めるという点です。よくある1daysや3daysなどの短いインターンでは、開発系インターンとはいえ少ししかコードを触れられなかったり、与えられた課題通りに実装して終わってしまう事が多いと感じていました。私自身、これまでいくつか課題型の開発に取り組んだことがあるものの、多くが「ゴールが設定されている」ものが中心でした。そのため、学生の創造力・アイデアに任せた開発を10日間かけて進められるという点に大きな魅力を感じました。

教育への関心

2つ目は、教育分野へのAI活用の関心です。今回4コース設けられたうちの1つ「コエテコStudy」コースは、現在教育分野で問題となっている教師の労働負担という大きな課題に対する一つの解決策として非常に魅力的に映りました。コエテコStudyは簡単に言うのであれば「高校教師向けに宿題を自動生成するサービス」なのですが、私自身も普段は個別指導塾で講師バイトをしており、毎授業生徒に出す宿題の問題選択に時間を取られ負担を感じていた身でした。自分自身が感じている苦労やそれに対する解決策のアイデアがどれほどサービスの開発に役立てられるのかを、サービス利用者に近い境遇の者として身をもって体験できると思い、このプロダクトを第1希望として応募したことを覚えています。

LLM研究との親和性

3つ目に、何より私自身が行なっている研究との親和性が高いように感じられたからです。私は大学院で大規模言語モデル(LLM)の推論手法、特にChain-of-Thoughtなどに関する研究(簡単にいえばどのような思考経路を使えば推論精度が上がるか)をしています。コエテコStudyにおいても、「LLMを使って問題と解答のセットを生成する」という手法を使っているので、まさにLLMの推論精度がサービスの品質を大きく左右すると考えています。例えば「問題と解答のセットを生成するところまではいいが、よく見ると途中式が間違っている」「そもそも解答が正しくない」などの問題が起きてしまってはサービスとしての信頼性も下がってしまいます。そこで、まさに「LLMの推論精度を上げる」という普段行っている研究の知見が直接的に活かせるのではないかと思い、最終的にコエテコStudyコースへの参加を強く希望することになりました。

お題の紹介

私が担当したお題はML/Webコース コエテコStudyでの新機能追加が主なものでした。与えられたのは、製品版の機能のうち、与えられた条件(科目・難易度・テーマなど)にあった選択形式問題をLLMで生成する機能とシンプルなUIだけを備えたモック。各チームはそのモックに対して自分たちなりの自由なアイデアをもとに機能の追加実装を行なっていきます。私たちのチームも、このモックを出発点とし「どのようにすれば教師にとってより実用的なツールになるか」について議論し、開発に取り組みました(後述)。開発はCursor AIというエディタ型AIエージェントを使うことができ、コード修正や新規実装をAIに支援してもらいながら進めました。

私の取り組んだこと

ここからは実際に私がインターン中に取り組んだことを時系列順にご紹介していきます。

1日目

初日はフクラスに集まり、貸与PCのセットアップとオリエンテーションを行いました。自己紹介タイムの際、自分と同じく機械学習系の研究室から来ている人が多いのかと思っていましたが、先述の通り意外と情報系以外の学科の人が多かったのが驚きでした。非情報系でも開発系インターンに参加できているということは情報系の知識や開発経験がかなりあるのでは、ということで少しだけ気が引き締まったのを覚えています。ちなみに私は東京側の自己紹介トップバッターで「盆踊りサークルに所属している」という自己紹介をしたために以降”盆踊りの人”として認識されることになります。

オリエンテーションと(健康的な)昼食が終わった後、セルリアンタワーの作業オフィスに移動し開発がスタートとなりました。私のチームは東京側2人大阪側1人だったため、まずは初めにSlackのハドル機能(音声ミーティング・ビデオ通話)を使い、改めて(インターンを担当されるパートナーの方含め)顔合わせを行いました。その後は、開発環境のセットアップを行ったのち、まずは現状どのような使い勝手なのかを知るために配布された問題生成モックを数十分ほど触りながらアイデアを考える時間をとりました。配布されているモックがかなりシンプルだったこともあり、ここでの方向性のアイデア出しではかなり多様なアイデアが生まれることになりました。アイデア出しが一通り終わった後は再度ハドルを繋いで意見交換を行い、私のチームでは「ターゲットを高校英語教師とし、選択問題生成だけでなく、問題(集)管理〜手書き解答の採点のフェーズまで対応させる」という方針に決まりました。私以外の2人はどちらも長期の開発インターンに参加している方で、ハドルで会議する際も「詳細まで決める」「ビジョンを共有する」ということを徹底していました。これらを徹底したおかげで後の開発がスムーズに進行できたと思います。

また、この日はロボット系の開発部署を見学する機会もいただき、セキュリティの教則映像や社内システムの使い方などを一通り学習しました。気づけば退勤時間になっており、非常に濃い初日となりました。

2-4日目

機能開発の方向性を決めるハドルで、

・教師は生成された問題から気に入ったものを選んで問題集に保存できる

・生徒が解答した(手書き)PDF・画像をアップロードし、そこから文字列を抽出する

・抽出した文字列を保存された問題と共にLLMに入力し、採点させる

といった流れは共有していたので、2-4日目は

東京側 : 生徒解答ファイルのアップロード・文字列の抽出・解答部分抽出、採点リクエストの送信・結果の表示

大阪側 : 生成した問題の保存・問題集PDF生成・問題集機能の作成

という分担で進めることになりました。

開発環境はTypeScript/Next.js + React、状態管理にZustand、問題生成にはOpenAIのAPIを用いた構成です。開発経験があるチームメンバーも(もちろん開発経験が多くない私も)初めて触れる技術があり、初めは既存コードを読んで仕様を把握したり、適宜ネットで調べたりCursorに尋ねたり、探り探りのスタートとなりました。

ある程度のコード読みが終わり、実際にCursorを使った開発を進めていくのですが、ChatGPTやGeminiを常用している身からすると、プロジェクトに含まれる該当箇所のコードを読んだ上で実際にコードまで直接編集してくれるAIエージェントの便利さと実装の速さにはかなり感動しました。基本的にはCursorの恩恵に預かりながら開発していったのですが、一方で気を付けていたこととして「具体的な詳細な指示を与える」「修正箇所は最低限に留めさせる」「改変箇所が既存機能を破壊していないか確認する」を徹底するということが挙げられます。というのも、(初めの方の指示がざっくりとしていたこともあり)かなりの頻度で破壊的改変が行われてしまっていました。

また、AIを使っている特性上、出力されるコードにばらつきがあったり、さらにはすでに出力された内容にその後の出力の方向性が引っ張られるということが傾向としてありました。実例として、東京側2人で「ファイル読み込み→文字列抽出」「抽出文字列+問題を使った採点」をそれぞれ担当しようということになり実装を進めていたのですが、前者を担当していた方の実装がなかなか上手くいかず、後者の実装が終わった私が試しに前者の機能も実装するようCursorに投げたところ、数回のやり取りである程度動くものができてしまったという事がありました。おそらく、「ファイル読み込み」「文字列抽出」の文脈がない状態で新しくそれらの機能実装をさせようとしたため、たまたま上手くいきやすい出力を引く事ができたのだと思いますが、この辺りから、便利なAIエージェントにもしっかりと「成功しやすい条件」や「使い勝手の悪さ」も存在しているのだと強く意識することになりました。

4日目の頃には既に各々の担当箇所がある程度形になり、マージ・デプロイして実際にテスト環境で動作するように細部を修正したりするフェーズに入りました。実際に自分たちが目指していたものが形になるとかなり達成感があるのですが、それと同時に、「こういう機能があればもっといいのでは?」「ここを少し変えた方が使い勝手が向上するのでは?」といったアイデアも多く湧いてきました。この辺りから、Slackのチャットや個人メモに散らばっていたアイデアを一度全てCanvas上に集め、実装優先度【高】【中】【低】、実装難易度【難】【普】【易】などでタグ付けして管理するようにしました。結果的に、気軽に思いつきを共有できる場を作ったことが、開発の方向性整理やタスク管理の効率化につながり、アイデアが思いつきやすい自分の強みを活かせた部分だと感じています。

5-7日目

インターンも後半に差し掛かり、段々とオフィスの雰囲気や開発するときの思考法、Cursorの使い方、(出勤/退勤時の空いている電車の号車)などに慣れてきた頃、次に「採点結果の表示機能を充実させる」というタスクに取り掛かることになりました。これまでは、採点結果はページ上に生徒×問題の点数表として簡単に表示されるだけでしたが、教師が実際に利用することを考えると、結果をPDFで保存・印刷し、生徒に配布したいというニーズがあると考えました。しかし、教師の方によってどういう括りで結果をまとめて保存したいかも大きく変わってくるはずですので、結果出力については

・クラス全体の採点結果表

・問題毎の採点結果(教師用)

・生徒毎の採点結果(教師・生徒用)

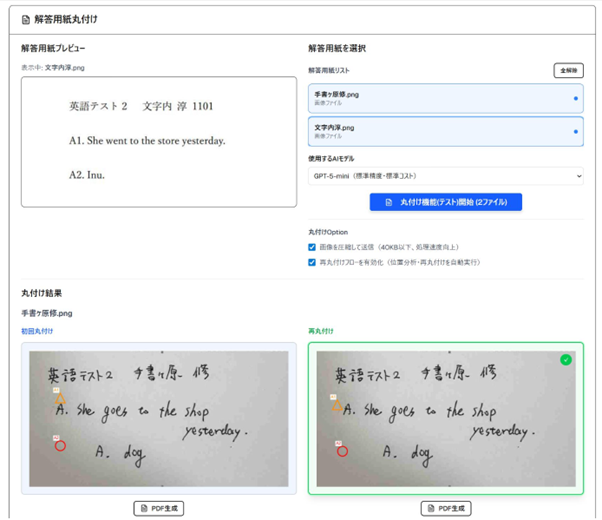

の3種類のPDFで行えるようにしました。また、採点フローについても、これまでは「ファイルアップロード→文字列抽出→解答部分抽出→LLMによる採点開始」と1段階毎にボタンを押さないと進行しない状態になっていた(動作確認のために)ものを、1クリックで全てのフローが走るようにしたりしました。この辺りからユーザー体験の向上に対してもしっかりと時間をとって考えられるようになり始め、採点ページ内のパネルの配置や配色を工夫してみたり、さまざまなOption機能をつけたりと細々とした改善にまで手をかけられるようになりました。

チームメンバーもこのあたりの期間はUIの工夫をしたり問題集編集機能を改善したり、ListeningやSpeakingの問題生成、丸付け機能の実装(私担当分。あまり精度上げられませんでしたが…)にチャレンジしてみたりと、自分たちのアイデアや経験を活かして自由な拡張を行っていました。実際、毎朝・夕に行っている担当パートナーの方々とのMTG(通称「朝会」「夕会」)でも、「進捗報告聞くたびに新しい機能が追加されてて驚く」といった声をいただきました。チームメンバーの1人も「こんなスムーズに開発進むのはじめてかもしれない」と言っていたので、先述の「気になる箇所があったらすぐハドルを繋いで相談」という体制がうまく仕様や方針のすり合わせに効いたのだと思います。

9日目

この日はチームの1人が研究室の都合で不在だったこともあり、大きな修正は行わず、本番環境へのデプロイ時のエラー取りや動作テスト、UIの細かい調整などをしつつ、発表資料をひたすら書き上げるという日になりました。1人20分(発表15分+質疑応答5分)という時間設定について、はじめ聞いた時はかなり長く感じていたのですが、いざ発表資料を作る段階になると、あれも紹介してこれも紹介してデモ動画も挟んで、としっかり15分を使い切れそうものが出来上がったので、このインターンでしっかりと濃密な体験をする事ができたのだなと改めて実感しました。

10日目

最終日は1日目と同じくフクラスへの出社となりました。私のチームは朝イチの発表だったため朝から非常に緊張していましたが、入念な資料作りや何よりも10日間真剣に取り組んだプロダクトの発表ということもあり、個人的にはかなり満足のいく発表ができたよ感じています。幸いなことに、近くを通過中の台風も東京に直撃するコースを避けてくれたこともあり、かなり心象も明るく15分を終えることができたのですが…

「LLMとやりとりするところの待ち時間を短縮するための策は何かありますか?」

「LLMを多用しているけど、コストカットのために何かできること思いつきますか?」

など質疑応答の際に鋭いご指摘をいただきました。10daysだと作るだけで精一杯になってしまい、ビジネス的にしっかりと利益を確保するための工夫であったり、機能の精度を上げるための案の実践(こちらはやや研究気味にはなりますが)まで手が回せなかったのが悔やまれます。

一方、「塾講師として教育に携わる自身の経験を踏まえて色々と機能を拡張させていったのは良いと思った」という旨のコメントを頂き、自分ならではの視点を評価して頂けたのは大きな励みとなりました。

理想としては後1-2週間くらい期間があればPrompt EngineeringによるLLM生成の精度向上や試作で作った丸付け機能の改善に取り掛かりたかったですが、「締め切り内でしっかりまずは0→1を作り上げることが重要、1を別の1に変えたり、1→100に広げたりするのも、そもそもユーザーに提案したりするのにも”1”がないと始まらない」というお言葉を後ほど懇親会の際に頂き、非常に勉強になりました。プロダクト開発の技術だけでなく、限られた時間の中で何を優先するべきか、どう形にしていくかという姿勢を学ぶことができました。

他の班の発表についても、様々な技術を積み重ねゼロから構築した簡易版天秤AIや、同じコエテコからスタートしたのかわからないほど魔改造された恋愛シミュレーションアプリなど、自由なアイデアや工夫点などの興味深い発表を聞く事ができ、学び多い時間を過ごせました。

全てのチームの発表も終わり、PC返却作業や事務手続きなど終えて…

最後に懇親会が開催されました。「GMO Bar Time」といって、毎週金曜夜にはカフェ(食堂)スペースが解放され、パートナーの方がお酒や食事を楽しむ事ができる定期イベントが開催されています。毎回テーマが設定されているようで、”Black”がテーマだった今回は写真のように全体的に「黒い」メニューが振る舞われました。黒すぎて何なのかよくわからないけど美味しい料理もいただきつつ…。 私たちインターン生もこちらに参加させていただき、インターン担当/以外のパートナーの方々や同期インターン生などと交流や情報交換などをしました。普段のMTGやオフィスの様子からではわからないような働いている方の人柄やリアルな仕事の話など、聞こえてくる一つ一つの話が学びにつながる貴重な空間でした。同期インターン生の皆さんと連絡先を交換しあったり、偶然近くで打ち上がっている花火を眺める事ができたり…思い出深い最終日となりました。

インターン期間中の雰囲気

お堅くない

GMOインターネットグループ全体では約7500人と大きな組織となっており、当初は大きさゆえに少しお堅いところもあるのではないかと心配していたのですが、実際にパートナーの方々にお話を聞くと、「開発にAIを使いたい時にはしっかり相談をすれば使わせてくれる事が多い」「手を挙げれば挑戦したいプロジェクトに関われる」といったように、むしろ自由なアイデアや主体性を尊重する文化が根付いていると感じました。パートナーの方々もエネルギーに満ち溢れている方が多く、エピソードの一つ一つからタフネスが滲み出てきていて、憧れる部分が多くありました。

また、今回使用したAIエディタに関連する質問をした際にいただいた「AIを使うことは当たり前、どう上手く使うかのフェーズになり始めている」という言葉が印象的でした。世の中にどんどんとAIが浸透していく今の時代だからこそ、それを使いこなせる人材への需要が大きく高まっているのを感じました。

福利厚生

「とにかく働きやすそう」というのが大きな印象でした。今回勤務した両オフィスとも食堂スペースにカフェが併設されており、タンブラー持参or容器代(50円)を払えば飲料が飲み放題でした。メニューもコーヒーや紅茶(これらも種類多いです)だけでなくココアや抹茶オレなど色々なものがあり、働く方にとっての良いリフレッシュになっていました。どうやら焼きたてパンも食べる事ができたみたいです。また、利用はできませんでしたが、ジムや昼寝(シエスタ)スペースまで用意されており、金曜夜にはBar Timeで料理が振る舞われることもあり、生活できてしまうのでは、と錯覚してしまうほど過ごしやすい環境でした。立地自体も渋谷駅から徒歩5分以内とアクセスが良く、日常的に働く上での利便性も高いと感じられました。

GMOインターネットグループのファンづくり

インターン期間中は毎日15時ごろから「カフェタイム」という交流イベントが設けられており、グループ会社によるLT(Lightning Talks、軽い説明会のようなもの)やパートナーの方々とのコミュニケーションをZoomを通して行う事ができました。さらには東京では5日目の夕方に合同説明会が開催され、といったようにただ開発業務を体験するだけでなく、GMOインターネットグループのことについてもっと詳しく知ってもらおうという工夫が随所になされていたのが印象的でした。説明会の際に各社のグッズを頂けたり、書籍を頂けたり、インターン修了時には修了証書とTシャツまで頂けるなど、「GMOインターネットグループのファンを増やしたい!」という思いが強く伝わってきました。実際、私も6日目の出勤からは説明会で頂いたタンブラーを持ってカフェに赴き、ノートとボールペンで画面レイアウトの案を書き留め、モバイルバッテリーで行き帰りにスマホ充電をする、というルーティーンになったので見事にこの作戦は成功しているわけです。(実際、この体験記もGMOロゴパーカーが頂けるというのも込みで執筆希望を出しているので…)

参加した感想

このインターンを通じて、優秀なそして多様なバックグラウンドを持つ人たちと共に開発を進める事ができ、多くの刺激を受ける事ができました。自分にはない発想や経験に触れ、学びながら開発を進める事で、チームとして成果を積み重ねていく楽しさや大変さも実感する事ができました。また、課題に直面した時に「どう解決するか」を前向きに考え、形にしていく姿勢は、自分の研究や今後のキャリアにも大きく活かせる価値観だと感じています。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

関連リンク

・GMOインターネットグループ合同テクノロジーインターンシップ

・GMOインターネットグループ合同テクノロジーインターンシップ2025 体験記~ML/Webコース編①~

・GMOインターネットグループ合同テクノロジーインターンシップ2025 体験記~データサイエンスコース編~

・2024年テクノロジーインターンシップ開催レポート

ブログの著者欄

採用情報

関連記事

KEYWORD

CATEGORY

-

技術情報(562)

-

イベント(209)

-

カルチャー(54)

-

デザイン(54)

-

インターンシップ(2)

TAG

- "eVTOL"

- "Japan Drone"

- "ロボティクス"

- "空飛ぶクルマ"

- 5G

- Adam byGMO

- AdventCalender

- AGI

- AI

- AI 機械学習強化学習

- AIエージェント

- AI人財

- AMD

- APT攻撃

- AWX

- BIT VALLEY

- Blade

- blockchain

- Canva

- ChatGPT

- ChatGPT Team

- Claude Team

- cloudflare

- cloudnative

- CloudStack

- CM

- CNDO

- CNDT

- CODEBLUE

- CODEGYM Academy

- ConoHa

- ConoHa、Dify

- CS

- CSS

- CTF

- DC

- design

- Designship

- Desiner

- DeveloperExper

- DeveloperExpert

- DevRel

- DevSecOpsThon

- DiceCTF

- Dify

- DNS

- Docker

- DTF

- Excel

- Expert

- Experts

- Felo

- GitLab

- GMO AIR

- GMO AIロボティクス大会議&表彰式

- GMO DESIGN AWARD

- GMO Developers Day

- GMO Developers Night

- GMO Developers ブログ

- GMO Flatt Security

- GMO GPUクラウド

- GMO Hacking Night

- GMO kitaQ

- GMO SONIC

- GMOアドパートナーズ

- GMOアドマーケティング

- GMOイエラエ

- GMOインターネット

- GMOインターネットグループ

- GMOクラウド]

- GMOグローバルサイン

- GMOコネクト

- GMOサイバーセキュリティbyイエラエ

- GMOサイバーセキュリティ大会議

- GMOサイバーセキュリティ大会議&表彰式

- GMOソリューションパートナー

- GMOデジキッズ

- GMOブランドセキュリティ

- GMOペイメントゲートウェイ

- GMOペパボ

- GMOメディア

- GMOリサーチ

- GMO大会議

- Go

- GPU

- GPUクラウド

- GTB

- Hardning

- Harvester

- HCI

- INCYBER Forum

- iOS

- IoT

- ISUCON

- JapanDrone

- Java

- JJUG

- K8s

- Kaigi on Rails

- Kids VALLEY

- KidsVALLEY

- Linux

- LLM

- MCP

- MetaMask

- MySQL

- NFT

- NVIDIA

- NW構成図

- NW設定

- Ollama

- OpenStack

- Perl

- perplexity

- PHP

- PHPcon

- PHPerKaigi

- PHPカンファレンス

- Python

- QUIC

- Rancher

- RPA

- Ruby

- Selenium

- Slack

- Slack活用

- Spectrum Tokyo Meetup

- splunk

- SRE

- sshd

- SSL

- Terraform

- TLS

- TypeScript

- UI/UX

- vibe

- VLAN

- VS Code

- Webアプリケーション

- WEBディレクター

- XSS

- アドベントカレンダー

- イベントレポート

- インターンシップ

- インハウス

- オブジェクト指向

- オンボーディング

- お名前.com

- カルチャー

- クリエイター

- クリエイティブ

- コーディング

- コンテナ

- サイバーセキュリティ

- サマーインターン

- システム研修

- スクラム

- スペシャリスト

- セキュリティ

- ソフトウェアテスト

- チームビルディング

- デザイナー

- デザイン

- テスト

- ドローン

- ネットのセキュリティもGMO

- ネットワーク

- ビジネス職

- ヒューマノイド

- ヒューマノイドロボット

- フィジカルAI

- プログラミング教育

- ブロックチェーン

- ベイズ統計学

- マイクロサービス

- マルチプレイ

- ミドルウェア

- モバイル

- ゆめみらいワーク

- リモートワーク

- レンタルサーバー

- ロボット

- 京大ミートアップ

- 人材派遣

- 出展レポート

- 動画

- 協賛レポート

- 基礎

- 多拠点開発

- 大学授業

- 宮崎オフィス

- 展示会

- 広告

- 強化学習

- 形

- 応用

- 情報伝達

- 技育プロジェクト

- 技術広報

- 技術書典

- 採用

- 採用サイトリニューアル

- 採用活動

- 新卒

- 新卒研修

- 日本科学未来館

- 映像

- 映像クリエイター

- 暗号

- 業務効率化

- 業務時間削減

- 機械学習

- 決済

- 物理暗号

- 生成AI

- 色

- 視覚暗号

- 開発生産性

- 開発生産性向上

- 階層ベイズ

- 高機能暗号

PICKUP