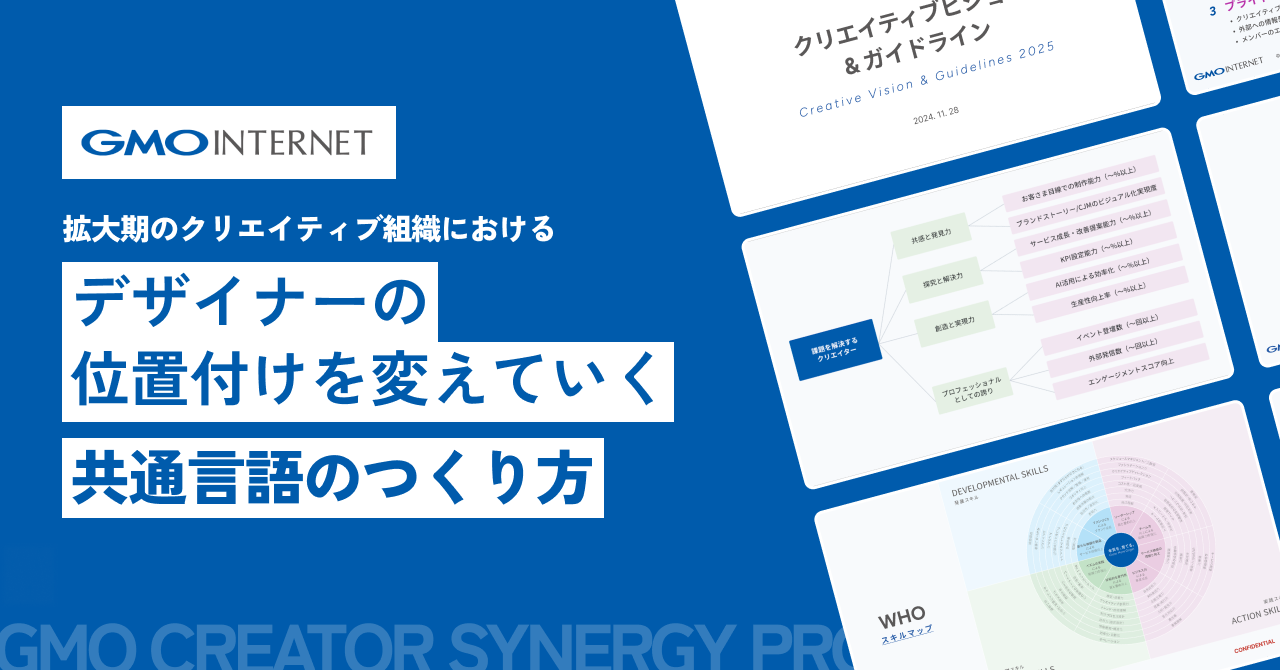

GMOインターネットグループが今年4月から開始する、年間を通してデザイン・クリエイティブの発信を強化する施策「Creator Synergy Project」の取り組みとして、本ブログでもデザイナー・クリエイターへのインタビュー連載をスタートします!

記念すべき初回は、GMOインターネットでクリエイティブ組織を牽引する丸山清人さんへのインタビューとなります。

丸山さんは、イベントのアートワークからセキュリティ、ドメイン、レンタルサーバーなどの自社サービスまで多様なプロジェクトに関わりながら、“提案できるデザイナー集団”の育成に力を注いでいます。

現場とチームの両輪を動かす、その思考と実践に迫ります。

目次

多様な領域を横断しながら、チームとクリエイティブを支える

ー丸山さんは現在、GMOインターネット株式会社で非常に幅広い業務を手掛けられているそうですね。

丸山

大きく分けると、自分で手を動かす業務、制作を進めながら他メンバーを監修する業務、そしてチーム全体のマネジメント、この3つを軸に動いています。

グループ横断のプロジェクトで言うと、代表的なのは「GMO SONIC」のアートワーク全般。ほかにも、最近ではネットセキュリティ系のプロジェクトにも関わっていて、24時間無料で使える総合診断サービス「GMOセキュリティ24」の構成やワイヤーフレーム設計など、全体の制作に携わっています。

自社(GMOインターネット)のプロダクトだと、「お名前.com byGMO」「ConoHa byGMO」「GMOとくとくBB」など。直近では「ホテルレビューン byGMO」や「GMO GPUクラウド」など、これまであまり触れてこなかった領域にも少しずつ取り組むようになりました。

丸山 清人|GMOインターネット株式会社 ドメイン・クラウド事業本部 クリエイティブ部 エグゼクティブリード

高校卒業後に米国サンディエゴへ留学。帰国後、テレビ業界でADを経験したのち、広告代理店にてデザイナー/アートディレクター/映像ディレクターとして活躍。GMOインターネット株式会社にジョイン後は、クリエイティブ部の育成指標の考案や体制構築を手がけながら、ドメインやレンタルサーバー・ホスティングなどインターネットインフラ事業のクリエイティブ監修を担う。加えて、セキュリティ関連のデザインや「GMO SONIC」などグループ横断プロジェクトにも幅広く関わる。

丸山

GMOインターネットグループで扱うサービスにはtoCもtoBもあり、事業領域はかなり広めです。すべてに深く入り込むというよりは、広く浅く見ていくスタイルになっているのがもどかしい面もありますが、視野が広がるという点では成長を実感しやすい環境ですね。

組織のマネジメントも担っていて、現在は約40人のチームを見ています。その中で、個々のメンバーがより力を発揮できるように、体制づくりや指標設計にも取り組んでいます。

「勉強したくない」で渡米、テレビADで底力を養う

ーそんな多彩な丸山さんのキャリアヒストリーに迫っていきたいと思います。丸山さんは高校を卒業したあと、アメリカでデザインの基礎を学ばれたんですよね。キャリアの“初手”で留学を選ばれたのはなぜですか?

丸山

勢いもかなりあったんですけど(笑)。もともとは、大学に進むか専門学校に行くかを迷っていたんですよ。ただ、当時の自分は「勉強」そのものに対してあまり前向きじゃなくて。普通の勉強はしたくない。専門学校のほうが、興味のある分野に集中できるんじゃないかと思いました。

でも、その学校の卒業制作などを見ると、自分が目指したいレベルとちょっとギャップがあって……。ここに進んでも、作りたいものが作れるようにならないんじゃないか。そう思ってしまったんです。

じゃあ、どういう進路を選べばいいか。その頃ちょうど、留学経験のある友人や知人が周囲にいたので、色々と話を聞いてみました。すると、留学にかかる学費自体は、日本の専門学校とそんなに変わらないらしい。もちろん渡航費はかかるけど、トータルで見るとそんなに大きな差じゃないと。それだったら、海外で学んだほうが自分にとっても刺激になるし、可能性も広がるかなと感じました。

ーまさに度胸ですね。そのままアメリカに滞在せず、日本に戻ってこられたのは?

丸山

「もうそろそろ帰ってもいいかな」と感じたのが理由です。学生ビザでは就労に制限もあるし、このまま親からの仕送りで生活するのも違うんじゃないかと。日本食も恋しかったし(笑)、一度帰国して仕切り直そうと考えました。

テレビ業界に入ったのは、強い志があったというよりも、「映像の分野にも今のうちに触れておこう」という気持ちからでした。デザインだけを究める道もあったのかもしれないけれど、映像にも興味があったし、自分にとっては未知の領域だったので、とにかく「やってみよう」と思って飛び込んだ感じですね。

担当したのはテレビ番組の制作、いわゆるAD(アシスタントディレクター)でした。キツい生活ではありましたが、社会人ってこういうものなんだ、というベースを築けたのは、間違いなくあの経験のおかげです。いわゆる底力みたいなものは、あの時期にしっかり身についた気がします。

なんでも屋時代を経て、デザイナーとしての道が始まった

ーそこからデザイナーの道に進まれたのは?

丸山

担当していた番組の中で、たまたま、会社を経営されている方と知り合ったんです。先輩ぐるみで親しくさせていただいたのですが、僕のほうが先にテレビ業界を辞めてしまって。アルバイトで食いつないでいたら、その先輩から「〇〇さんの会社、デザイナーが辞めるらしい。探してるって言ってたから、どう?」と声をかけてもらいました。僕がデザイナーとしてのキャリアを本格的にスタートさせたのは、そこからです。

—転職先は、どのような職場だったんですか?

丸山

本当に小さな会社でした。だから「デザイナー」といっても、電話番もやるし、アンケート集計もやるし……いわゆる“なんでも屋”でした。

様々な業務を幅広く任せていただける環境はありがたかったですが、デザイナー兼アートディレクターのような立場で、すべてを自分で完結させるような制作スタイルもまた、成長に限界がありそうだと感じるようになりました。

「やっぱり一度、クリエイティブディレクターがいるような環境で学び直さないと、デザイナーとして大成できないかもしれない」。そんな懸念が拭いきれず、今度はデザイナー組織がきちんとある会社に、再び転職をしました。

—3社目での仕事は、どんな経験になりましたか?

丸山

ある種、答え合わせのような感覚でしたね。これまで自分が見よう見まねでやってきたことに対して、他のデザイナーたちはどう考え、どうつくっているのか。それを現場で体感し、検証していくような時間でした。一方でアイデア出しのプロセスなどでは、「こうやって考えるんだ!」という新しい発見も多くて、すごく勉強になりました。

デザイナーとしての視野が広がり、「自分のやってきたことも、意外と通用するんだな」と自信がついた2年間でした。

「これが上場企業のクリエイティブ?」疑問から始まった役割の自覚

—そうした経験を経て、GMOインターネットへの転職につながっていったわけですね。

丸山

そうですね。代理店でさまざまな経験を積んで、自分の実力もある程度見えてきた中で、「やっぱり自分は、サービスやプロダクトを広めるだけでなく、成長そのものに関われるような仕事がしたい」という思いがはっきりしてきたんです。そうなると、やはり代理店よりも、事業会社のほうが向いているなと。そんな思いがあって、GMOインターネットを選びました。

面接を受けたときのことは、今でもちょっと印象に残っています。「うちで作っているチラシです」と何点か見せていただき、感想を求められたのですが、正直なところ「これが上場企業のクリエイティブ?」と驚いた部分もあって(笑)。もっとグラフィック的に洗練されているものを想像していたんですが、実際の制作物を見て、「これはこうした方がいいんじゃないか」と、結構たくさんフィードバックしてしまったんです。

でも、それが逆によかったのかもしれません。「自分にもできることがある」と思えたし、ここなら、これまで積み重ねてきた経験やスキルが活かせそうだなと感じました。

“言われた通りに作る”から、“提案するデザイナー”へ

—GMOインターネット入社後、最初に取り組んだことは?

丸山

それまでのGMOインターネットでは、事業部のマーケティング担当がExcelで構成を組んで、「ここにこの文言、ここにこの写真を入れてください」といった仕様書を作り、それをもとにデザイナーがPhotoshopやIllustratorで形にするというワークフローが基本でした。

つまり、マーケ側が企画や設計を担い、デザイナーは指示どおりに手を動かす、というスタイル。今であれば、AIに取って代わられるような仕事の進め方かもしれません。

それに対して自分が行ったのは、「指示された成果物に加えて、必ずそれ以外の案も出す」というやり方でした。「こういう方向性もありますよ」「こうするともっと良くなりますよ」と提案することで、デザイナーとして事業へ貢献できることを示していきました。

当時、事業部のマーケティング担当者が作成した原稿(左)を元に、伝えたいことを最大限生かせるように作ったフライヤー(右)

—新しい提案のスタイルに対して、周囲の反応はいかがでしたか?

丸山

基本的にはポジティブでした。たとえば、動画に関しても「これくらいなら作れますよ」と提案することで、以前は事業部側が単独で進めていたようなコンテンツ制作も、連携しながら進めていけるようになりました。

そのぶん、スピード感が落ちた面もあるのではと多少の申し訳なさを感じることもありましたが……それ以上に、質を上げるための動きとして前向きに受け入れてもらえていたと思います。

実際、こうした働きかけが評価され、アシスタントマネージャーへの昇格に繋がりました。その後も、企画段階から関わる提案スタイルを継続するなかで、当時のクリエイティブ職としては珍しい形でスペシャリスト評価をもらい、シニアデザイナー、エグゼクティブデザイナーといったポジションへと昇進することができました。

このような人事評価をもらった事実にも表れているように、デザイナーが単なる制作担当にとどまらず、「何を作るか」の段階から関わる存在であるという認識が社内に根づいていったことは、自分にとっても大きなターニングポイントだったと感じています。

後編につづく

現場を動かすだけでなく、組織そのものを変えていく。

丸山さんが目指しているのは、“成果を生むチーム”をデザインすることでした。

後編では、自律的なデザイナー集団をどう育てるのか——組織開発とリーダーシップのリアルにフォーカスします。

インタビュー後編は以下からご覧ください!

“創るだけ”を超えていけ。GMOインターネット 丸山清人が語る、事業を動かすデザイナーとは

ブログの著者欄

採用情報

関連記事

KEYWORD

CATEGORY

-

技術情報(567)

-

イベント(213)

-

カルチャー(55)

-

デザイン(58)

-

インターンシップ(2)

TAG

- "eVTOL"

- "Japan Drone"

- "ロボティクス"

- "空飛ぶクルマ"

- 5G

- Adam byGMO

- AdventCalender

- AGI

- AI

- AI 機械学習強化学習

- AIエージェント

- AI人財

- AMD

- APT攻撃

- AWX

- BIT VALLEY

- Blade

- blockchain

- Canva

- ChatGPT

- ChatGPT Team

- Claude Team

- cloudflare

- cloudnative

- CloudStack

- CM

- CNDO

- CNDT

- CODEBLUE

- CODEGYM Academy

- ConoHa

- ConoHa、Dify

- CS

- CSS

- CTF

- DC

- design

- Designship

- Desiner

- DeveloperExper

- DeveloperExpert

- DevRel

- DevSecOpsThon

- DiceCTF

- Dify

- DNS

- Docker

- DTF

- Excel

- Expert

- Experts

- Felo

- GitLab

- GMO AIR

- GMO AIロボティクス大会議&表彰式

- GMO DESIGN AWARD

- GMO Developers Day

- GMO Developers Night

- GMO Developers ブログ

- GMO Flatt Security

- GMO GPUクラウド

- GMO Hacking Night

- GMO kitaQ

- GMO SONIC

- GMOアドパートナーズ

- GMOアドマーケティング

- GMOイエラエ

- GMOインターネット

- GMOインターネットグループ

- GMOクラウド]

- GMOグローバルサイン

- GMOコネクト

- GMOサイバーセキュリティbyイエラエ

- GMOサイバーセキュリティ大会議

- GMOサイバーセキュリティ大会議&表彰式

- GMOソリューションパートナー

- GMOデジキッズ

- GMOブランドセキュリティ

- GMOペイメントゲートウェイ

- GMOペパボ

- GMOメディア

- GMOリサーチ

- GMO大会議

- Go

- GPU

- GPUクラウド

- GTB

- Hardning

- Harvester

- HCI

- INCYBER Forum

- iOS

- IoT

- ISUCON

- JapanDrone

- Java

- JJUG

- K8s

- Kaigi on Rails

- Kids VALLEY

- KidsVALLEY

- Linux

- LLM

- MCP

- MetaMask

- MySQL

- NFT

- NVIDIA

- NW構成図

- NW設定

- Ollama

- OpenStack

- Perl

- perplexity

- PHP

- PHPcon

- PHPerKaigi

- PHPカンファレンス

- Python

- QUIC

- Rancher

- RPA

- Ruby

- Selenium

- Slack

- Slack活用

- Spectrum Tokyo Meetup

- splunk

- SRE

- sshd

- SSL

- Terraform

- TLS

- TypeScript

- UI/UX

- vibe

- VLAN

- VS Code

- Webアプリケーション

- WEBディレクター

- XSS

- アドベントカレンダー

- イベントレポート

- インターンシップ

- インハウス

- オブジェクト指向

- オンボーディング

- お名前.com

- カルチャー

- クリエイター

- クリエイティブ

- コーディング

- コンテナ

- サイバーセキュリティ

- サマーインターン

- システム研修

- スクラム

- スペシャリスト

- セキュリティ

- ソフトウェアテスト

- チームビルディング

- デザイナー

- デザイン

- テスト

- ドローン

- ネットのセキュリティもGMO

- ネットワーク

- ビジネス職

- ヒューマノイド

- ヒューマノイドロボット

- フィジカルAI

- プログラミング教育

- ブロックチェーン

- ベイズ統計学

- マイクロサービス

- マルチプレイ

- ミドルウェア

- モバイル

- ゆめみらいワーク

- リモートワーク

- レンタルサーバー

- ロボット

- 京大ミートアップ

- 人材派遣

- 出展レポート

- 動画

- 協賛レポート

- 基礎

- 多拠点開発

- 大学授業

- 宮崎オフィス

- 展示会

- 広告

- 強化学習

- 形

- 応用

- 情報伝達

- 技育プロジェクト

- 技術広報

- 技術書典

- 採用

- 採用サイトリニューアル

- 採用活動

- 新卒

- 新卒研修

- 日本科学未来館

- 映像

- 映像クリエイター

- 暗号

- 業務効率化

- 業務時間削減

- 機械学習

- 決済

- 物理暗号

- 生成AI

- 色

- 視覚暗号

- 開発生産性

- 開発生産性向上

- 階層ベイズ

- 高機能暗号

PICKUP

-

【GMOアカデミア登壇】チームの「ありたい姿」から考える 〜中堅デザイナーが“前進と変化”を起こすために〜

技術情報

-

AI NIGHT〜現場で使われているAI事例共有〜開催決定!

イベント

-

【協賛レポート|中編】日本最大級の学生向けAIキャリアフェス「AIチャレンジャーズフェス2025」

技術情報

-

【協賛レポート|前編】日本最大級の学生向けAIキャリアフェス「AIチャレンジャーズフェス2025」

技術情報

-

【イベントレポート・後編】GMO Developers Day 2025 -Creators Night-|共創するデザイン組織と次世代クリエイターの可能性

デザイン

-

【イベントレポート・中編】GMO Developers Day 2025 -Creators Night-|変化に挑むクリエイターのキャリアと成長

デザイン