GMOインターネットグループは、2025年9月25日に「GMO AI・ロボティクス大会議&表彰式 2025」を開催しました。第1部では、GMOインターネットグループ グループ代表の熊谷正寿による開会挨拶を皮切りに、政府要人からのメッセージや国内外のトップランナーによる講演などを展開。当日は約1,200名が来場し、AIとロボティクスの未来を見据える多くの関係者から注目を集めました。

目次

ごあいさつ:AI×ロボティクス時代の幕開けに向けて

「GMO AIロボティクス大会議&表彰式2025」の開会にあたり、グループ代表・熊谷正寿がご来場の皆様に向けてご挨拶いたしました。

熊谷は冒頭、昨年6月に設立したGMO AI&ロボティクス商事株式会社(以下、GMO AIR)や、今年4月に開始したロボット人材派遣型サービスに触れ、GMOインターネットグループが「国内で最もヒューマノイドロボット(人型ロボット)に詳しい企業グループ」であると強調。成果として、Unitree社のヒューマノイドロボット「G1」の急速な成長を紹介しました。

会場で上映したビデオでは、“いかにもロボットらしいスピード感のないカクカクとした動き”だったG1が、わずか1か月で走れるようになり、やがて格闘技の複雑でスピーディーな動きまでこなす様子が披露されました。熊谷はその技術進化を「日進月歩ならぬ、秒進分歩の勢い」と評価しつつ、「この成長のスピードには、恐怖すら感じる」と率直な驚きを語りました。

続いて熊谷は、AIとロボティクスを「人類史上最大の技術革命」と位置づけました。生成AIは画面上にとどまる存在ですが、ひとたびロボットに搭載されれば、社会を物理的に変革することが可能になります。

そのアイコニックな成果として、熊谷は昨年発表した「AI 熊谷正寿」をヒューマノイドロボットに搭載したAI・CEO「ヒューマノイド 熊谷正寿」を紹介。「私は食って寝て休みますが、彼は電池さえあれば24時間365日働く。時間効率は3倍になり、しかも無限にコピーできる」と述べ、無限の可能性を秘めた存在であると紹介しました。

一方で、ヒューマノイドロボットに関する日本企業の取り組みは世界と比べて遅れていると熊谷は危機感を募らせます。名だたる日系大手企業が研究を進めているものの、本格的な商用化は限定的。ただしその一方で、内閣総理大臣賞を受賞したスタートアップ・テレイグジスタンス社のような存在が出てきているのも確かであり、その挑戦を全力で応援していきたいと述べました。

「繰り返します。AI×ロボティクスは人類史上最大の技術革命です。そして日本には、ものづくりで世界をリードしてきた実績がある。今こそ産官学が一体となり、失われた30年を打破して、新しい時代を切り開くべきです」(熊谷)

最後に熊谷は、「私たちGMOインターネットグループは、AIとロボット産業の“仲人”になりたい」と述べ、30年にわたり築いてきたネットインフラへの情熱とサイバーセキュリティの知見を活かし、社会実装を支えていくと宣言しました。

「子どもたちが夢を追い、安心して学び、成長できる未来。誰もがAI×ロボティクスの恩恵を享受し、豊かな生活を送れる未来。その明るい未来を創造するために、本日は熱い議論を交わし、新たな力を結集してまいりましょう」(熊谷)

内閣総理大臣 石破 茂 氏 ビデオメッセージ

本大会議の開催にあたり、内閣総理大臣・石破 茂 氏からもメッセージが寄せられました。

石破氏は冒頭、AIとロボティクスが社会や産業のあり方を根本から変える可能性を秘めていることを強調。産業現場や物流、インフラ点検、さらには医療や介護、災害対応といった領域で効率を飛躍的に高め、人を支える存在となることへの期待を語りました。

同時に石破氏は、人口減少・少子高齢化社会を迎える日本において、安全と安心を確保しつつ速やかな社会実装を進めることの重要性も指摘します。

「政府としても、こうした先進技術の導入を強力に後押ししてまいりたい」。そう語る石破総理は、先の通常国会で成立した「AI新法」(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律)に基づき、9月1日に自らが本部長を務める人工知能戦略本部を立ち上げたことに言及。イノベーション促進とリスク対応を両立させながら「世界で最もAIを開発・活用しやすい国」を目指していくと強調しました。

石破氏は最後に、「本日の会議が産官学の連携を深め、新たな挑戦を生み出す場となることを大いに期待している」と結び、大会の成功を祈念しました。

デジタル大臣・サイバー安全保障担当大臣 平 将明 氏 講演

続いて登壇したのは、デジタル大臣・サイバー安全保障担当大臣の平 将明 氏。「今日は一議員の立場で」と前置きしつつ、これまでのAI政策への取り組みと今後の展望について語りました。

平氏は、AI政策について「ヨーロッパのように厳格な規制は行わず、既存の法律とガイドラインで対応する一方、安全保障に直結する重大なリスクのみを法規制の対象としてきた」と説明。その結果、日本は「世界で最もAIが学習しやすく、実装しやすい国」を目指す方針をぶらさず、3年間進めてこられたと評価しました。

さらに、AIがロボティクスによって「手足を持つ」フェーズに入る中で、日本が本来ならば存在感を示すべき場面で、実際には国際的な存在感を失いつつある現状に強い危機感を表明。「AIロボット大国・日本」の復活に向け、次の3点を提案しました。

世界的な中核拠点の整備

開発者が交流し、現場環境を再現した場でロボットを動かし、AIロボット開発に不可欠なデータを収集する拠点を構築。安全性テスト環境も併せて整備する。

ロボットコンテストの開催

技術と人材の発掘を目的に、平和利用を前提とした世界的なロボット競技会を継続的に開催・支援。料理や災害対応といった精密かつ社会的貢献度の高い分野での競技を想定。

AIロボットの積極活用

防災・消防など危険を伴う現場や、建設・インフラ保守、製造業、農林水産業、介護・福祉、宇宙分野といった人手不足が深刻な領域において、政府調達も含め導入を推進。

また、AI投資が日本に集まりつつある現状に触れ、米中に加えてインドとの協業を進めたいとの展望も示しました。

最後に平氏は「AI×ロボティクスが学習・実装しやすい国を目指し、新政権とも連携して推進していく」と述べ、本大会議が日本の底力を発揮する第一歩となることへの期待を込めました。

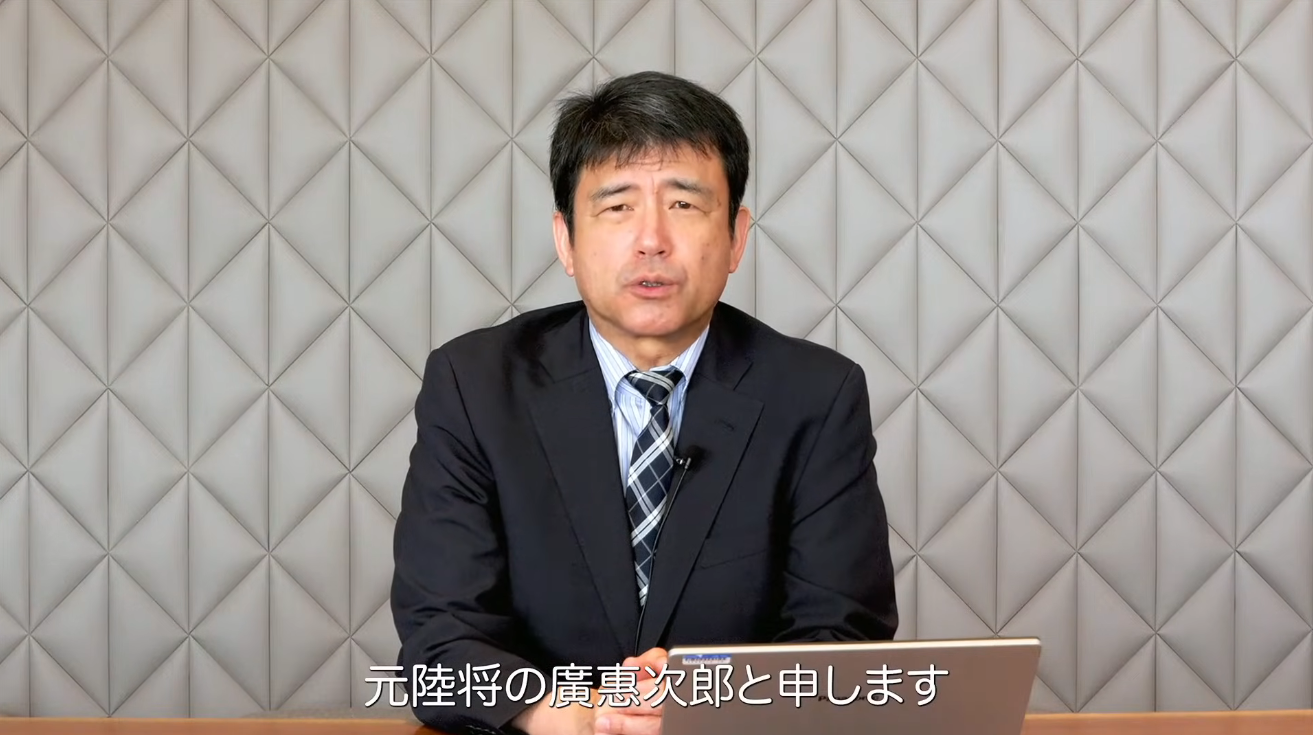

前陸上自衛隊 教育訓練研究本部長 元陸将 廣惠 次郎 氏 講演「国家安全保障とAIロボティクス」

首相・大臣からの力強いメッセージに続き、陸上自衛隊教育訓練研究本部長を務めた元陸将 廣惠 次郎 氏が登壇。自身のウクライナ訪問経験を踏まえ、国家安全保障の観点からAIとロボティクスの進展について講演しました。

廣惠氏はまず、戦場における「システムの成熟度」と「無人化進展度」を四段階に分類して解説。システムの成熟度では、個別最適化された第一世代から、AIが敵味方の識別や射撃判断を担う第四世代へと進化していく過程を紹介しました。現状、陸上自衛隊を含め多くの地上軍は第一世代から第二世代への移行段階にありますが、ウクライナ軍では一部が外国企業の支援を受けて第四世代に近づいていると指摘しました。

次に無人化進展度について触れ、兵士主体の第一世代から無人機が主役となる第三世代、さらにはロボット対ロボットが戦う第四世代へと進化するシナリオを提示。ウクライナ前線ではすでに第二世代から第三世代への移行が急速に進んでおり、無人機による戦死者数が兵士を上回る状況にあると述べました。

その上で廣惠氏は「ロボット技術は戦闘利用にとどまるものではなく、むしろ平和利用のためにこそ発展させるべきだ」と強調。参加者に向けて「国家のため、そして平和のために活発な議論をお願いしたい」と呼びかけました。

NVIDIA 創業者/CEO ジェンスン・フアン 氏 ビデオメッセージ

続いて登場したのは、NVIDIA 創業者/CEO ジェンスン・フアン 氏。スクリーンを通じて寄せられたメッセージでは、AIとロボティクスがもたらす歴史的転換について語られました。

フアン氏は「AIはあらゆる産業と学術分野を変革する」と強調。その要となるのが「AIファクトリー」(AIの開発・学習・運用を一貫して行う統合型インフラ)であり、GMOインターネットグループがすでにBlackwell世代の最新GPU「NVIDIA DGX B300」を導入し、基盤を整備していることを評価しました。

さらに「日本はメカトロニクスや精密機器で世界をリードしてきた。AIは自動化を超え、自律の時代へ移行できる。ロボットはAIファクトリーで訓練され、シミュレーションで磨かれ、認識・判断・行動が可能なエッジAIによって現実世界で自律的に動くようになる」との予測を提示。

「熊谷さんのビジョンは明確だ。GMOインターネットグループは日本のインフラを築いている。私たちはパートナーとして共に歩んでいきたい」と激励し、メッセージを締めくくりました。

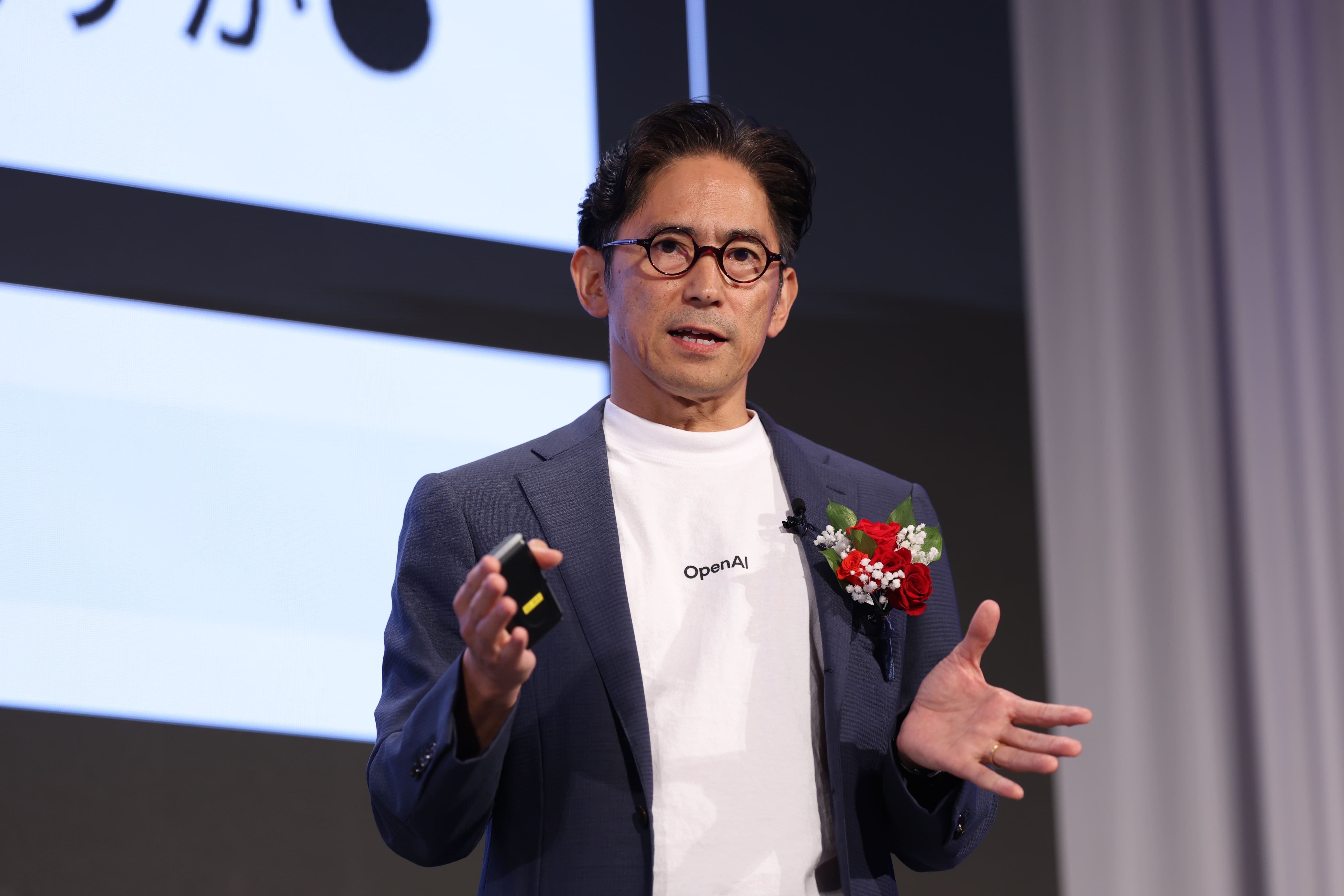

NVIDIA 日本代表 兼 米国本社副社長 大崎 真孝 氏 講演

続いて登壇したのは、NVIDIA 日本代表 兼 米国本社副社長 の大崎 真孝 氏です。

大崎氏はまず、2012年の「AlexNet」によるディープラーニングの加速、2022年のChatGPTによる生成AIの普及、そして自律的にサービスを行うAgentic AIの登場まで、AI進化の歩みを振り返りました。その上で「次のフェーズはロボティクス=Physical AIであり、AIと機械が融合して新たな身体性を持ち始めている」と指摘しました。

続いて、大崎氏はビデオプレゼンテーションで、NVIDIA Omniverseを基盤とした「ロボットジム」(物理法則に基づいた仮想環境でロボットが反復学習できる仕組み)の構想を紹介。ロボットが試行錯誤を繰り返しながら複雑な動作や自律行動を身につけ、シミュレーションと現実のギャップを最小化して実世界に応用できることを説明しました。

さらにNVIDIAが提供する3種類のコンピューティング環境(学習用スーパーコンピュータ、仮想シミュレーション環境、現場実行のエッジAI)を解説し、ビッグテックでの活用事例を交えて効率化の成果を紹介しました。

最後に大崎氏は、「日本は高齢化社会を背景に、世界で最もヒューマノイドロボットに期待される国。戦後に培った機械・重工業の技術にAIを掛け合わせ、日本独自のロボティクスを世界に示すべきだ」と呼びかけます。そして、「NVIDIAはGMOインターネットグループをはじめとする日本の挑戦を全力で支える」と結びました。

OpenAI COO ブラッド・ライトキャップ 氏 ビデオメッセージ

ここでサプライズゲストとして登場したのは、OpenAI COOであるブラッド・ライトキャップ 氏です。ビデオを通じて「GMO AIロボティクス大会議&表彰式 2025」の開催を祝し、日本市場の重要性に言及しました。

ライトキャップ氏は「日本は米国に次ぐ規模を持つビジネスユーザー市場であり、OpenAIにとって最も急成長している地域のひとつ」と強調。イノベーションを推進する産業界のリーダーたちへの敬意を表し、イベントの成功を祈念しました。

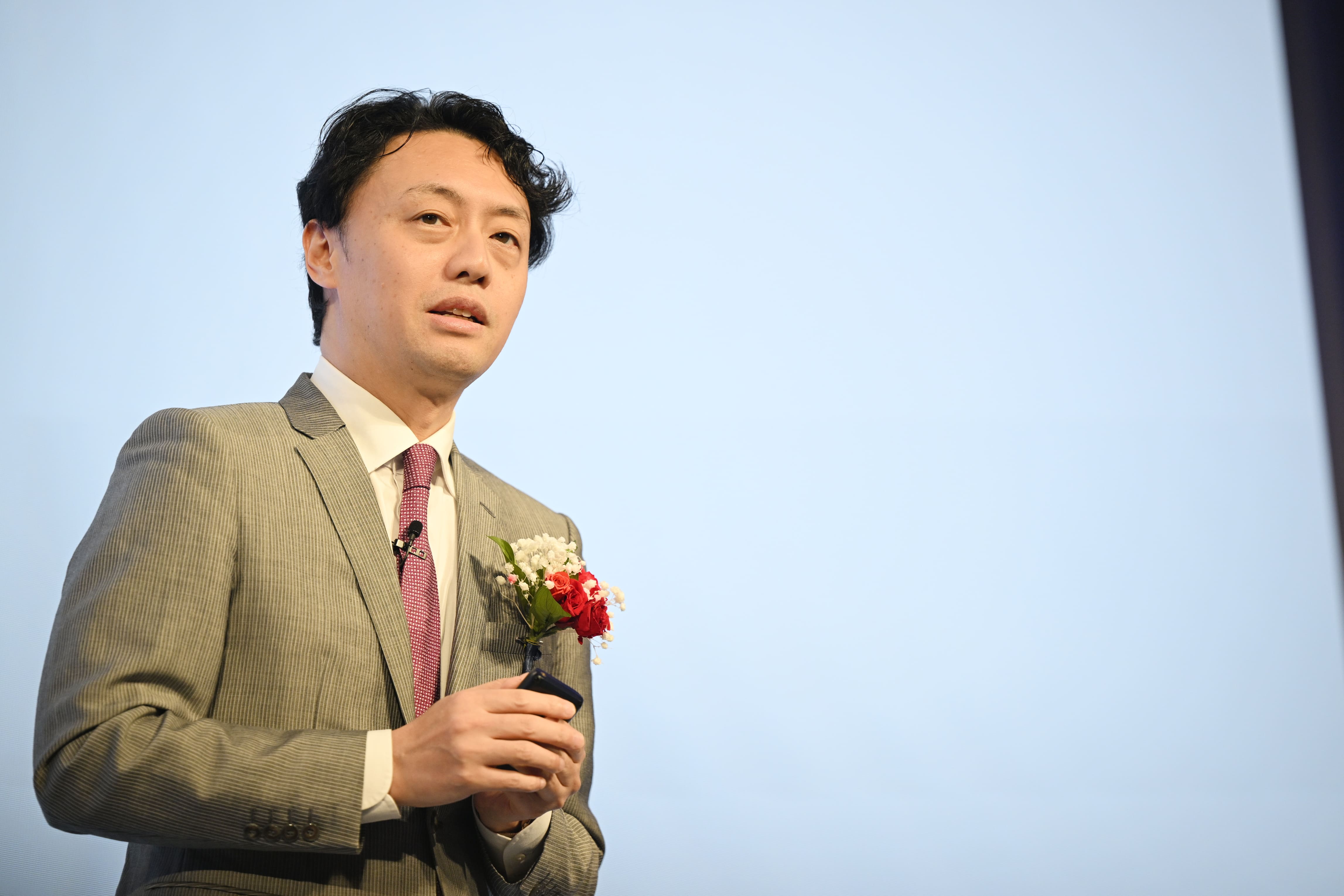

OpenAI Japan 代表執行役社長 長﨑 忠雄 氏 講演

続いて登壇したのは、OpenAI Japan 代表執行役社長の 長﨑 忠雄 氏 です。

長﨑氏はまず、日本におけるOpenAIの歩みを紹介。「2023年4月にアジアで初めて日本にオフィスを開設して以来、多くの企業とAI導入を進めてきた」と述べ、「この1年でChatGPTはテキスト中心からマルチモーダル(音声・画像・動画対応)なAIへと進化、最新のフロンティアモデル『GPT-5』ではついに推論も行えるエージェントツールへと進化した」と力を込めました。

また、これによりAIは「時折使う道具」から「日常的に欠かせない基盤」へと進化したといい、長﨑氏はこれを「インテリジェンスの時代」と表現しました。

具体的には、ChatGPTがウェブ検索、ファイル処理、データ分析、プログラミング、企業データ連携などを組み合わせてタスクを代行できるようになったことを紹介。現在、週あたり7億人以上が利用しており、日本でも利用者数が1年で4倍に増加したと述べました。金融・小売・製造・ITなど幅広い業界で導入が進み、業務や顧客接点のあり方が大きく変革されているとのことです。

また、日本の大学との連携にも触れ、東京大学や滋賀大学、新潟大学、近畿大学などで法人向け教育版「ChatGPT Education」を導入し、学生がAIネイティブとして活躍できる教育環境を整えていると説明。産官学連携を通じ、エネルギー、インフラ、教育、金融、医療など社会課題の解決にも取り組んでいると語りました。

最後に長﨑氏は「AIとロボティクスの融合において、日本を世界のモデルとしたい」と述べ、安全で信頼できる社会実装への決意を新たにしました。

東京大学大学院工学系研究科教授 一般社団法人AIロボット協会理事 松尾 豊 氏 講演「家庭用ロボット市場の到来と日本の課題」

続いては、AI研究の第一人者であり東京大学大学院教授の 松尾 豊 氏による講演です。

講演の中心となったのは、急成長する家庭用ロボット市場。松尾氏は、米国や中国のスタートアップが数百億〜1500億円規模の資金調達に成功している事例を紹介しました。松尾氏によれば、Figure AIやUBTECH Roboticsが取り組むのは、食器の片付けや洗濯物の折り畳みといった日常家事を代替するロボットであるとのこと。「今でこそ一般家庭に手が届く価格ではないが、100万円を切ればスマートフォンや自動車に続く巨大市場になる」と強調しました。

さらに松尾氏は、「ロボット基盤モデル」の登場が技術革新を後押ししていると指摘。従来のハードコーディング中心の制御から、センサーやアクチュエーターのデータを活用した学習へとシフトすることで、多様なタスクへの柔軟な対応が可能になりつつあると説明しました。「自然言語処理でLLMがブレイクスルーを起こしたように、ロボット分野でも同様の転換点を迎えている」と語ります。

「家庭用ロボットは車やスマホに並ぶ巨大市場になり得る。ここでアクセルを踏まなければ日本は世界から取り残される」。松尾氏はそう危機感を表明します。

世界規模で投資が加速するなか、日本が市場を逃すことのリスクを強調し、参加者に向けて「ともに盛り上げ、日本から新しい市場を切り拓いていこう」と呼びかけました。

早稲田大学教授 一般社団法人AIロボット協会 理事長 尾形 哲也 氏 講演「AIロボット協会と基盤モデルによるエコシステム構築」

続いて登壇したのは、早稲田大学基幹理工学部教授であり、AIロボット協会の理事長も務める 尾形 哲也 氏です。尾形氏はこれまでフィジカル系ロボットの研究開発を多数リードしてきた第一人者であり、本講演では内閣府「ムーンショット」プロジェクトをはじめとする研究活動と、一般社団法人AIロボット協会の最新の取り組みを紹介しました。

尾形氏はまず、ロボット制御の大きな進展について触れました。ヒューマノイドロボットの高度な制御はAIの進化によって実現したものであり、背景には2021年にチューリッヒ工科大学が発表したシミュレーションベースのモデルがあると解説。精緻なロボット本体のモデリングやダイレクトドライブ型モーターの普及によって、シミュレーションで学習したモデルを現実でもスムーズに適用できるようになったと述べました。これにより、若手研究者でも手頃なロボットを使って高度な研究が可能になり、研究の裾野が一気に広がったといいます。

さらに、過去の日本の事例として本田技研工業の「ASIMO」やトヨタのヒューマノイドロボットを挙げ、「特別な技術者によるクローズドな取り組みでは産業化に至らなかった」とその課題について振り返ります。これらは特に上半身機能の複雑さが課題であったものの、現在は強化学習や模倣学習を通じてデータ収集を重ねるアプローチが主流になっていると解説しました。

話題は「AIロボット協会」の設立へと移ります。同協会は、日本全体でAIロボット開発を進めるためのエコシステム構築を目的に立ち上げられたもので、基盤モデルの整備とデータ拡張を柱としています。企業に基盤モデルをオープンに提供し、各社が現場データをフィードバックすることで循環型の発展を目指す仕組みです。すでにインフラ企業やスタートアップなど多様な組織が参画しており、特別顧問には東京大学の藤井 輝夫 総長が就任。理事長を務める尾形氏は「立ち上げたばかりの取り組みだが、多くの組織と連携しながらエコシステムを育てていきたい」と呼びかけました。

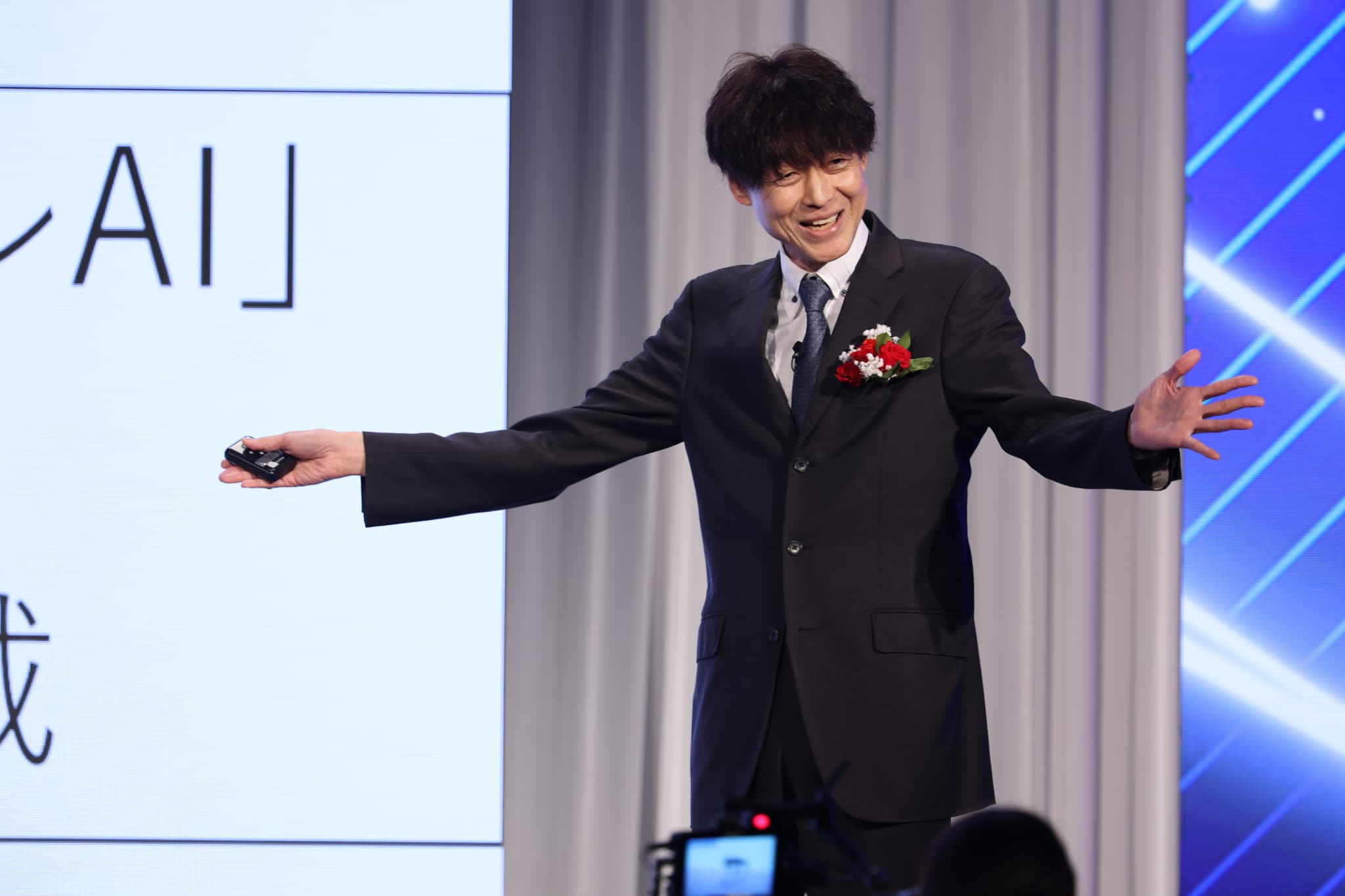

チューリング株式会社 代表取締役CEO 山本 一成 氏 講演「チューリングが目指す自動運転の未来」

続いて登壇したのは、完全自動運転の実現を目指すチューリング株式会社CEO、山本一成氏です。将棋AIの開発で名人に勝利するシステムを生み出した経験を持ち、その知見を自動運転へと応用しています。

山本氏は「自動運転とロボットは本質的に同じ」と語ります。センサーから情報を受け取り、AIが判断して行動を起こすというプロセスは共通であり、最終的には同じ産業領域に収束すると見通しました。

また自身の経験として、将棋AIにおけるブレイクスルーを紹介。人間がルールを設計するのではなく、強化学習によって自己対戦を繰り返し、AI自身が強くなる仕組みに移行したことで、システムは大幅にシンプル化されたといいます。これは囲碁のAlphaGoやChatGPTにも通じる「エンドツーエンド学習」の流れであり、自動運転にも同じ発想が当てはまると説明しました。

チューリング社の開発もこの思想に基づきます。従来のようにモジュールを分けて設計するのではなく、カメラ映像を巨大なニューラルネットワークに直接入力し、出力として車両の挙動を決定するエンドツーエンド方式を採用。自社で改造した車両にカメラや計算機を搭載し、データ収集と学習を重ねています。

さらに同社が取り組むのが「ビジョン・ランゲージ・アクションモデル(VLA)」です。映像を理解し、それを言語化して行動につなげる三段構えのアプローチであり、説明可能性を備える点が特徴です。将来的には「歩行者をいつ検知し、どう判断したか」を文章で提示できるようになり、自動運転のブラックボックス性への懸念に応える可能性があると述べました。

山本氏は「世界の理解と常識を備えたモデルによって、完全自動運転は実現する」と強調。日本の自動車産業の強みを背景に、新しい未来を切り拓く決意を示しました。

千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター 所長 古田 貴之 氏 講演「フィジカルAIが開く未来」

第一部の締めくくりとして登壇したのは、千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター所長の古田貴之氏です。ロボット学者として長年研究開発と社会実装に取り組んできた古田氏は、「技術は研究室にとどめるのではなく、実際の現場で役立つ形にしなければ意味がない」と繰り返し強調しました。

冒頭では、自身が手がけてきた数々のロボットを紹介しました。世界最高峰のデザイン賞であるプラチナデザインアワードを日本人として初めて受賞した「CanguRo」をはじめ、パナソニックのロボット掃除機「ルーロ」、日本信号のホームドア向けセンサー「FXシリーズ」など、社会に広く普及した事例を示しながら「ロボットは世の中で役に立たなければ、ないのと同じ」と聴衆に問いかけます。

続いて、フィジカルAIの実証へ。古田氏が壇上へ連れてきたのは、四足歩行のロボットです。

「これは、仮想空間に4096台のロボットを並べて進化させたフィジカルAIを、実機のユニツリー社製ロボットに実装したものです。このロボットにはカメラもセンサーもなく、まさに“目隠し状態”。それにもかかわらず、このように階段を軽快に登り降りし、転倒してもすぐに立ち上がります」。

「センサーなしでも、鍛えたAIさえあればロボットはここまで柔軟に動ける」。その驚くべき技術は、会場の視線を釘付けにしました。驚きの声が上がる中、古田氏は「リアルワールドで壊れずに動くことこそ、ロボット研究の核心だ」と言い切りました。

講演ではさらに、道路交通法に適合しナンバーを取得した「Raptor(ラプター)」や、工場の全自動化プロジェクトにおけるAGV(無人搬送車)活用の事例を披露。「第五次産業革命は、フィジカルAIとメカ・電気・コンピューター、ハード・ソフトの完全な融合がテーマだ」と指摘しました。

最後に古田氏は、「新技術と社会実装は、両輪で回すことが重要。やるかやらないかを議論している場合ではない。大切なのは、とにかく戦略を立てて実行すること。そして、研究室からリアルワールドに出して磨き合うことだ」と強調。GMOインターネットグループをはじめ、業界のトップランナーとともに日本の未来を変えていく決意を熱く語り、イベントの前半を力強く締めくくりました。

ブログの著者欄

採用情報

関連記事

KEYWORD

CATEGORY

-

技術情報(564)

-

イベント(210)

-

カルチャー(54)

-

デザイン(57)

-

インターンシップ(2)

TAG

- "eVTOL"

- "Japan Drone"

- "ロボティクス"

- "空飛ぶクルマ"

- 5G

- Adam byGMO

- AdventCalender

- AGI

- AI

- AI 機械学習強化学習

- AIエージェント

- AI人財

- AMD

- APT攻撃

- AWX

- BIT VALLEY

- Blade

- blockchain

- Canva

- ChatGPT

- ChatGPT Team

- Claude Team

- cloudflare

- cloudnative

- CloudStack

- CM

- CNDO

- CNDT

- CODEBLUE

- CODEGYM Academy

- ConoHa

- ConoHa、Dify

- CS

- CSS

- CTF

- DC

- design

- Designship

- Desiner

- DeveloperExper

- DeveloperExpert

- DevRel

- DevSecOpsThon

- DiceCTF

- Dify

- DNS

- Docker

- DTF

- Excel

- Expert

- Experts

- Felo

- GitLab

- GMO AIR

- GMO AIロボティクス大会議&表彰式

- GMO DESIGN AWARD

- GMO Developers Day

- GMO Developers Night

- GMO Developers ブログ

- GMO Flatt Security

- GMO GPUクラウド

- GMO Hacking Night

- GMO kitaQ

- GMO SONIC

- GMOアドパートナーズ

- GMOアドマーケティング

- GMOイエラエ

- GMOインターネット

- GMOインターネットグループ

- GMOクラウド]

- GMOグローバルサイン

- GMOコネクト

- GMOサイバーセキュリティbyイエラエ

- GMOサイバーセキュリティ大会議

- GMOサイバーセキュリティ大会議&表彰式

- GMOソリューションパートナー

- GMOデジキッズ

- GMOブランドセキュリティ

- GMOペイメントゲートウェイ

- GMOペパボ

- GMOメディア

- GMOリサーチ

- GMO大会議

- Go

- GPU

- GPUクラウド

- GTB

- Hardning

- Harvester

- HCI

- INCYBER Forum

- iOS

- IoT

- ISUCON

- JapanDrone

- Java

- JJUG

- K8s

- Kaigi on Rails

- Kids VALLEY

- KidsVALLEY

- Linux

- LLM

- MCP

- MetaMask

- MySQL

- NFT

- NVIDIA

- NW構成図

- NW設定

- Ollama

- OpenStack

- Perl

- perplexity

- PHP

- PHPcon

- PHPerKaigi

- PHPカンファレンス

- Python

- QUIC

- Rancher

- RPA

- Ruby

- Selenium

- Slack

- Slack活用

- Spectrum Tokyo Meetup

- splunk

- SRE

- sshd

- SSL

- Terraform

- TLS

- TypeScript

- UI/UX

- vibe

- VLAN

- VS Code

- Webアプリケーション

- WEBディレクター

- XSS

- アドベントカレンダー

- イベントレポート

- インターンシップ

- インハウス

- オブジェクト指向

- オンボーディング

- お名前.com

- カルチャー

- クリエイター

- クリエイティブ

- コーディング

- コンテナ

- サイバーセキュリティ

- サマーインターン

- システム研修

- スクラム

- スペシャリスト

- セキュリティ

- ソフトウェアテスト

- チームビルディング

- デザイナー

- デザイン

- テスト

- ドローン

- ネットのセキュリティもGMO

- ネットワーク

- ビジネス職

- ヒューマノイド

- ヒューマノイドロボット

- フィジカルAI

- プログラミング教育

- ブロックチェーン

- ベイズ統計学

- マイクロサービス

- マルチプレイ

- ミドルウェア

- モバイル

- ゆめみらいワーク

- リモートワーク

- レンタルサーバー

- ロボット

- 京大ミートアップ

- 人材派遣

- 出展レポート

- 動画

- 協賛レポート

- 基礎

- 多拠点開発

- 大学授業

- 宮崎オフィス

- 展示会

- 広告

- 強化学習

- 形

- 応用

- 情報伝達

- 技育プロジェクト

- 技術広報

- 技術書典

- 採用

- 採用サイトリニューアル

- 採用活動

- 新卒

- 新卒研修

- 日本科学未来館

- 映像

- 映像クリエイター

- 暗号

- 業務効率化

- 業務時間削減

- 機械学習

- 決済

- 物理暗号

- 生成AI

- 色

- 視覚暗号

- 開発生産性

- 開発生産性向上

- 階層ベイズ

- 高機能暗号

PICKUP

-

【イベントレポート・後編】GMO Developers Day 2025 -Creators Night-|共創するデザイン組織と次世代クリエイターの可能性

デザイン

-

【イベントレポート・中編】GMO Developers Day 2025 -Creators Night-|変化に挑むクリエイターのキャリアと成長

デザイン

-

AI体験で地域をつなぐ──GMO hinata が挑むCSR活動最前線

技術情報

-

【イベントレポート・前編】GMO Developers Day 2025 -Creators Night-|AI時代の「クリエイティブ」を探る夜

デザイン

-

【イベントレポート】社内から未来を体験する-「ロボ触ろうぜ!」

技術情報

-

属人化×ガラパゴス化からの脱却:課金基盤改善プロジェクトの舞台裏

技術情報