2025年9月25日に開催された「GMO AI・ロボティクス大会議&表彰式 2025」の第2部では、GMOインターネットグループ経営陣による講演をはじめ、革新的な研究者や企業を称える「GMO AI&Robotics Awards 2025」、著名経営者や研究者によるパネルディスカッションなど、多彩なプログラムが繰り広げられました。熱気あふれる第2部の模様をお伝えします!

目次

AI・ロボティクス時代のGMOのITインフラ戦略とは

前半から多彩な有識者が登壇し、熱気に包まれた本イベント。後半はインタラクティブなトークを中心に展開され、会場の期待感はいっそう高まっていきました。

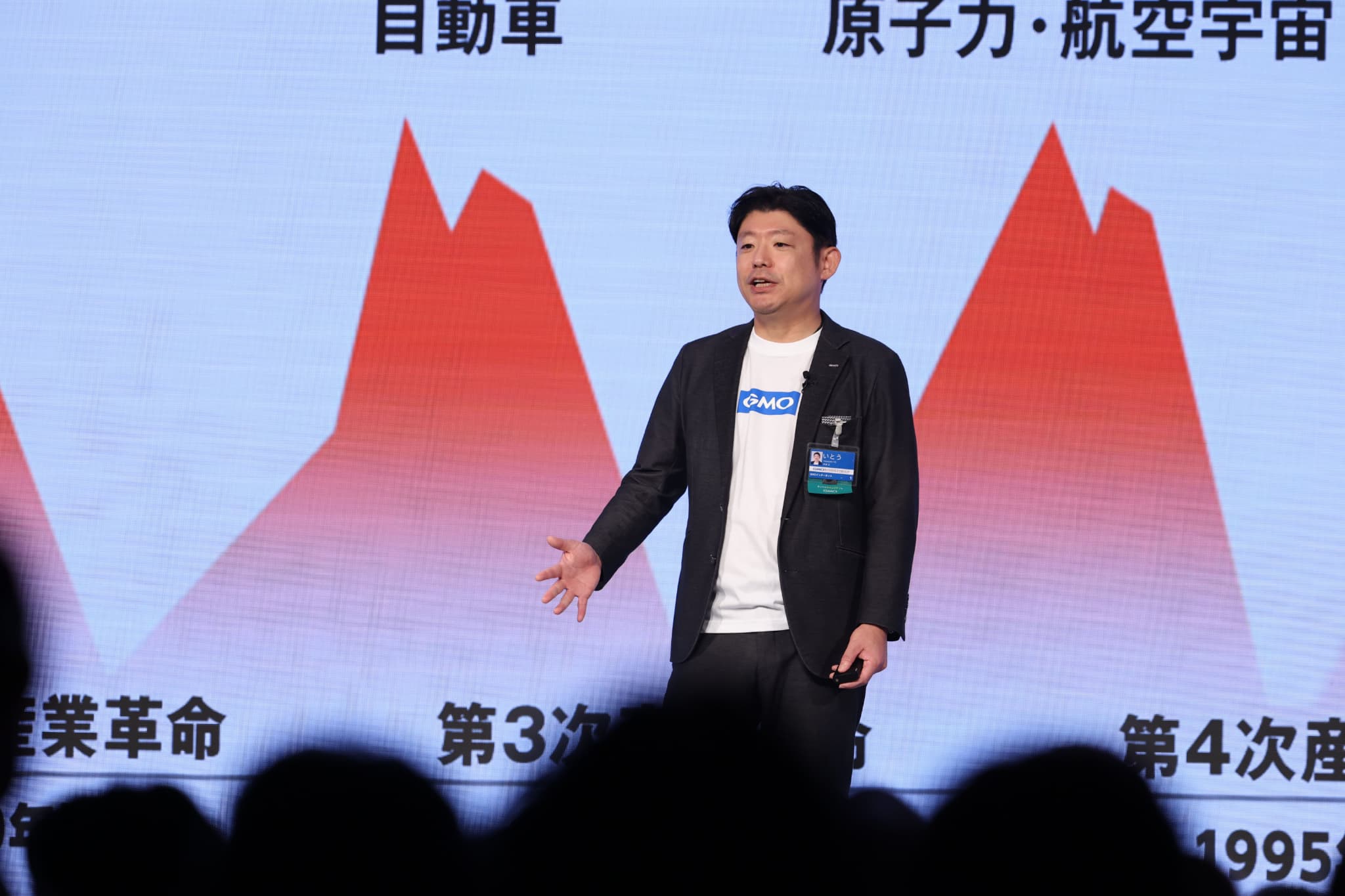

第二部では、GMOインターネット株式会社 代表取締役 社長執行役員の伊藤正と、GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社 代表取締役CEOの牧田誠が「AI・ロボティクス時代のGMOのITインフラ戦略とは」をテーマに登壇しました。

AI・ロボティクス革命に向けた3つのチャレンジ

伊藤はまず、1995年に始まったインターネット産業革命の歴史を振り返り、現在をAI・ロボティクス革命の時代と位置づけました。その上で、GMOインターネットグループが掲げる3つのチャレンジ(1)時間とコストの節約、(2)既存サービスの質向上、(3)AI産業への新サービス提供について具体的な取り組みを紹介しました。

(1)時間とコストの節約

2023年には社内AI活用を推進するため、賞金総額1000万円の「AI(愛)しあおうぜ!ChatGPT業務活用コンテスト」を開催。同年にはAIナレッジ共有のためのグループ内ポータル「GMO Genius」を立ち上げました。

2024年には非エンジニア向け短期AI人材育成プログラム「虎の穴」を開始。2025年には、社員一人あたり月額1万円を支援する「GMO AIブースト支援金」を創設しました。これらの施策により、グループ全体の生成AI活用率は約90%に達し、月間17.7万時間の業務削減を実現しています。

(2)既存サービスの質向上

カスタマーサポートやウェブ制作のAI化、セキュリティ診断や不正申し込み検知、データ分析の高度化などを進め、既存サービスの質を着実に高めてきました。

(3)AI産業への新サービス提供

代表例が「GMO GPUクラウド」と「天秤AI byGMO」です。

GMO GPUクラウドは約100億円を投じて構築し、2024年11月に提供を開始。NVIDIA H200 Tensor Core GPUを国内最速で採用し、ネットワークにはNVIDIA Spectrum-Xを国内初導入しました。その結果、スーパーコンピューター性能ランキング「TOP500」では国内商用サービス第1位、「Green500」でも国内第1位を獲得しました。

天秤AI byGMOは最大6つの生成AIモデルを同時に横断検索できるサービスです。法人向けには天秤AI Biz byGMOも展開しており、モデルごとの得意分野を補完し合いながら深い知見を得られる基盤として期待されています。

さらに2024年6月にはGMO AI&ロボティクス商事株式会社(GMO AIR)を設立。GPU基盤、通信、セキュリティなどのインフラ商材を組み合わせ、AIとロボットを結ぶ高付加価値サービスを提供しています。

伊藤は、これまでもIT革命の推進者としてインフラを支えてきた立場から、今後はロボットのインフラも支えることでAIとロボットの縁結び役となり、日本の発展に貢献していきたいと語り、後半の牧田にバトンを渡しました。

CTFで3年連続世界1位・年間約100件のゼロデイ報告。実績をもとに見据える新たなリスク

牧田はまず、GMOサイバーセキュリティ byイエラエの実績として、世界的なセキュリティコンテスト(CTF)で3年連続世界1位を獲得していること、年間約100件のゼロデイ脆弱性を報告していること、累計で1万件を超える脆弱性診断・侵入テストの実績があることを紹介しました。対象はWindowsやApple製品、AWSなど幅広く、GMOインターネットグループの強みを示しています。

牧田はこの知見に基づき、本日のテーマであるAIロボットのサイバーセキュリティリスクについて以下の2点を強調しました。

第一のリスク:新しい攻撃手法の登場

2000年代以降、セキュリティリスクは技術の進歩とともに変化してきました。ウェブサイト改ざんや個人情報流出に始まり、IoTやスマート家電によるプライバシー侵害、自動運転車や空飛ぶ車のハッキング、暗号資産を狙った大規模攻撃など、生活や社会に直結する脅威が次々と登場しています。

特に近年注目されるのが、AIカメラやAIマイクを介した攻撃です。AIがマルチモーダルな情報を扱えるようになった結果、ネットワークを経由せずとも「見せる」「聞かせる」だけで攻撃が成立する可能性が現実化しています。「画像や音声に仕込まれた、人間には感知できないコードでロボットが乗っ取られる危険性がある」。牧田はそう警鐘を鳴らします。

第二のリスク:技術革新とリスク拡大の裏表

技術革新は生活を便利にする一方で、攻撃者にとっても武器になります。

スマホやクラウドを介して容易に攻撃を実行できる環境が整い、システムの複雑化によって脆弱性も増加。AI・ロボティクス革命は人類最大の技術革命であると同時に、人類最大のセキュリティリスクであると牧田は指摘します。

こうした未来を避けるためには、堅牢なセキュリティ対策が不可欠です。

「GMOインターネットグループではすでにAIロボットの脆弱性診断を開始しています。AI・ロボティクス社会では、インフラとセキュリティは両輪。GMOインターネットグループは、その両方を支えていく」。牧田はそう話し、セキュリティのリーディングカンパニーとしての覚悟を示しました。

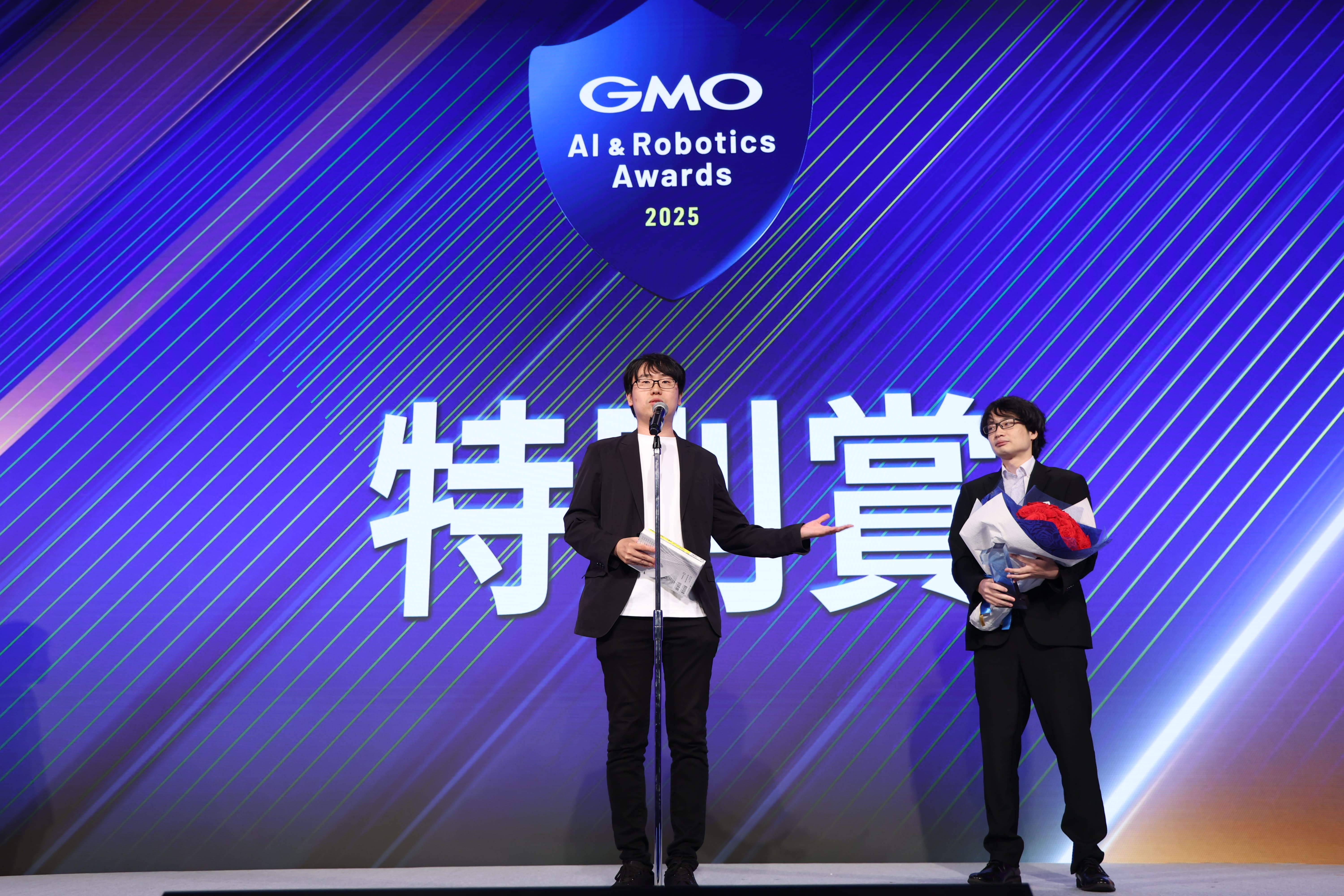

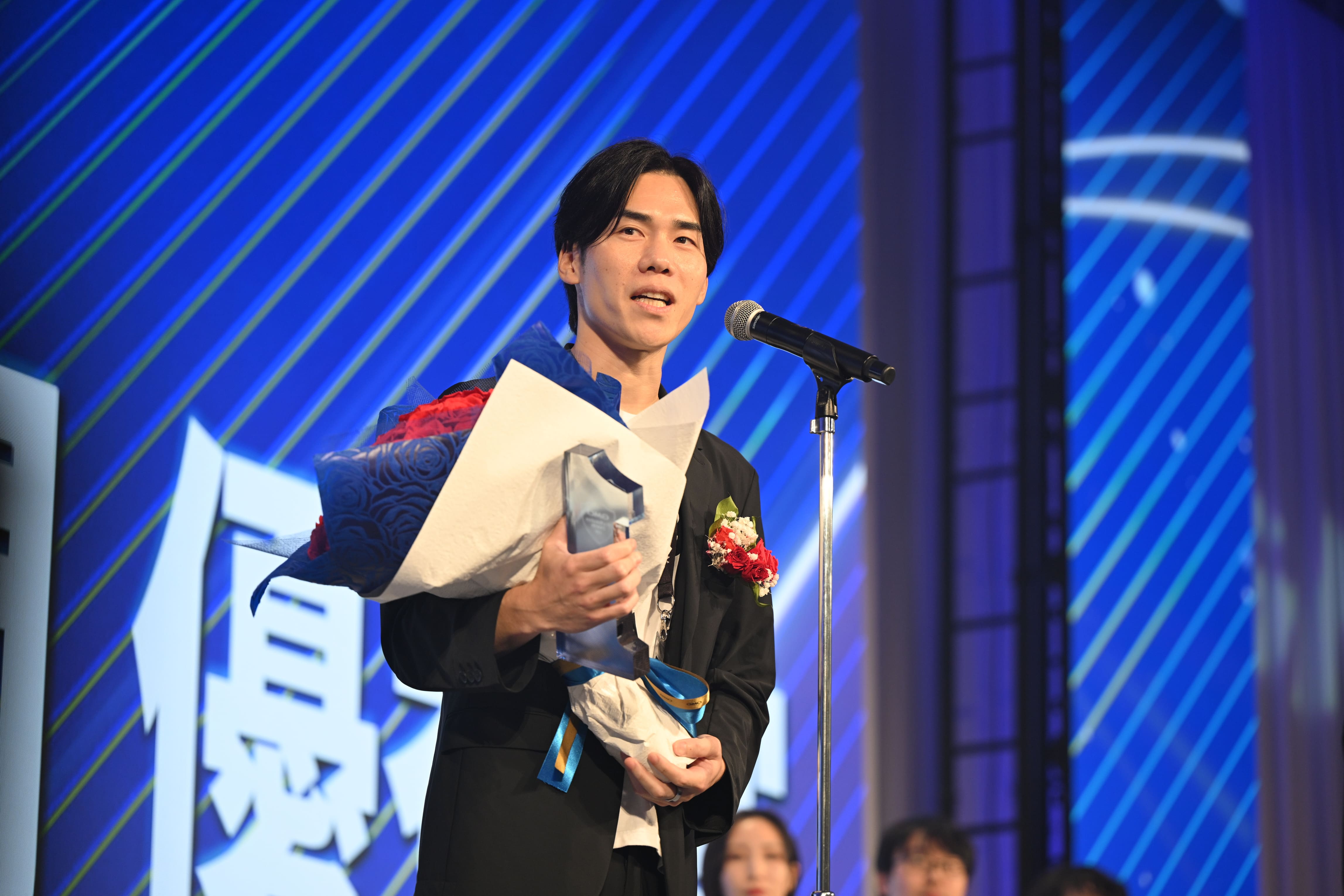

GMO AI&Robotics Awards 2025 表彰式

さて、ここからは初開催となる「GMO AI&Robotics Awards 2025」です。国内のAI・ロボティクス分野で革新的な研究開発や社会実装に挑戦し、大きな功績を収めた個人・団体が表彰されました。進行には、GMO AIRのヒューマノイドロボット「ひとみん」も登場し、会場を盛り上げました。

「特別賞」に選ばれたのは、東京大学の 河原塚 健人 氏と 松嶋 達也 氏です。学術的観点からAI・ロボティクス研究をリードし、基礎研究を社会実装へと橋渡ししてきた点が高く評価されました。

続いて「ロボティクス部門優秀賞」に選ばれたのはugo株式会社です。同社は警備・受付・点検といった業務を担うヒューマノイドロボット「ugo」を開発し、人手不足という社会課題に挑戦。実証実験を経て商用利用を実現した点が評価されました。

そして、「AI部門優秀賞」に選ばれたのはSakana AI株式会社です。日本発のAIスタートアップとして生成AIや大規模言語モデルの研究を進め、国際水準の技術成果を発信し続けてきた点が評価されました。

受賞者とプレゼンター、そしてひとみんがステージに並んだフォトセッションでは、会場全体が温かい拍手に包まれ、華やかな雰囲気の中で表彰式は締めくくられました。

革新的リーダーが見る、AI・ロボティクス活用の現在と未来

続いてはパネルディスカッション「革新的リーダーが見る、AI・ロボティクス活用の現在と未来」が行われました。登壇したのは、株式会社KADOKAWA 取締役 代表執行役社長CEO 夏野 剛 氏、筑波大学 准教授 落合 陽一 氏。モデレーターはGMOインターネットグループ グループ代表の 熊谷 正寿が務めました。

最初のテーマは「現在の業務でのAI・ロボティクス活用」です。

夏野氏は、「典型的なAI導入事例」として、人事部門の問い合わせ対応や議事録・社内データベースの活用方法などを紹介。また出版流通においては、ロボティクスを活用することで返本率を業界平均の40%から26%まで改善した取り組みも披露しました。

一方の落合氏は、現在開催中の大阪・関西万博パビリオンにおいてAIを映像や展示に幅広く利用することで、従来は数十人規模が必要だった作業を少人数で実現できたと説明。研究室でも実験の自動化や研究費申請の効率化にAIを導入していると話し、「AI活用はすでに日常に溶け込んでいる」と語りました。

また夏野氏は、プライベートな活用法として「炎上対策」を紹介。SNSで発言する前にChatGPTに相談し、「炎上しないか」を確認していると話します。異なる立場からの反論をシミュレーションしてもらいながら思考実験を繰り返すことで、思いがけない反応が得られるとのことです。

対する落合氏は、自身のDJやVJの体験を例に、「右手でDJ、左手でVJを同時に操作するとテキーラを飲みたい時に手が足りない。これをAIに任せたい」と笑いを誘います。「ただ、人間のDJは観客と一緒に跳ねて熱を共有できることが強み。音楽を完璧に流すだけが正解ではないのが面白いところだ。いつかステージ上で跳ねるロボットDJが登場すれば」と未来への期待を語りました。

最後に議論は、「日本の遅れと提言」にも及びました。

夏野氏は「政府の大型投資の欠如、VCの短期志向、大企業のリスク回避」という三つの課題を指摘し、資金を持つ大企業こそ挑戦するべきだと強調します。

落合氏は「2025〜26年はヒューマノイド元年になる」と展望。AIロボティクス産業は自動車産業を超える規模に成長し得ると予測し、「戦争利用ではなく、平和利用とクリエイティブ産業の掛け算こそが日本のチャンス」と語りました。

締めくくりとして夏野氏は「AIやロボティクスの導入を恐れる必要はない。むしろ人間より安全な社会を実現できる」と力強く発言。落合氏は「これからは“時間”こそが最大のリソースになる時代が来る。雑務を減らし、若い世代と共に面白い挑戦をしていきたい」と呼びかけました。

AI起業家が語る、未来ビジネス最前線

次のセッションは「AI起業家が語る、未来ビジネス最前線 —実業×AIが切り開く新しい社会—」と題してディスカッションが行われました。登壇したのは、株式会社Algomatic 代表取締役CEO 大野 峻典 氏、株式会社デジライズ 代表取締役CEO 茶圓 将裕 氏、モデレーターはMichikusa株式会社 代表取締役CEO 臼井 拓水 氏が務めました。

まず議論は「いま最も使っているAIツール」から始まりました。

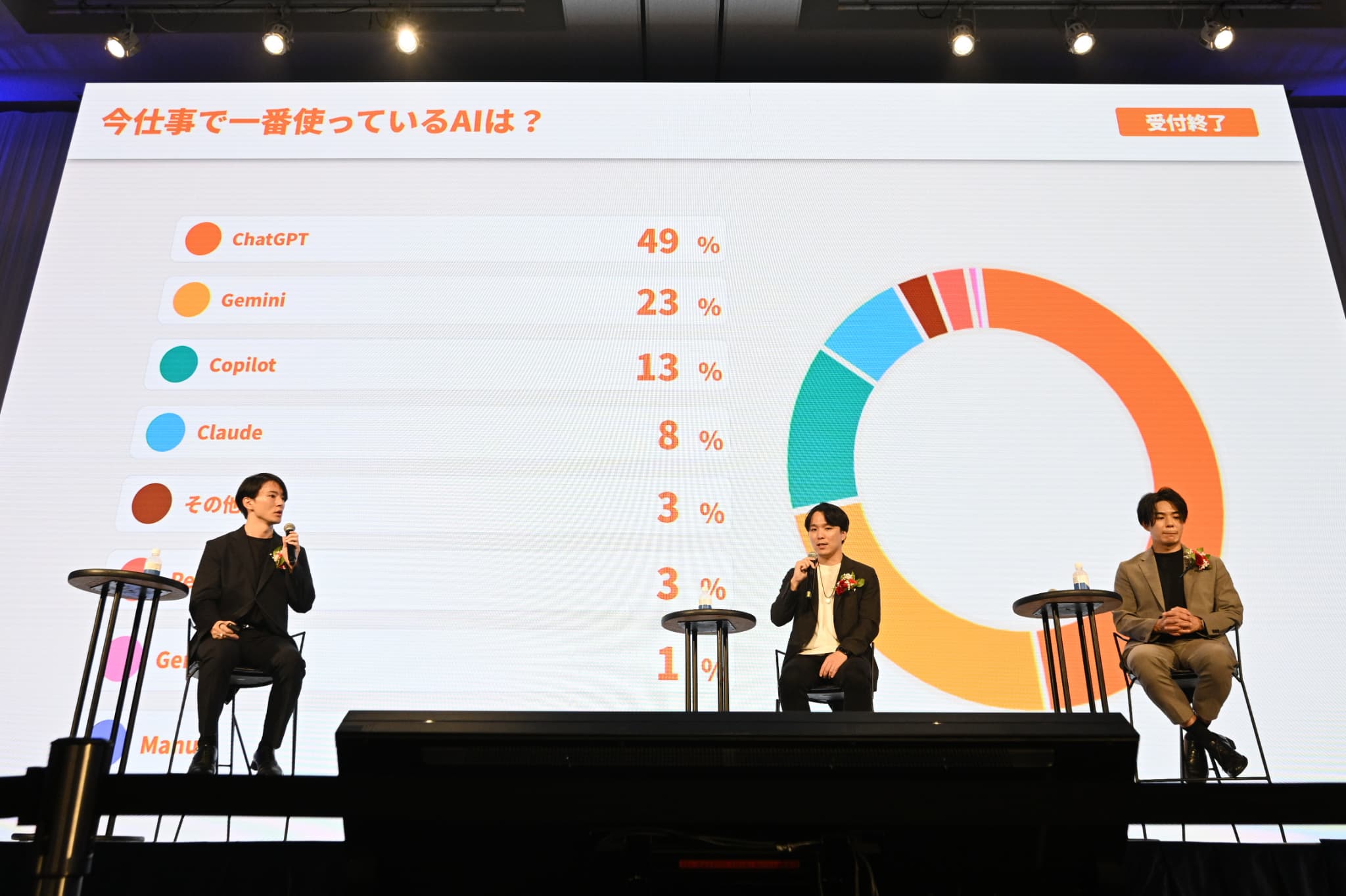

会場アンケートの結果ではChatGPTが過半数を占め、次いでGemini、Copilotが続きます。

大野氏は「自分もChatGPTを使うことが圧倒的に多い」と語り、1日60往復、1か月で2000回以上の会話を行っていると明かしました。新規事業の論点整理なども、いまはChatGPTで深掘りしているとのことです。

茶圓氏は自らを「Claude派」とし、日本語の自然さや資料の生成能力を高く評価。一方、モデレーターの臼井氏はアンケートで0%だった「Manus」を愛用していると話します。Uber Eatsの自動注文や起床・就寝を検知してSNSに自動で投稿するなど、ユニークな使い方に会場からは笑いが漏れました。

次のテーマは「注目しているAI技術」。茶圓氏は「MCP(Model Context Protocol)」を取り上げ、生成AIが外部アプリと連携してメール送信や資料提出まで一連の行動を担えるようになると説明したうえで、そのインパクトを説きました。

大野氏は「マルチモーダルとハードウェア」に注目。「音声や映像を自動で取り込みLLMに処理させるセンシングデバイスが普及すれば、ソフトを作る感覚で、軽やかにハードウェアアプリが開発できる時代になるのでは」と展望しました。

最後のテーマは「今後のAI業界での勝ち筋」。

大野氏は「完全自動化は想像以上に難しい。そこに固執しているとかえってインパクトが出せない可能性がある」と述べ、「今は、現場の人をエンパワーメントする方向性が重要」と話します。また具体例として翻訳AIを挙げ、「速さや安さだけでなく質を担保するには人間のチェックが不可欠。『人と共に動く前提』での設計が求められる」と語りました。

茶圓氏も同じ視点から、「あえての脱AI」を掲げます。「誰もがAIを使える時代だからこそ、差別化の源泉は人間力にある。『一緒に仕事をしたい』と思わせる気配りや、EQが重視される時代になるだろう」と指摘しました。

臼井氏も同様に、「知識を更新し続けること」「心身の健康を保つこと」「場を作れる人になること」の3つを提言。AI時代だからこそ、人と人をつなぎコミュニティをリードする役割の重要性を強調しました。

会場からは大きな拍手が送られ、AI起業家ならではのリアルな視点とユーモアにあふれるセッションとなりました。

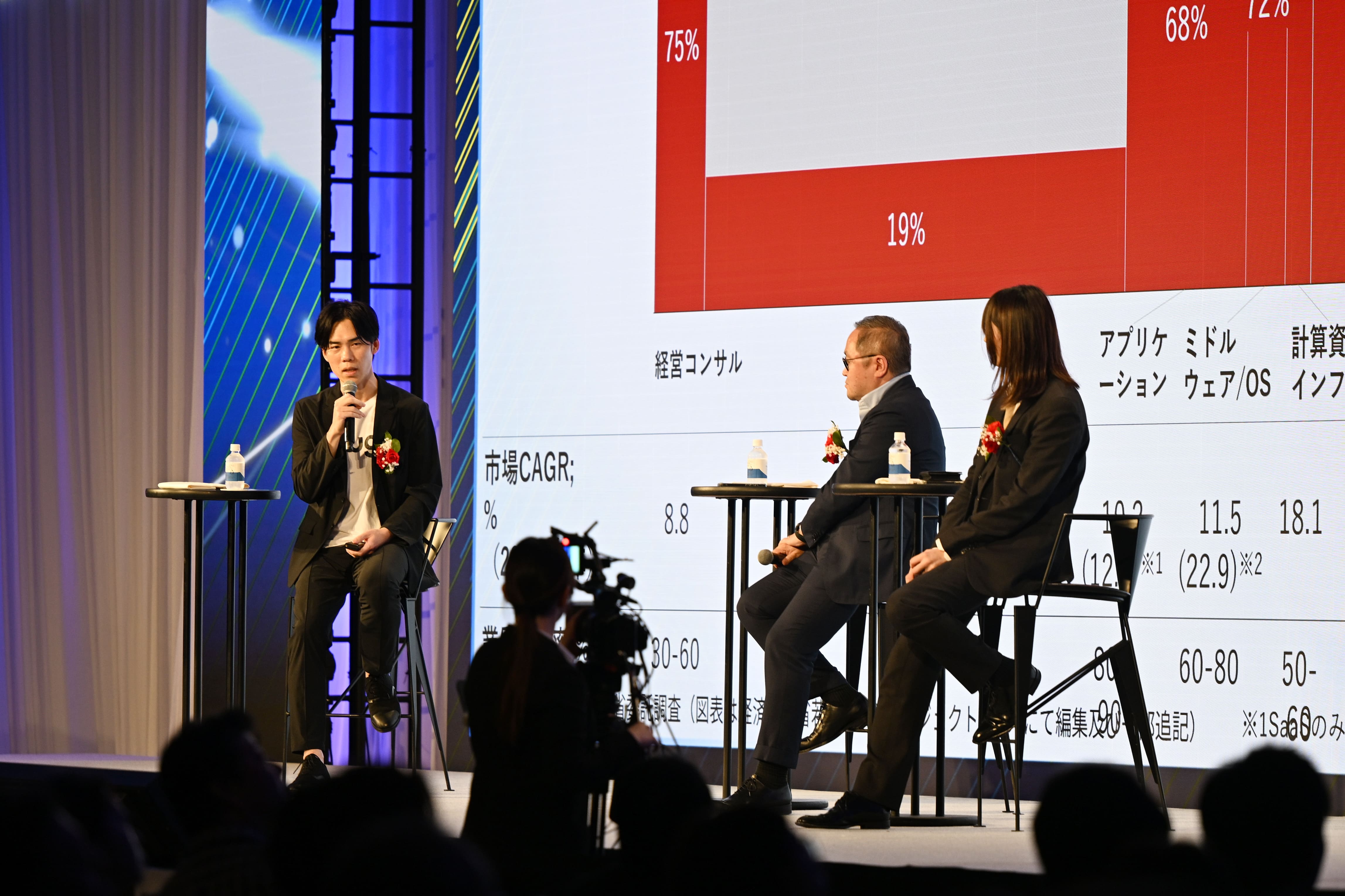

AIロボティクス:日本のRight-to-Winと市場戦略とは

最後のセッションは、「AIロボティクス:日本のRight-to-Winと市場戦略とは」。モデレーターはugo株式会社 代表取締役CEO 松井 健 氏、パネリストとしてNTTビジネスソリューションズ株式会社 バリューデザイン部・IoTビジネス担当部長 原 勲 氏、独立行政法人 情報処理推進機構 デジタルアーキテクチャ・デザインセンター(DADC)情報分析官 津田 通隆 氏が登壇し、産官学それぞれの立場から議論が交わされました。

冒頭ではまず、それぞれの取り組み紹介からスタート。モデレーターである松井氏がCEOを務めるugo株式会社では、人とロボットの融合を掲げ、ヒューマノイド型「ugo Pro」や小型点検ロボット「ugo mini」を開発し、警備・点検・案内といった分野で社会実装を進めていることを紹介しました。

原氏は、NTTグループの強みを「研究開発力」と位置づけます。国内6カ所、米国1カ所に研究拠点を持ち、約2300名の研究者が日々技術開発に取り組んでおり、AIの分野では、自社開発の大規模言語モデル「tsuzumi」を開発。エッジやオンプレ用途に最適化されており、自動運転やロボット制御との親和性が高いといいます。また、行動理解AIや多言語音声翻訳など、現場に直結する技術も研究中であることを紹介しました。

さらに、ロボット導入を支える仕組みとして「買ってすぐ使える」状態を実現するためのオンボーディング支援や安定運用のサービス開発を進めていると述べ、「地域課題の解決と全国規模での展開にNTTの役割がある」と語りました。

唯一、行政側の立場から参加した津田氏は「AIロボティクスにおいてもっとも重要な資源はデータ」と強調。世界のデータ総量約175ゼタバイトのうち6割が企業データであり、さらにその2割が製造業由来であると明かした上で、「日本は製造業データを豊富に持つ国。これをいかに戦略的にシェアリングし、産業競争力につなげるかが重要」と説きました。

また、現代社会は「データに飲み込まれる世界」であるとし、「SDx(Software Defined Everything)」と「AI革命」という二大潮流が産業構造を変えていると説明。自動車業界の例を引きながら「ソフトのためにハードを売る」ビジネスモデルが拡大していると語りました。

一方で日本の課題として「労働集約型モデルへの依存」と「国内市場への過剰適応」を挙げ、「Fit locally, Scale grobally(日本でモデルを作り、世界に展開する)戦略が必要」と提言しました。

議論は「日本のRight-to-Win」へと進みます。原氏は「日本はまだ業務別の『型』がない。まずは国内で型を作り、それを世界に広げるのが現実的」と語り、中小企業との協働でローカルモデルを構築する重要性を指摘しました。

津田氏は「日本はデバイスを握っている」点が強みになると強調。ロボットやハードウェアを起点にデータとサービスへ展開できる余地があるとしました。

松井氏も「日本は文化的な資産を生かすべき」と言及。アニメや漫画などロボット文化を発信してきた日本だからこそ、技術とカルチャーを融合した新たな価値創造が可能だと指摘しました。

ディスカッションの最後には「機能面だけでなく、親和性やコンテンツ性がロボット普及には不可欠」との声も上がり、社会実装の先に、人々に愛される存在としてのロボット像が見えるかどうかが重要であるとの展望が示されました。

まとめ

こうして熱気に包まれた第二部は、大盛況のうちに幕を閉じました。終了後のアフターパーティーでも、業界のトップランナーや関係者が一堂に会し、交流の輪が広がり大いに盛り上がりを見せました。

ますます存在感を高めるGMOインターネットグループの取り組みに、引き続きご期待ください。

ブログの著者欄

採用情報

関連記事

KEYWORD

CATEGORY

-

技術情報(564)

-

イベント(210)

-

カルチャー(54)

-

デザイン(57)

-

インターンシップ(2)

TAG

- "eVTOL"

- "Japan Drone"

- "ロボティクス"

- "空飛ぶクルマ"

- 5G

- Adam byGMO

- AdventCalender

- AGI

- AI

- AI 機械学習強化学習

- AIエージェント

- AI人財

- AMD

- APT攻撃

- AWX

- BIT VALLEY

- Blade

- blockchain

- Canva

- ChatGPT

- ChatGPT Team

- Claude Team

- cloudflare

- cloudnative

- CloudStack

- CM

- CNDO

- CNDT

- CODEBLUE

- CODEGYM Academy

- ConoHa

- ConoHa、Dify

- CS

- CSS

- CTF

- DC

- design

- Designship

- Desiner

- DeveloperExper

- DeveloperExpert

- DevRel

- DevSecOpsThon

- DiceCTF

- Dify

- DNS

- Docker

- DTF

- Excel

- Expert

- Experts

- Felo

- GitLab

- GMO AIR

- GMO AIロボティクス大会議&表彰式

- GMO DESIGN AWARD

- GMO Developers Day

- GMO Developers Night

- GMO Developers ブログ

- GMO Flatt Security

- GMO GPUクラウド

- GMO Hacking Night

- GMO kitaQ

- GMO SONIC

- GMOアドパートナーズ

- GMOアドマーケティング

- GMOイエラエ

- GMOインターネット

- GMOインターネットグループ

- GMOクラウド]

- GMOグローバルサイン

- GMOコネクト

- GMOサイバーセキュリティbyイエラエ

- GMOサイバーセキュリティ大会議

- GMOサイバーセキュリティ大会議&表彰式

- GMOソリューションパートナー

- GMOデジキッズ

- GMOブランドセキュリティ

- GMOペイメントゲートウェイ

- GMOペパボ

- GMOメディア

- GMOリサーチ

- GMO大会議

- Go

- GPU

- GPUクラウド

- GTB

- Hardning

- Harvester

- HCI

- INCYBER Forum

- iOS

- IoT

- ISUCON

- JapanDrone

- Java

- JJUG

- K8s

- Kaigi on Rails

- Kids VALLEY

- KidsVALLEY

- Linux

- LLM

- MCP

- MetaMask

- MySQL

- NFT

- NVIDIA

- NW構成図

- NW設定

- Ollama

- OpenStack

- Perl

- perplexity

- PHP

- PHPcon

- PHPerKaigi

- PHPカンファレンス

- Python

- QUIC

- Rancher

- RPA

- Ruby

- Selenium

- Slack

- Slack活用

- Spectrum Tokyo Meetup

- splunk

- SRE

- sshd

- SSL

- Terraform

- TLS

- TypeScript

- UI/UX

- vibe

- VLAN

- VS Code

- Webアプリケーション

- WEBディレクター

- XSS

- アドベントカレンダー

- イベントレポート

- インターンシップ

- インハウス

- オブジェクト指向

- オンボーディング

- お名前.com

- カルチャー

- クリエイター

- クリエイティブ

- コーディング

- コンテナ

- サイバーセキュリティ

- サマーインターン

- システム研修

- スクラム

- スペシャリスト

- セキュリティ

- ソフトウェアテスト

- チームビルディング

- デザイナー

- デザイン

- テスト

- ドローン

- ネットのセキュリティもGMO

- ネットワーク

- ビジネス職

- ヒューマノイド

- ヒューマノイドロボット

- フィジカルAI

- プログラミング教育

- ブロックチェーン

- ベイズ統計学

- マイクロサービス

- マルチプレイ

- ミドルウェア

- モバイル

- ゆめみらいワーク

- リモートワーク

- レンタルサーバー

- ロボット

- 京大ミートアップ

- 人材派遣

- 出展レポート

- 動画

- 協賛レポート

- 基礎

- 多拠点開発

- 大学授業

- 宮崎オフィス

- 展示会

- 広告

- 強化学習

- 形

- 応用

- 情報伝達

- 技育プロジェクト

- 技術広報

- 技術書典

- 採用

- 採用サイトリニューアル

- 採用活動

- 新卒

- 新卒研修

- 日本科学未来館

- 映像

- 映像クリエイター

- 暗号

- 業務効率化

- 業務時間削減

- 機械学習

- 決済

- 物理暗号

- 生成AI

- 色

- 視覚暗号

- 開発生産性

- 開発生産性向上

- 階層ベイズ

- 高機能暗号

PICKUP

-

【イベントレポート・後編】GMO Developers Day 2025 -Creators Night-|共創するデザイン組織と次世代クリエイターの可能性

デザイン

-

【イベントレポート・中編】GMO Developers Day 2025 -Creators Night-|変化に挑むクリエイターのキャリアと成長

デザイン

-

AI体験で地域をつなぐ──GMO hinata が挑むCSR活動最前線

技術情報

-

【イベントレポート・前編】GMO Developers Day 2025 -Creators Night-|AI時代の「クリエイティブ」を探る夜

デザイン

-

【イベントレポート】社内から未来を体験する-「ロボ触ろうぜ!」

技術情報

-

属人化×ガラパゴス化からの脱却:課金基盤改善プロジェクトの舞台裏

技術情報