目次

はじめに:文化は、導入するものではなく、育てていくもの

この記事は、複数のチームが関わる中規模〜大規模な開発組織で、DevSecOpsを推進しようとしている方々に向けて書いています。

横断チームのマネージャーとして、組織をまたいで文化を育てるという難易度の高いテーマに向き合ってきました。

DevSecOpsという言葉に初めて出会ったとき、定義や概念には納得感がありました。

でも、いざ現場に落とし込もうとすると、「で、うちのチームでは何から始めるべきなのか?」が見えてこない。

本や記事では「継続的な価値提供」「セキュリティのシフトレフト」などの美しいフレーズが並んでいます。

しかし、それをどう実現するか──現場と一緒に、泥臭く、迷いながら、どこまで進めるのか?

その答えは、自分たちで見つけるしかありませんでした。

この記事は、私たちがその中で見えてきたもの、失敗したこと、気づいたことを丁寧に綴った記録です。

1. DevSecOpsを手探りで始めた私たちの第一歩

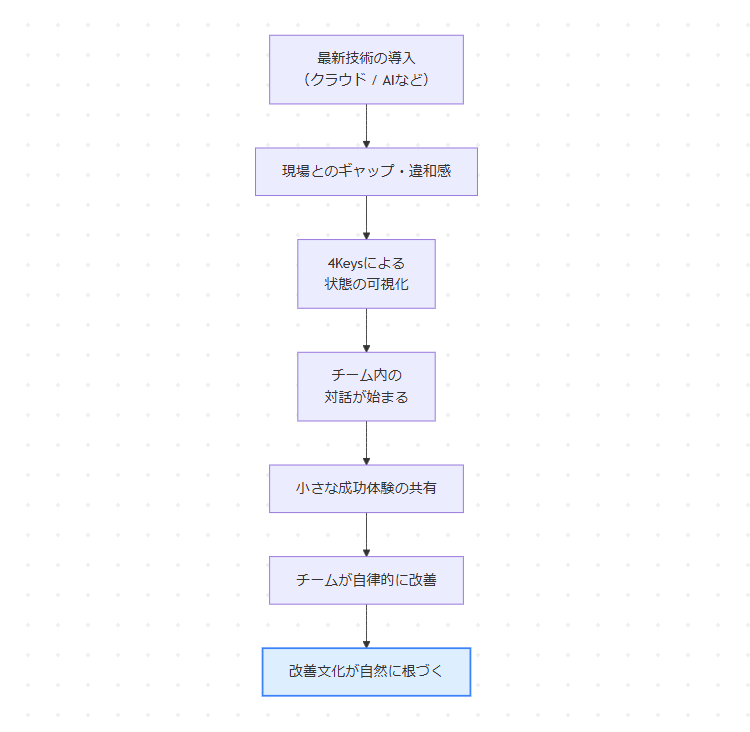

最初のきっかけは、クラウドやAIなどの新しい技術を取り入れてみることでした。

・GitHub Copilotによる補完体験

・CodeRabbitを活用したAIコードレビュー支援

・クラウドCI/CDの導入

・セキュリティチェックツールの連携

正直なところ、「とりあえず使ってみよう」というノリでした。

でもやってみると、自分たちのチームや組織に“合う・合わない”があることにすぐ気づきます。

例えば、AIレビューは便利だけど、出てくる指摘の意味が分からなければ信頼されません。

CI/CDも、パイプラインの構成が複雑すぎると定着しない。

つまり、“使える技術”と“文化として根づく技術”には距離があるということです。

🧭 図解:DevSecOps文化醸成のステップ

2. ツール導入と現場とのギャップ

技術を導入するだけでは文化は変わりません。

最初は、「便利そう」と感じてくれるチームもありました。

しかし、誤検知の多い静的解析や、ブラックボックスに見えるAIの指摘に戸惑い、“なぜやるのか”が見えなくなる瞬間が多くありました。

私たちはそこで、「まずは実感できる成功体験を届けよう」と考えました。

・Copilotが実際にバグを予防した例を共有する

・セキュリティチェックで見つけた課題を可視化して「よかった」と言える空気をつくる

・PR作成時に自動で走るCIを“当たり前”にする構成を用意する

文化は機能よりも「習慣」によって育ちます。

“気づいたら使っていた”が、“なぜか定着していた”に変わる。そんな状態を目指しました。

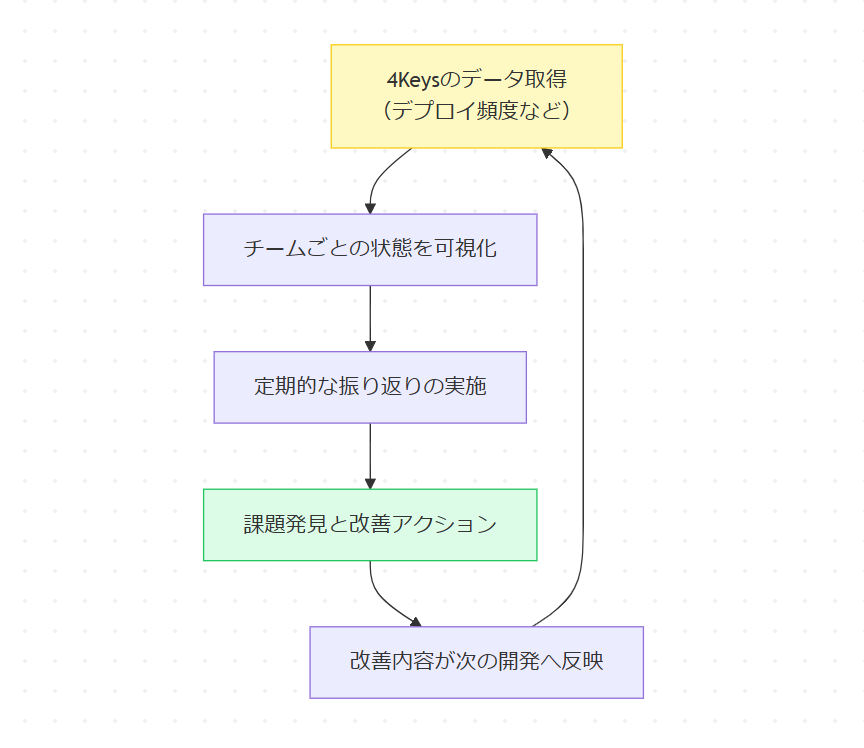

3. チームの状態を可視化する仕組みをつくった

定着し始めたツールや仕組みを次に活かすには、「今、どうなってるのか」を見えるようにする必要があります。

私たちは、4Keysをもとにした社内向けの可視化ツールを内製しました。

・チーム単位で数値を出す(可能な限り負担は軽く)

・数字を競わせるのではなく、「きっかけ」として使う

・状態を見て、対話し、課題があれば一緒に考える

このサイクルが、チームを“自分たちで変えていく”文化への入口になっていきました。

📊 図解:4Keys活用による改善サイクル

4. 改善を“自分ごと”にする文化づくり

改善を文化として根づかせるには、やらされ感をなくし、「自分たちで選んだ」感覚を持ってもらう必要があります。

そこで私たちが大切にしたのは以下の3つです:

1.目標はチームが自分たちで決めること

2.KPIではなく“会話”を中心に運用すること

3.改善アクションを称え合う空気をつくること

この3つを軸にすることで、改善は押し付けから、自発的な営みへと変化していきました。

改善そのものを“文化”と呼べる状態が少しずつ育ち始めたのです。

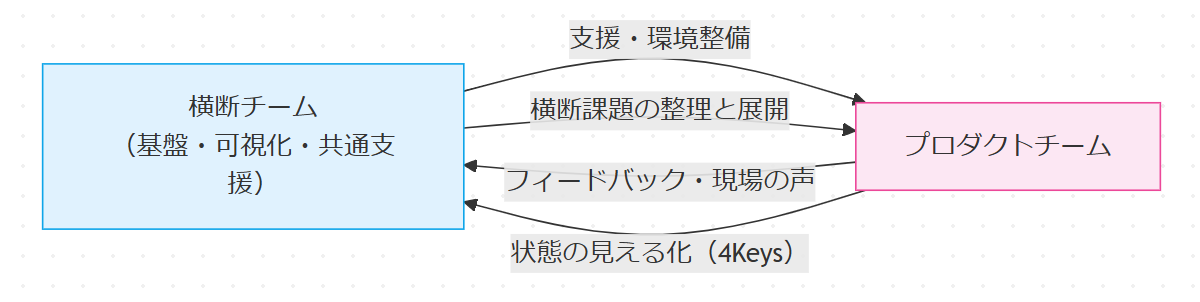

5. 一人では進めない。だから仲間と進む

横断チームのマネージャーとして、旗を振ることはできます。

でも、進めるのは現場のメンバーたちです。

そこで私たちは、各チームにセキュリティ担当や推進開発改善リーダーを置き、共に進める仲間を増やしました。

・成功事例は小さくても共有

・工夫や悩みを安心して話せる場づくり

・重複する課題は横断で引き取り、仕組み化して展開

文化は、一人の声では育ちません。

たくさんの「共感」から生まれる小さな行動の連鎖が、やがて“チームの空気”になります。

🤝 図解:横断チームとプロダクトチームの関係性

6. よくあるつまずきと、私たちの乗り越え方(FAQ)

| よくある悩み | 私たちのアプローチ |

|---|---|

| 何から始めれば? | 小さなテストや自動化から着手 |

| チームの温度差が大きい | 状態を可視化して対話を促進 |

| セキュリティ教育のハードル | 「ちょっと気にする」会話から始める |

7. そして今、文化を「つくる」フェーズへ

2024年は、土台を整え、仕組みを準備した年でした。

2025年は、いよいよ文化を“定着させていく年”です。

・ツールを“使う”から“使いこなす”へ

・チームが自律的に改善サイクルを回す状態へ

・各チームにあった形で、改善が“当たり前”になるように

一歩ずつ、着実に前へ進んでいます。

おわりに:まだ道の途中。でも、確かな手応えがある

DevSecOpsは、技術だけではありません。

それは、「価値を届ける力を、チームで育てる文化」だと思っています。

うまくいかないこともある。

迷うこともある。

でも、仲間と一緒に考え、小さくても前に進む。

👉 これからも、変化を楽しみながら、チームとともに文化を育てていきます。

この記事が届いてほしい人へ

この記事は、こんな方に届けばと思っています。

・DevSecOpsを導入しようとしているが、最初の一歩に悩んでいる方

・技術だけでなく、文化として根づかせたいと願っている方

・横断的な立場で、各チームをどう巻き込むかに悩んでいる方

あなたの悩みや迷いに、少しでも寄り添えたなら嬉しいです。

もし共感いただけたら、ぜひ社内やSNSでも共有してください。

ブログの著者欄

採用情報

関連記事

KEYWORD

CATEGORY

-

技術情報(564)

-

イベント(210)

-

カルチャー(54)

-

デザイン(56)

-

インターンシップ(2)

TAG

- "eVTOL"

- "Japan Drone"

- "ロボティクス"

- "空飛ぶクルマ"

- 5G

- Adam byGMO

- AdventCalender

- AGI

- AI

- AI 機械学習強化学習

- AIエージェント

- AI人財

- AMD

- APT攻撃

- AWX

- BIT VALLEY

- Blade

- blockchain

- Canva

- ChatGPT

- ChatGPT Team

- Claude Team

- cloudflare

- cloudnative

- CloudStack

- CM

- CNDO

- CNDT

- CODEBLUE

- CODEGYM Academy

- ConoHa

- ConoHa、Dify

- CS

- CSS

- CTF

- DC

- design

- Designship

- Desiner

- DeveloperExper

- DeveloperExpert

- DevRel

- DevSecOpsThon

- DiceCTF

- Dify

- DNS

- Docker

- DTF

- Excel

- Expert

- Experts

- Felo

- GitLab

- GMO AIR

- GMO AIロボティクス大会議&表彰式

- GMO DESIGN AWARD

- GMO Developers Day

- GMO Developers Night

- GMO Developers ブログ

- GMO Flatt Security

- GMO GPUクラウド

- GMO Hacking Night

- GMO kitaQ

- GMO SONIC

- GMOアドパートナーズ

- GMOアドマーケティング

- GMOイエラエ

- GMOインターネット

- GMOインターネットグループ

- GMOクラウド]

- GMOグローバルサイン

- GMOコネクト

- GMOサイバーセキュリティbyイエラエ

- GMOサイバーセキュリティ大会議

- GMOサイバーセキュリティ大会議&表彰式

- GMOソリューションパートナー

- GMOデジキッズ

- GMOブランドセキュリティ

- GMOペイメントゲートウェイ

- GMOペパボ

- GMOメディア

- GMOリサーチ

- GMO大会議

- Go

- GPU

- GPUクラウド

- GTB

- Hardning

- Harvester

- HCI

- INCYBER Forum

- iOS

- IoT

- ISUCON

- JapanDrone

- Java

- JJUG

- K8s

- Kaigi on Rails

- Kids VALLEY

- KidsVALLEY

- Linux

- LLM

- MCP

- MetaMask

- MySQL

- NFT

- NVIDIA

- NW構成図

- NW設定

- Ollama

- OpenStack

- Perl

- perplexity

- PHP

- PHPcon

- PHPerKaigi

- PHPカンファレンス

- Python

- QUIC

- Rancher

- RPA

- Ruby

- Selenium

- Slack

- Slack活用

- Spectrum Tokyo Meetup

- splunk

- SRE

- sshd

- SSL

- Terraform

- TLS

- TypeScript

- UI/UX

- vibe

- VLAN

- VS Code

- Webアプリケーション

- WEBディレクター

- XSS

- アドベントカレンダー

- イベントレポート

- インターンシップ

- インハウス

- オブジェクト指向

- オンボーディング

- お名前.com

- カルチャー

- クリエイター

- クリエイティブ

- コーディング

- コンテナ

- サイバーセキュリティ

- サマーインターン

- システム研修

- スクラム

- スペシャリスト

- セキュリティ

- ソフトウェアテスト

- チームビルディング

- デザイナー

- デザイン

- テスト

- ドローン

- ネットのセキュリティもGMO

- ネットワーク

- ビジネス職

- ヒューマノイド

- ヒューマノイドロボット

- フィジカルAI

- プログラミング教育

- ブロックチェーン

- ベイズ統計学

- マイクロサービス

- マルチプレイ

- ミドルウェア

- モバイル

- ゆめみらいワーク

- リモートワーク

- レンタルサーバー

- ロボット

- 京大ミートアップ

- 人材派遣

- 出展レポート

- 動画

- 協賛レポート

- 基礎

- 多拠点開発

- 大学授業

- 宮崎オフィス

- 展示会

- 広告

- 強化学習

- 形

- 応用

- 情報伝達

- 技育プロジェクト

- 技術広報

- 技術書典

- 採用

- 採用サイトリニューアル

- 採用活動

- 新卒

- 新卒研修

- 日本科学未来館

- 映像

- 映像クリエイター

- 暗号

- 業務効率化

- 業務時間削減

- 機械学習

- 決済

- 物理暗号

- 生成AI

- 色

- 視覚暗号

- 開発生産性

- 開発生産性向上

- 階層ベイズ

- 高機能暗号

PICKUP

-

【イベントレポート・中編】GMO Developers Day 2025 -Creators Night-|変化に挑むクリエイターのキャリアと成長

デザイン

-

AI体験で地域をつなぐ──GMO hinata が挑むCSR活動最前線

技術情報

-

【イベントレポート・前編】GMO Developers Day 2025 -Creators Night-|AI時代の「クリエイティブ」を探る夜

デザイン

-

【イベントレポート】社内から未来を体験する-「ロボ触ろうぜ!」

技術情報

-

属人化×ガラパゴス化からの脱却:課金基盤改善プロジェクトの舞台裏

技術情報

-

ConoHa VPSで作る BungeeCord+複数Minecraftサーバ構成入門

技術情報