2025年7月30日、渋谷にある株式会社ココナラ本社にて「生成AI活用のリアルを語る」技術イベントが開催されました。GMOインターネットグループからは、エキスパート2名が登壇し、それぞれ異なる立場から生成AIの導入・活用の現場知見を共有しました。

本記事では、当日の内容を技術広報視点で再構成し、「これから生成AI活用を推進したい」「PoCをどう進めるか迷っている」方々にとってのヒントをまとめます。

目次

イベント概要

- 開催日時:2025年7月30日(水)19:00-21:30

- 開催場所:株式会社ココナラ本社

- URL:https://coconala.connpass.com/event/359486/

- 参加費:無料

GMOインターネットグループの登壇者

GMOインターネットグループ エキスパート(Webアプリケーション開発)

2016年GMOアドマーケティング株式会社に入社。2025年にGMOインターネット株式会社に転籍。入社以降、広告配信サービスの開発を担当し、現在は開発に携わりながら開発チームや組織のマネジメントも担当。GMOインターネットグループを横断した技術同人誌の制作や技術ブログでの情報発信の活動を通して、グループの垣根を超えたアウトプットや社内コミュニティの醸成に取り組む。

GMOインターネットグループ エキスパート(データサイエンス)

2023年にGMO NIKKO株式会社へ新卒入社。2025年にGMOインターネット株式会社に転籍。入社後は、グループ横断プロジェクト「AIしあおうぜ!」のアドバイザーを務めるほか、広告効果予測プロジェクトや漫画解析AI、マーケティングミックスモデリング(MMM)、新規事業におけるデータサイエンス業務など、幅広い開発に携わる。専門は時系列解析や数理最適化。

趣味はバイク、釣り、ベースギターの演奏、料理。

開発組織における生成AI活用の舞台裏〜導入・推進・活用のリアル〜

組織単位で進める生成AI活用フェーズへ

かつて開発現場における生成AIの活用は、コード補完やスクリプト作成など、比較的補助的な用途にとどまっていました。 しかし、AIコーディングエージェントの登場によりエンジニアの働き方は大きく変化し、 「組織としてどのように取り入れ、浸透させていくか」が重要なテーマとなっています。 石丸さんの発表では、2023年にGitHub Copilot、CodeRabbitの導入が始まり、 2025年にはDevinのTeamプラン導入を皮切りに、現在は組織全体でAIコーディングエージェントや関連ツールの活用が進んでいることが語られました。

利用率と成果

- 活用率:90%(20名中18名)

- 毎日活用しているメンバー:約70%

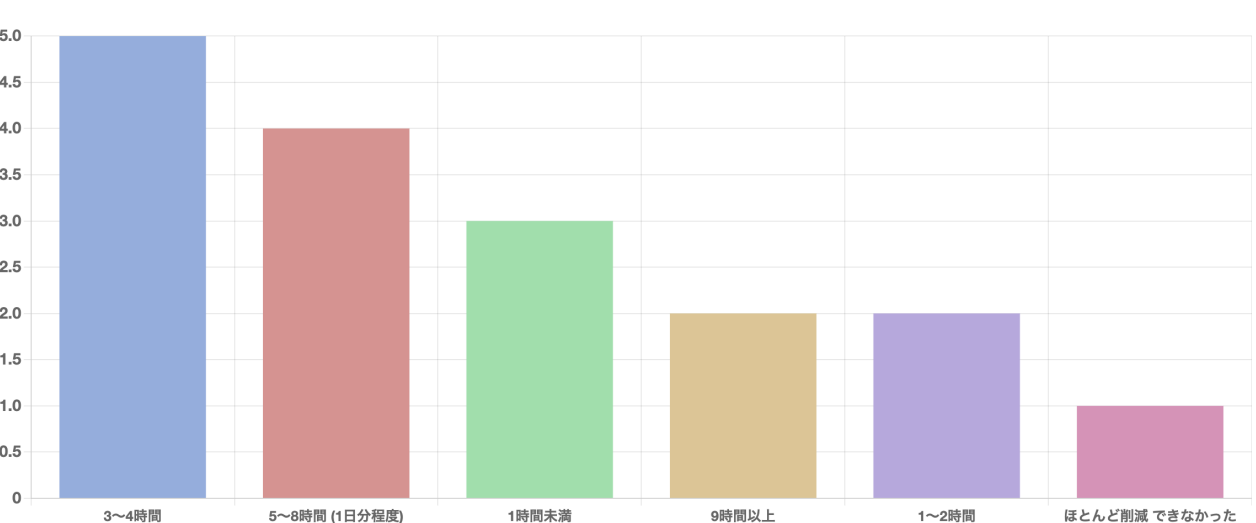

- 削減効果:76%が「週3時間以上の開発時間短縮」を実感

- 主な使用ツール:Devin/Claude Code/GitHub Copilot

AIコーディングツールの活用により、一週間あたりに削減できた時間は?

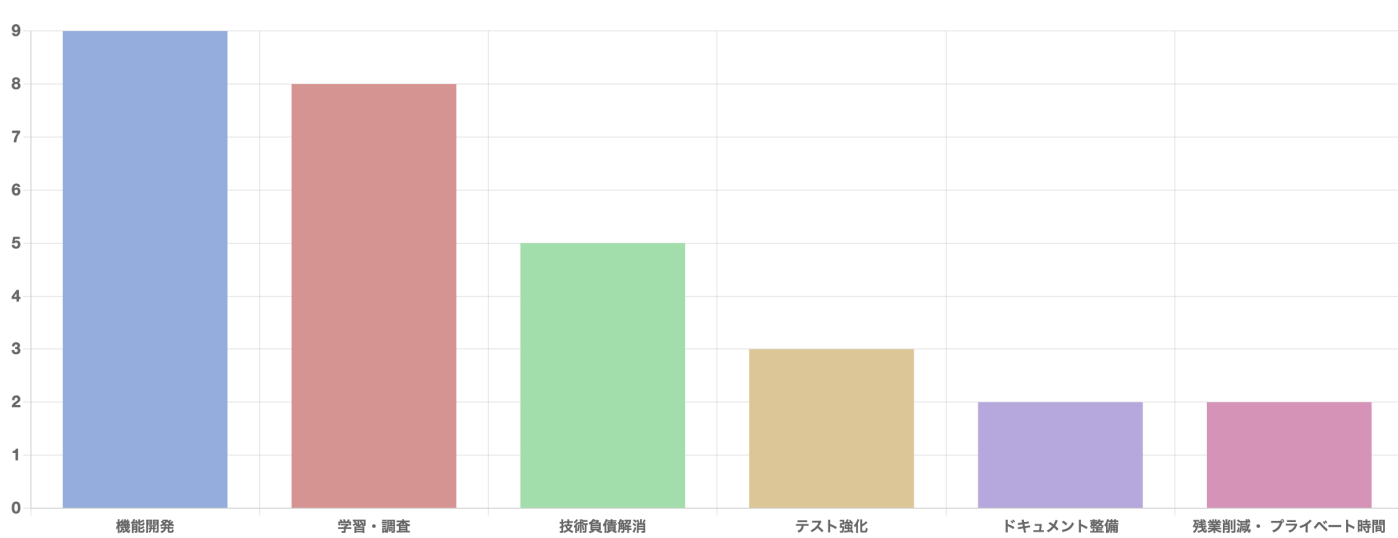

削減した時間の再配分先は?

削減された時間は、調査・検証や新機能開発に再配分されており、単なる時短効果にとどまらない好循環が生まれています。

推進を支える仕組みと文化

- GMO AIブースト支援金(コスト支援制度)

- GMO Genius / 虎の穴 (パートナーの継続的な学習機会の提供)

- 部署内ナレッジ共有会

GMOインターネットグループでは全社で生成AI活用を促進する仕組みが整備されています。

AIブースト支援金については、エンジニア以外の業種でも、業務に応じて自由に生成AIを選択・導入でき、パートナー1人あたり最大1万円を目安とし、「天秤AI biz byGMO」をはじめとした複数の生成AIサービスの利用費用をグループ各社が支援するものです。

そういった全社的な取り組みも相まって、経営層や非エンジニアの理解が得られやすいこともAI活用の推進・文化醸成の追い風になっていると石丸さんはいいます。

部署内ナレッジ共有においては、毎週の部署定例で持ち回りによるナレッジ共有会の開催しており、直近では Devinや Claude Code の業務活用事例を発信。ナレッジ共有専用の Slack Channelを作成し外部勉強会の情報や勉強会のレポート共有したり、各ツールのTipsを発信する取り組みを行っているそうです。

現場が感じている課題

- 情報キャッチアップの負荷(ツールの変化が早すぎる)

- AI出力の品質ばらつき(精度や整合性の不安)

- コードレビューの負担が増加

今後取り組みたいこと

効果測定/KPI

Four Keys や Pull Request数 などをベースとした生成AI活用による生産性向上の可視化と計測

利用促進

AIコーディングツール利用率100%に向けた情報発信やナレッジ共有の仕組み強化

セキュアで効率の良い環境整備

Vertex AI, Bedrockの活用

技術広報が見た!開発現場の生成AI活用のリアルまとめ

石丸さんの登壇では、「ツール導入」ではなく“文化と制度による定着”に向けた取り組みが印象的でした。支援制度、教育コンテンツ、情報共有チャネルなど、開発者が迷わず使える環境を整える動きが見え、エンジニアの自走を支える設計が根付いていました。

社内の生成AI活用を「組織にとって当たり前」にするには何が必要か。まだまだ利活用における組織課題は多くあれど、その問いに対する具体的なアクションとデータが語られたセッションでした。

機械学習エンジニアの生成AI活用法

前提知識:従来ソフトウェア vs 機械学習/生成AIの“品質”の違い

従来ソフトウェアの品質観点

- 仕様が明確に定義されている(例:API仕様書、画面設計書)

- 品質=「仕様どおりに動作しているか」

- 要件定義で目的に合っているかを事前に担保

機械学習・生成AIの品質観点

- 仕様(モデルの振る舞い)は“学習”から得られる

- 品質=「得られた振る舞いが、目的に対して妥当か」

- 「仕様どおりか」ではなく、「意図に沿っているか」が問われる

この違いを理解していないと、生成AIを評価する際に「バグがない=品質が高い」とか「他のモデルより複雑なタスクが解ける=品質が高い」という誤解をしやすくなります。 そこで杉浦さんは、AIでは「実装の正しさ」よりも「振る舞いの妥当性」をどう評価するかが鍵になると説いていました。

| 有効性 | 目的に合致しているか(例:分類精度) |

| 信頼性 | 同じ入力に対して常に同じ出力か |

| 安全性 | 危険な出力がないか(例:自動運転) |

| 公平性 | バイアスを含まないか(例:人事評価) |

| プライバシー | 個人情報の漏洩を起こさないか |

| セキュリティ | 外部攻撃に強いか |

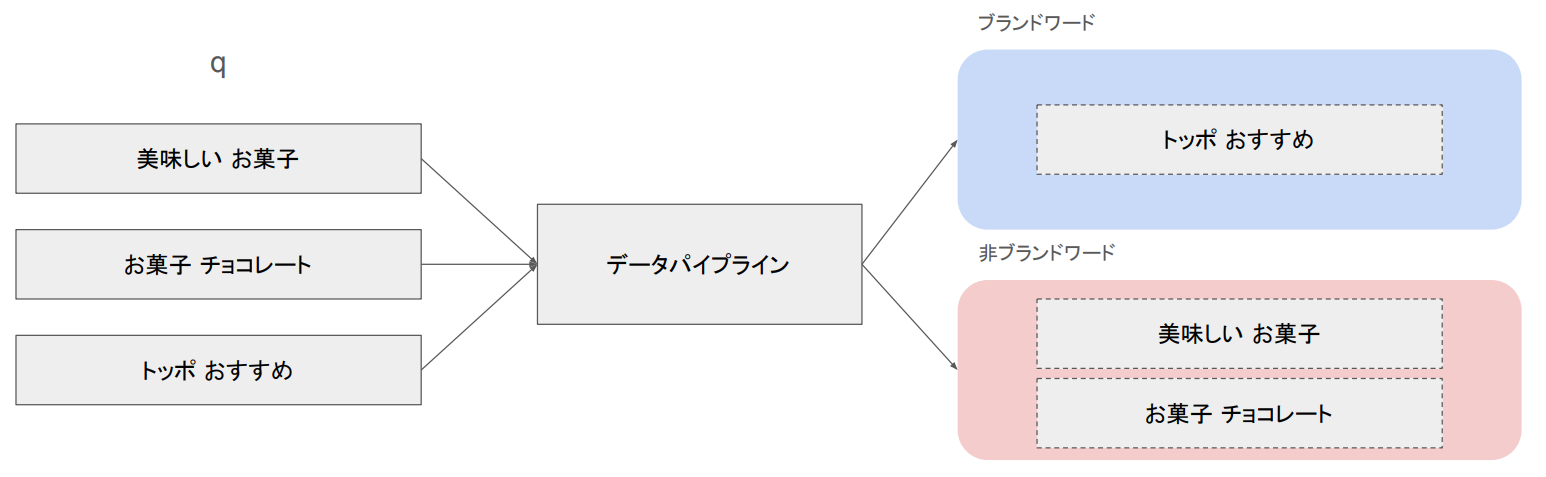

プロジェクト背景

- 目的:検索クエリから「ブランドワード」か「非ブランドワード」かを自動分類したい

- 処理量:バッチで50万件/日

- 技術構成:LLM(大規模言語モデル)+ルールベース(パターンマッチング)併用

品質設計ステップ

STEP1:品質項目の定義

品質を「有効性」と「信頼性」に分解

| 項目 | 定義 | 対象処理 |

| 有効性 | 精度が高く分類できていること/処理時間が実用レベルであること | 精度/推論時間 |

| 信頼性 | 同一入力に対して常に同じ出力を返すこと | 一貫性(Deterministic性) |

STEP2:評価指標の設計

各品質項目を定量的に測れる形に落とし込む

| 品質項目 | 評価指標 | 補足 |

| 有効性 | 再現率(Recall) | 実際に正である中で正と分類できた割合 |

| 有効性 | 適合率(Precision) | 正と分類された中で本当に正だった割合 |

| 有効性 | 推論時間(スループット) | 1件あたりの処理時間 |

| 信頼性 | 一貫性率(Consistency) | 同じ入力を複数回通したときに、常に同じ分類結果になる割合 |

STEP3:目標値の設定

目標値の設定にあたっては、PoC(概念実証)の結果や競合サービスの性能、業界全体でのベンチマーク値などを参考にし、「どれだけ実現できるか」よりも「ユーザーにとって妥当かどうか」という視点。

また、同じ再現率(Recall)を達成していたとしても、どのような誤分類が含まれていたかによって”分類の質”は異なるため、単なる数値だけではなく実際の判定内容の妥当性も加味して評価を行うこととする。

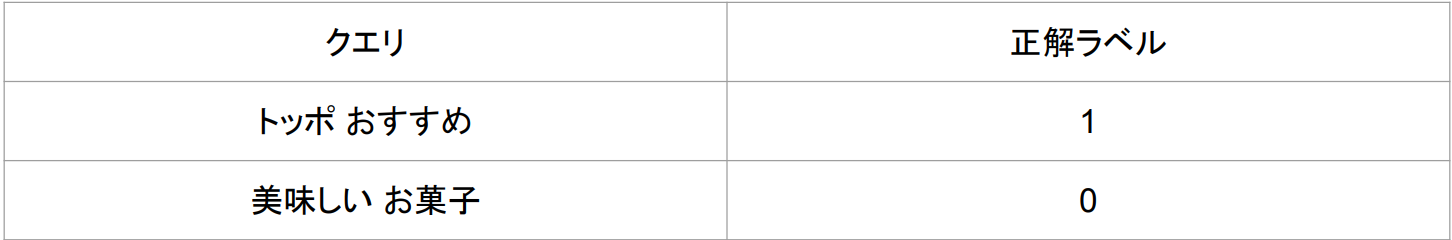

STEP4:検証データセットの作成

検証データセットは、実運用で想定される検索クエリを人力でラベリングして構築する。 理想的には実運用のケースを網羅することが望ましいが、コストとのトレードオフがあるため、重要なケースに絞って作成する。 ここで特に重要なのは、正解ラベルの定義を厳密化し、人間側の誤分類を混入させないことである。

STEP5:アーキテクチャ設計

本システムでは、「初回推論はLLM」「二回目以降はキャッシュ」 という方針で設計を行った。 ・初回のみLLMで推論し、結果をキャッシュ化 ・同じクエリに対しては再推論せず、常に同じ結果を返すことで一貫性を保証する。 ・高速マッチングの併用 ・一部のケースではルールベースのパターンマッチングを導入。これにより、LLMを回さずに即座に判定可能なケースを処理し、スループットを向上させた。 ・クエリとブランドワードDBの連携 ・新たに分類されたクエリはブランドワードDBに蓄積され、以後は再利用される仕組みを採用。これにより「再現率」と「処理効率」の両立を実現している。

実測結果

プロジェクトでは生成AIのチューニングを繰り返し、目標値を達成することができた。 ただし、検証用データセットでの結果であるため、本番環境では一定のばらつきが生じる点に留意が必要である。 無駄に調整を繰り返すことなく、効率的に改善を進められた点も重要な成果だった。

技術広報が見た!杉浦くんの設計哲学!

それはズバリ!

杉浦

「品質指標には“正解”はない。なぜその項目を選んだのか、なぜその目標値にしたのかを“説明できること”が重要」だ

とのことでした!プレゼンからは「精度の高いAIを作る」以上に、なぜこの評価軸なのか?説明責任をもって運用できる状態を目指すことこそが品質設計の本質であるということだと理解しました。

単なる技術的な指標設定にとどまらないという責任感ある杉浦くんの設計思想が垣間見えました!世に新たな価値を生み出すエンジニアのみなさんはかっこいいですね・・。

さいごに

今回のエキスパート2人のセッションは、生成AI活用を「導入して終わり」にせず、現場の制度設計・品質担保の視点から深く掘り下げた実践知の共有でした。

石丸さんが語った“文化と制度で定着させる”という視点。

杉浦さんが示した“説明責任を担保した設計”という思想。

どちらも「現場から生まれるAI活用のリアル」として、お越しいただいたみなさまの一助となっていましたら幸いです。

エキスパート活動について

今回登壇した石丸さん・杉浦さんを含め、GMOインターネットグループにはそれぞれの専門領域でグループひいては業界の技術・クリエイティブ力をけん引する使命を担った精鋭エキスパートが11名在籍しています。エキスパートの活動についても以下サイトで順次発信しておりますのでぜひご覧ください。

ブログの著者欄

採用情報

関連記事

KEYWORD

CATEGORY

-

技術情報(564)

-

イベント(210)

-

カルチャー(54)

-

デザイン(57)

-

インターンシップ(2)

TAG

- "eVTOL"

- "Japan Drone"

- "ロボティクス"

- "空飛ぶクルマ"

- 5G

- Adam byGMO

- AdventCalender

- AGI

- AI

- AI 機械学習強化学習

- AIエージェント

- AI人財

- AMD

- APT攻撃

- AWX

- BIT VALLEY

- Blade

- blockchain

- Canva

- ChatGPT

- ChatGPT Team

- Claude Team

- cloudflare

- cloudnative

- CloudStack

- CM

- CNDO

- CNDT

- CODEBLUE

- CODEGYM Academy

- ConoHa

- ConoHa、Dify

- CS

- CSS

- CTF

- DC

- design

- Designship

- Desiner

- DeveloperExper

- DeveloperExpert

- DevRel

- DevSecOpsThon

- DiceCTF

- Dify

- DNS

- Docker

- DTF

- Excel

- Expert

- Experts

- Felo

- GitLab

- GMO AIR

- GMO AIロボティクス大会議&表彰式

- GMO DESIGN AWARD

- GMO Developers Day

- GMO Developers Night

- GMO Developers ブログ

- GMO Flatt Security

- GMO GPUクラウド

- GMO Hacking Night

- GMO kitaQ

- GMO SONIC

- GMOアドパートナーズ

- GMOアドマーケティング

- GMOイエラエ

- GMOインターネット

- GMOインターネットグループ

- GMOクラウド]

- GMOグローバルサイン

- GMOコネクト

- GMOサイバーセキュリティbyイエラエ

- GMOサイバーセキュリティ大会議

- GMOサイバーセキュリティ大会議&表彰式

- GMOソリューションパートナー

- GMOデジキッズ

- GMOブランドセキュリティ

- GMOペイメントゲートウェイ

- GMOペパボ

- GMOメディア

- GMOリサーチ

- GMO大会議

- Go

- GPU

- GPUクラウド

- GTB

- Hardning

- Harvester

- HCI

- INCYBER Forum

- iOS

- IoT

- ISUCON

- JapanDrone

- Java

- JJUG

- K8s

- Kaigi on Rails

- Kids VALLEY

- KidsVALLEY

- Linux

- LLM

- MCP

- MetaMask

- MySQL

- NFT

- NVIDIA

- NW構成図

- NW設定

- Ollama

- OpenStack

- Perl

- perplexity

- PHP

- PHPcon

- PHPerKaigi

- PHPカンファレンス

- Python

- QUIC

- Rancher

- RPA

- Ruby

- Selenium

- Slack

- Slack活用

- Spectrum Tokyo Meetup

- splunk

- SRE

- sshd

- SSL

- Terraform

- TLS

- TypeScript

- UI/UX

- vibe

- VLAN

- VS Code

- Webアプリケーション

- WEBディレクター

- XSS

- アドベントカレンダー

- イベントレポート

- インターンシップ

- インハウス

- オブジェクト指向

- オンボーディング

- お名前.com

- カルチャー

- クリエイター

- クリエイティブ

- コーディング

- コンテナ

- サイバーセキュリティ

- サマーインターン

- システム研修

- スクラム

- スペシャリスト

- セキュリティ

- ソフトウェアテスト

- チームビルディング

- デザイナー

- デザイン

- テスト

- ドローン

- ネットのセキュリティもGMO

- ネットワーク

- ビジネス職

- ヒューマノイド

- ヒューマノイドロボット

- フィジカルAI

- プログラミング教育

- ブロックチェーン

- ベイズ統計学

- マイクロサービス

- マルチプレイ

- ミドルウェア

- モバイル

- ゆめみらいワーク

- リモートワーク

- レンタルサーバー

- ロボット

- 京大ミートアップ

- 人材派遣

- 出展レポート

- 動画

- 協賛レポート

- 基礎

- 多拠点開発

- 大学授業

- 宮崎オフィス

- 展示会

- 広告

- 強化学習

- 形

- 応用

- 情報伝達

- 技育プロジェクト

- 技術広報

- 技術書典

- 採用

- 採用サイトリニューアル

- 採用活動

- 新卒

- 新卒研修

- 日本科学未来館

- 映像

- 映像クリエイター

- 暗号

- 業務効率化

- 業務時間削減

- 機械学習

- 決済

- 物理暗号

- 生成AI

- 色

- 視覚暗号

- 開発生産性

- 開発生産性向上

- 階層ベイズ

- 高機能暗号

PICKUP

-

【イベントレポート・後編】GMO Developers Day 2025 -Creators Night-|共創するデザイン組織と次世代クリエイターの可能性

デザイン

-

【イベントレポート・中編】GMO Developers Day 2025 -Creators Night-|変化に挑むクリエイターのキャリアと成長

デザイン

-

AI体験で地域をつなぐ──GMO hinata が挑むCSR活動最前線

技術情報

-

【イベントレポート・前編】GMO Developers Day 2025 -Creators Night-|AI時代の「クリエイティブ」を探る夜

デザイン

-

【イベントレポート】社内から未来を体験する-「ロボ触ろうぜ!」

技術情報

-

属人化×ガラパゴス化からの脱却:課金基盤改善プロジェクトの舞台裏

技術情報