こんにちは。新里です。

Apple Vision Proが出てから少し時間が経ちました。円安で50万円以上もする端末で、発売当初は話題になってニュース・SNSはApple Vision Proで溢れていました。それから、毎週のように出てくるAIのニュースに圧倒される毎日ですが、Vision Proは現状最高性能のHMD(head mount display)である事には変わりありません。ふと忘れてしまいになりそうですが、Vision Proや僕が過去に購入したデバイスについて書こうと思います。

目次

Vision Pro

Apple Vision Proがグループで使えるものが3台あります。技術者に限らず、誰でも使えるようになっています。もちろん、技適未取得機器を用いた実験等の特例制度を申請した端末ですね。

グループでは7400名以上もスタッフがいるので、一度に全員というのも難しいですが、時間がある人は使ってみた方が良いかなーと個人的に思っていたりです。

ちなみに、個人的に持っているMeta3、Oculus Rift Development Kit DK2(どうやら僕が買ったらしいけど、覚えていない…)と並べて、DK2から10年と思うと歴史を感じます。まだ黎明期のDK2の頃から既に、LEAP Motionを搭載したりDepth Sensor Cameraを一緒に使ったアプリは出ていたりしました。

CPU/バッテリー/カメラを搭載して、単一の機器として進化してきましたね。

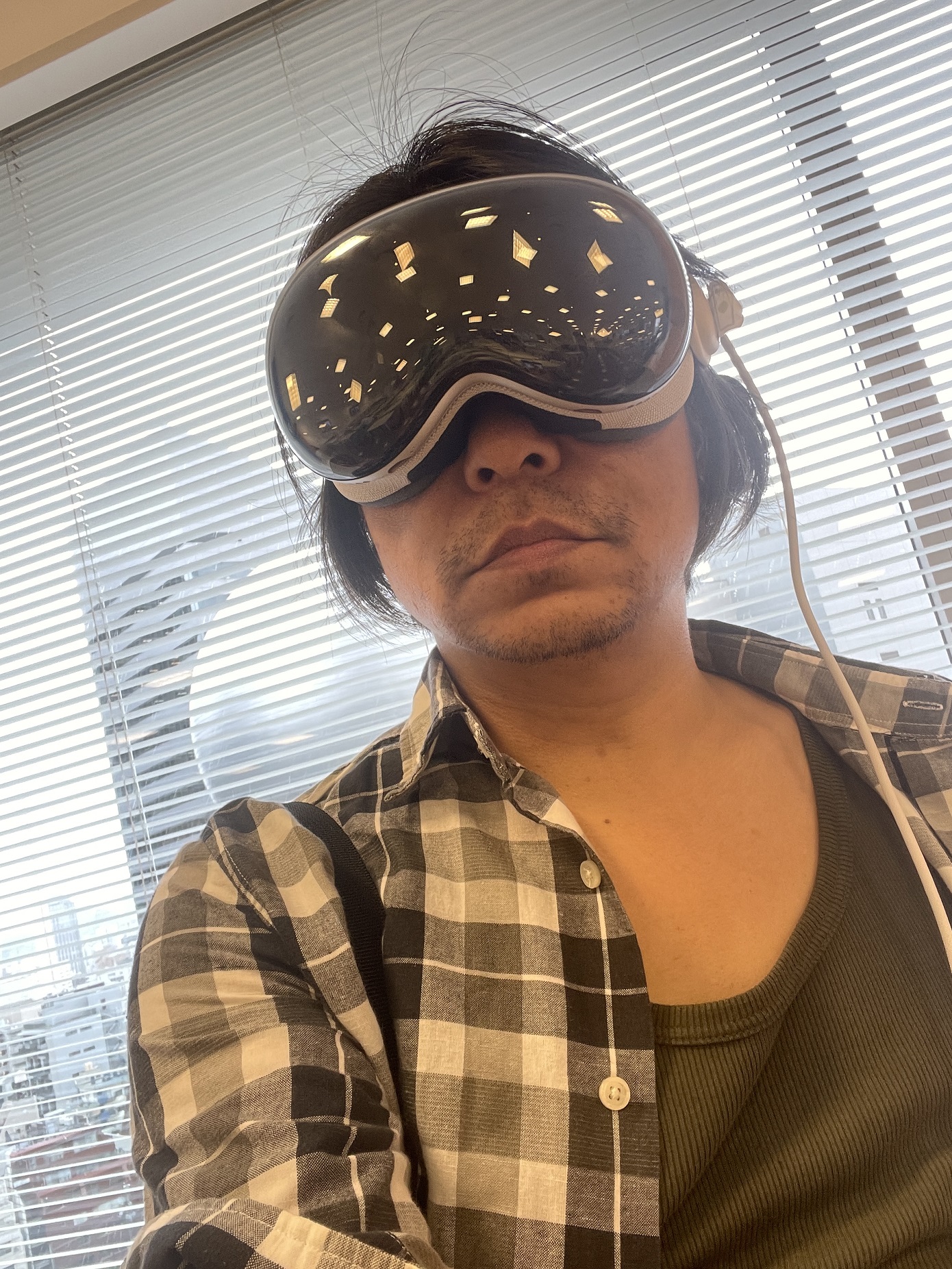

外から見ると外界が遮断されてHMDをつけている本人からは何も見えていないようだが、外向きにカメラが付いていてパススルー(カメラの映像を通して)で外は見えている。見た目はスキーのゴーグルそのものといった感じもする。

Meta3とVision Proの装着感

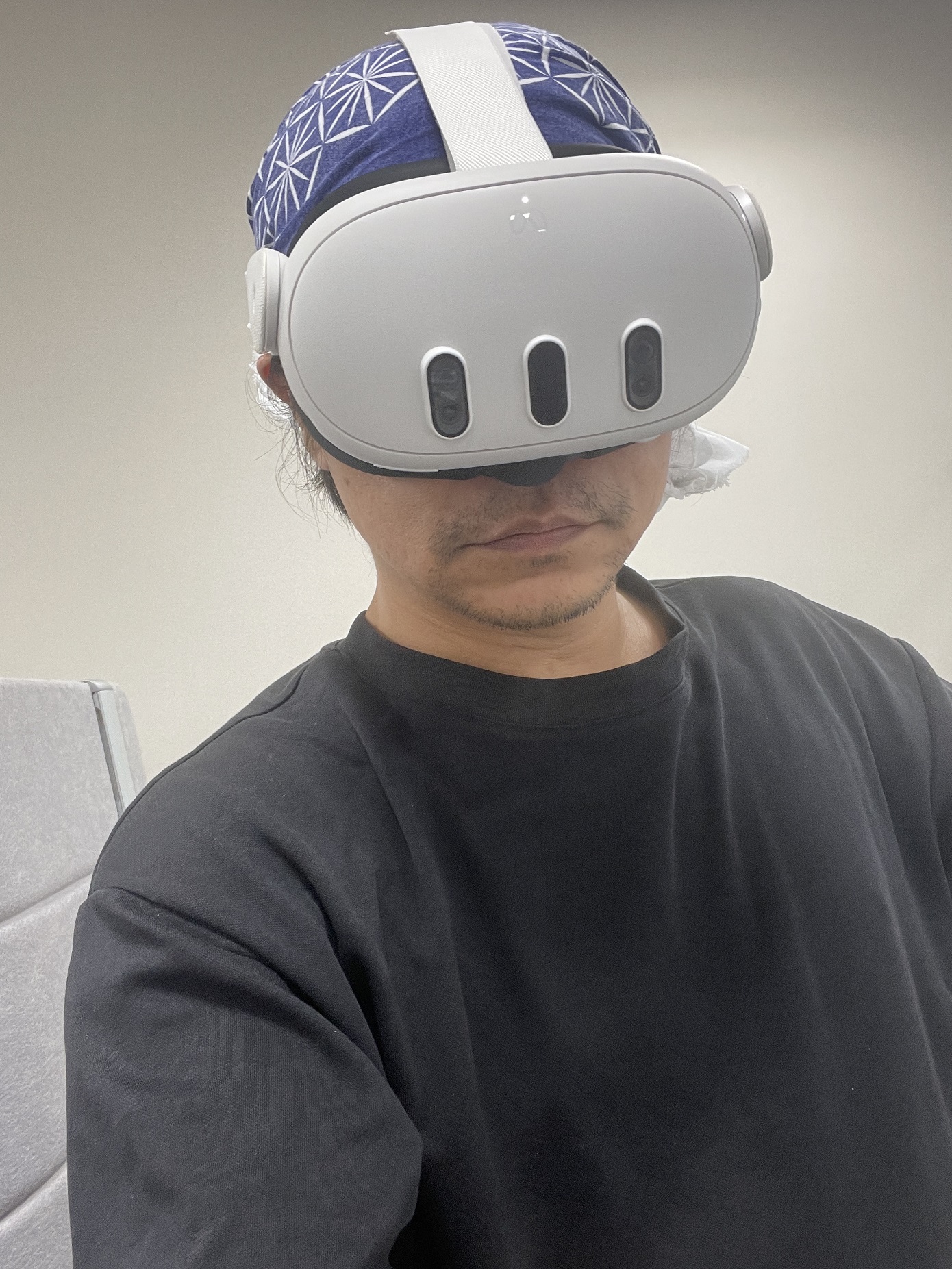

普段、Meta3では手ぬぐいをして装着している。これは髪でヘッドストラップが滑って安定しないため、手ぬぐいが個人的にはベストだ。Vision Proは装着感が強いものの、髪で滑ることが無いので安定している。

FBのMeta3と比べるとパススルー・見える画像は圧倒的にVirion Proの方が良い。これは多くの記事・レビューとして出ている通りである。ただし、視覚の代わりになるほどの解像度は無いと感じている。例えば、Vision Proを装着しながら横を向いたりすると、焦点・映像が確実にぼやける。ほんの数msec程度と感じているが、裸眼と比べてしまうと違和感がやはりある。

最後にハンド・フィンガートラッキングの精度も圧倒的にVision Proの方が良い。これは比較にならないほど、Vision Proの方が良いといえる。

個人的に持っているDepth Sensor Camera

HMDやスマホに搭載されているカメラで距離・点群を生成するというのは、コンピュータに現実世界の物体・距離・形状を数値として理解させるために必要な機能になる。

モバイル端末にこのような距離を計測できるような複数のカメラ・機能が搭載されるようになるまで、多くのカメラを買っては検証・動作確認をしてきたことを思い出して、手持ちのカメラを並べてみた。

・XBOX Kinext 360 (白・黒)

・Xtion Pro Live

・Kinect for Windows (ゼブラ/ノーマル)

・Azure Kinect

・Creative Senze 3D

・Depth Sense DS325

・Intel Real Sense F200

・Intel Real Sense R200

・Intel Real Sense SR300

・Intel Real Sense D435

・LEAP Motion

・OAK-D-LITE

これでも少ない方だと思っている。この数倍、更に持っている方とかも居るでしょう。これらのセンサーとHMDがどう関係あるか?というと…

これは2012年ごろにやったもので、透過スマートグラス・Xtion Pro Live・NeuroSky(脳波センサ)をPandaboard(Ubuntu/Android)で処理、仮想空間上のアイテムを現実空間のロボットをスマートグラス越しに制御して獲得するというAR(augmented reality) Treasure Hunting Game である。

現在では一つの端末に多くのセンサー・カメラが搭載されて、スタンドアロンで動作させることが可能なほど進化をしたが、10数年前はモバイルで動作させるにはこれくらいの装備が必要だった。

僕自身は普段は裸眼で視力矯正は必要としていない。眼鏡・HMDのような物を装着しないと見れない世界というのは、電脳コイルでも見たような世界観でもある。この、リアルと仮想の融合というのは、視覚だけではなく、五感も含めて、どこまで技術的な先が出てくるのか?楽しみな領域でもある。

ブログの著者欄

採用情報

関連記事

KEYWORD

CATEGORY

-

技術情報(564)

-

イベント(210)

-

カルチャー(54)

-

デザイン(55)

-

インターンシップ(2)

TAG

- "eVTOL"

- "Japan Drone"

- "ロボティクス"

- "空飛ぶクルマ"

- 5G

- Adam byGMO

- AdventCalender

- AGI

- AI

- AI 機械学習強化学習

- AIエージェント

- AI人財

- AMD

- APT攻撃

- AWX

- BIT VALLEY

- Blade

- blockchain

- Canva

- ChatGPT

- ChatGPT Team

- Claude Team

- cloudflare

- cloudnative

- CloudStack

- CM

- CNDO

- CNDT

- CODEBLUE

- CODEGYM Academy

- ConoHa

- ConoHa、Dify

- CS

- CSS

- CTF

- DC

- design

- Designship

- Desiner

- DeveloperExper

- DeveloperExpert

- DevRel

- DevSecOpsThon

- DiceCTF

- Dify

- DNS

- Docker

- DTF

- Excel

- Expert

- Experts

- Felo

- GitLab

- GMO AIR

- GMO AIロボティクス大会議&表彰式

- GMO DESIGN AWARD

- GMO Developers Day

- GMO Developers Night

- GMO Developers ブログ

- GMO Flatt Security

- GMO GPUクラウド

- GMO Hacking Night

- GMO kitaQ

- GMO SONIC

- GMOアドパートナーズ

- GMOアドマーケティング

- GMOイエラエ

- GMOインターネット

- GMOインターネットグループ

- GMOクラウド]

- GMOグローバルサイン

- GMOコネクト

- GMOサイバーセキュリティbyイエラエ

- GMOサイバーセキュリティ大会議

- GMOサイバーセキュリティ大会議&表彰式

- GMOソリューションパートナー

- GMOデジキッズ

- GMOブランドセキュリティ

- GMOペイメントゲートウェイ

- GMOペパボ

- GMOメディア

- GMOリサーチ

- GMO大会議

- Go

- GPU

- GPUクラウド

- GTB

- Hardning

- Harvester

- HCI

- INCYBER Forum

- iOS

- IoT

- ISUCON

- JapanDrone

- Java

- JJUG

- K8s

- Kaigi on Rails

- Kids VALLEY

- KidsVALLEY

- Linux

- LLM

- MCP

- MetaMask

- MySQL

- NFT

- NVIDIA

- NW構成図

- NW設定

- Ollama

- OpenStack

- Perl

- perplexity

- PHP

- PHPcon

- PHPerKaigi

- PHPカンファレンス

- Python

- QUIC

- Rancher

- RPA

- Ruby

- Selenium

- Slack

- Slack活用

- Spectrum Tokyo Meetup

- splunk

- SRE

- sshd

- SSL

- Terraform

- TLS

- TypeScript

- UI/UX

- vibe

- VLAN

- VS Code

- Webアプリケーション

- WEBディレクター

- XSS

- アドベントカレンダー

- イベントレポート

- インターンシップ

- インハウス

- オブジェクト指向

- オンボーディング

- お名前.com

- カルチャー

- クリエイター

- クリエイティブ

- コーディング

- コンテナ

- サイバーセキュリティ

- サマーインターン

- システム研修

- スクラム

- スペシャリスト

- セキュリティ

- ソフトウェアテスト

- チームビルディング

- デザイナー

- デザイン

- テスト

- ドローン

- ネットのセキュリティもGMO

- ネットワーク

- ビジネス職

- ヒューマノイド

- ヒューマノイドロボット

- フィジカルAI

- プログラミング教育

- ブロックチェーン

- ベイズ統計学

- マイクロサービス

- マルチプレイ

- ミドルウェア

- モバイル

- ゆめみらいワーク

- リモートワーク

- レンタルサーバー

- ロボット

- 京大ミートアップ

- 人材派遣

- 出展レポート

- 動画

- 協賛レポート

- 基礎

- 多拠点開発

- 大学授業

- 宮崎オフィス

- 展示会

- 広告

- 強化学習

- 形

- 応用

- 情報伝達

- 技育プロジェクト

- 技術広報

- 技術書典

- 採用

- 採用サイトリニューアル

- 採用活動

- 新卒

- 新卒研修

- 日本科学未来館

- 映像

- 映像クリエイター

- 暗号

- 業務効率化

- 業務時間削減

- 機械学習

- 決済

- 物理暗号

- 生成AI

- 色

- 視覚暗号

- 開発生産性

- 開発生産性向上

- 階層ベイズ

- 高機能暗号

PICKUP