技術研究チームの活動の一環で、スクラムを体験するワークショップを開催しました。

本シリーズではそれらの実施方法や様子をお届けします。

第4回のテーマは紙飛行機を使ったスクラムワークショップです。

目次

シリーズ一覧

▻Vol.04_イマココ

はじめに

みなさんこんにちは。成瀬(@nrslib)です。

今回も前回と同様、レゴやマインクラフトを使った重厚なワークショップの前に行った、パイロット的なスクラムワークショップをご紹介します。ワークショップは2020年11月に実施したものです。

このワークショップで取り扱う題材は「紙飛行機」です。

本格的なスクラムワークショップをするために必要なこと

スクラムを実践するにあたって、その全貌を把握しておくことはオンボーディングのスムーズさに寄与します。

全貌を体験しながら実感に落とし込むのにワークショップはうってつけです。

そこでワークショップを企画するのは自然な流れですが、どういったワークショップを実施するかを考えなくてはいけません。

スクラムのワークショップはおおきくふたつのワークショップに分けられます。

半日や1日といった長いスパンで行う本格的なワークショップと、1・2時間程度で終わる簡易的なワークショップです。

スクラムを実感に落とし込むためには、長いスパンで行う本格的なワークショップを実施すべきです。

そこでいきなり本格的なワークショップを実施しようとすると、うまくいかない可能性があります。

なぜなら本格的なワークショップを実践するためにもある程度の知識が必要だからです。

そこで簡易的なワークショップの出番です。

スクラムのワークショップは簡易的なものとはいえ、スクラムの重要な要素を部分的にカバーしています。

参加者全員が何もわからない状態で本格的なワークショップを行うよりも、ある程度前知識として知っている部分がある状態のほうがスムーズにいくのは想像に難くありません。

今回は本格的なスクラムワークショップの前に実施した、簡易的なスクラムワークショップの紹介です。

気になるワークショップの題材は……

紙飛行機です。

紙飛行機ワークショップ

今回紹介するワークショップはその名のとおり紙飛行機を使ったワークショップです。

前回のピンポンゲームに比べると、少しワークの内容が複雑で、くり返し改善していく流れが体感できます。

基本的な流れは下記記事を参考に行いました。

https://dev.classmethod.jp/articles/scrum-training-airframe/

ワークショップ概要

ワークショップではA4の紙から紙飛行機を作って飛ばします。

そのうち3メートル以上飛んだものをポイントとして加算します。

もちろん、ただ紙飛行機を作って3メートル以上飛ばすだけではなく、いくつかのルールが存在します(まさか紙を丸めて3メートル放り投げるような人はいないでしょうが)。

ルール

ワークショップでは紙飛行機を3メートル飛ばすのを目標としますが、いくつかの制限事項が存在します。

- A4の紙を4つに切って使う

- 紙飛行機の先端はハサミで丸くする

- 一度折ったらほかのメンバーに渡す(連続で折らない)

- 紙飛行機を飛ばすのは1回につき1機(まとめて飛ばさない)

- 紙飛行機を飛ばすのは1機につき1回(同じ飛行機を何度も投げない)

- 各スプリント終了時に作成物はすべて破棄する

これらのうち特にキーとなるのは「一度折ったらほかのメンバーに渡す」といった点です。

連続で折り紙を折れないのはあきらかに障害となるため、どのように対処するかはチームごとの色が出ます。

またこれらの制限事項以外に、次の制約があります。

- 紙飛行機は常識の範囲内の形状をしていること

- 紙飛行機には人が乗っているものと意識すること

要するに、雑な作りで投げまくるのはやめたまえ、ということです。

ソフトウェア開発者はすぐバグを見つけたがる……。

禁止事項

基本的には参加者は大人なので不要だとは考えましたが、一応禁止事項を用意しました。

ひとつめは検索の禁止です。

開発者の強い味方であるインターネットの力は今回封印させていただきました。

最初のスプリントは検索に費やして、残りで巻き返す、みたいなことはできません。

ふたつめは床や机に傷をつけないです。

要するにA4を4つ切りにするために、紙を手に持ったまま切ってくれれば問題ありません。

これは何らかの作戦を防ぎたいというわけではなく、あとで責任者の自分が怒られないように用意したものです。

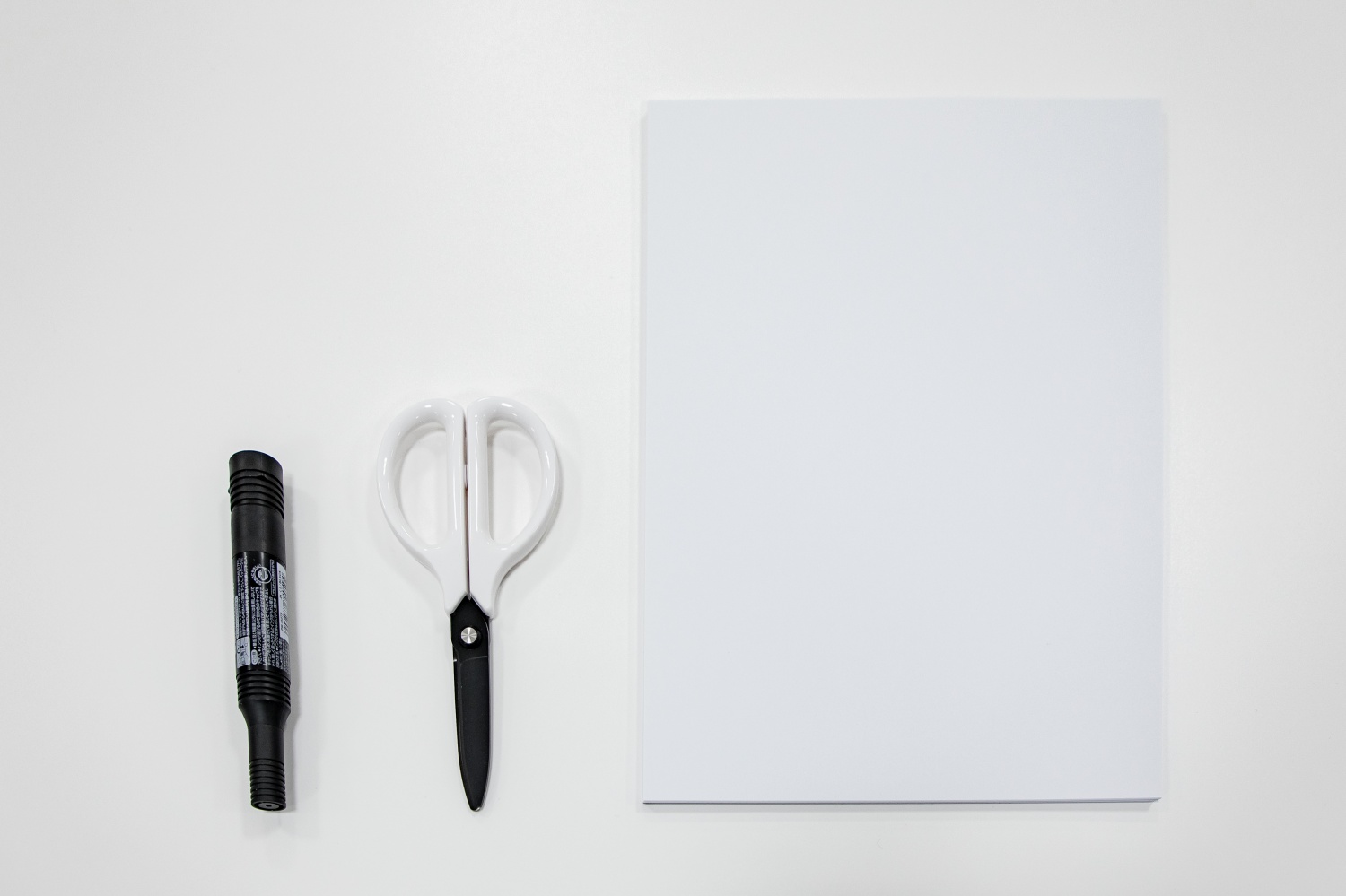

準備するもの

紙飛行機を飛ばすことになるので準備物はそれなりにあります。

- ハサミ(1チームにつきひとつ)

- ペン(1チームにつきひとつ)

- A4用紙(1チームにつき60枚程度)

- マスキングテープ

- メジャー

マスキングテープやメジャーは飛行試験場を作るのに使います。

設備

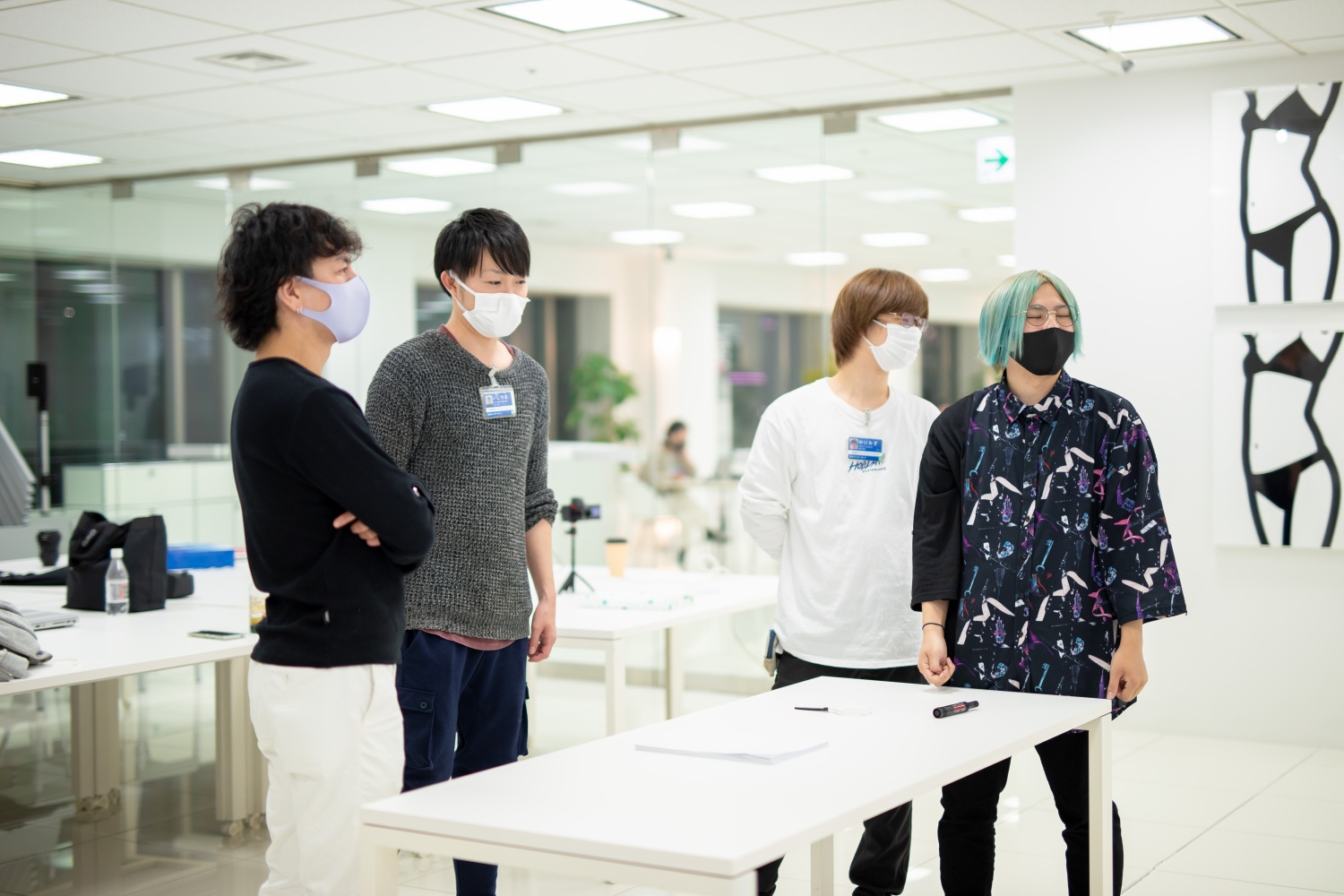

設備に関しては基本的な会議室であれば問題ないです。

どちらかといえば、紙飛行機を飛ばす関係上、ある程度の広さが必要です。

少なくとも3メートルの飛行場を作成できる広さとチーム数に応じて作業場を確保する必要があります。

私たちがどれくらいの広さを用意したかがわかる写真を載せておきます。

テーブルはチームごとに用意してあります。

椅子に関しては飛行試験の際などに邪魔になったりしそうなので撤去しています。

飛行場は写真の右手側、ジュリアン・オピー氏のアートの前です。

写真だと狭く見えますが、別角度でもう一枚。

3メートルの長さに加えて、ふたりが飛行試験をしてもぶつからない程度の広さを確保しています。

参加者

人数に関しては1チームにつき3・4名で、2チーム以上と用意できると競い合いになって盛り上がるでしょう。

但し、前述のとおり、チーム数に応じて広さが求められるので、キャパシティには注意してください。

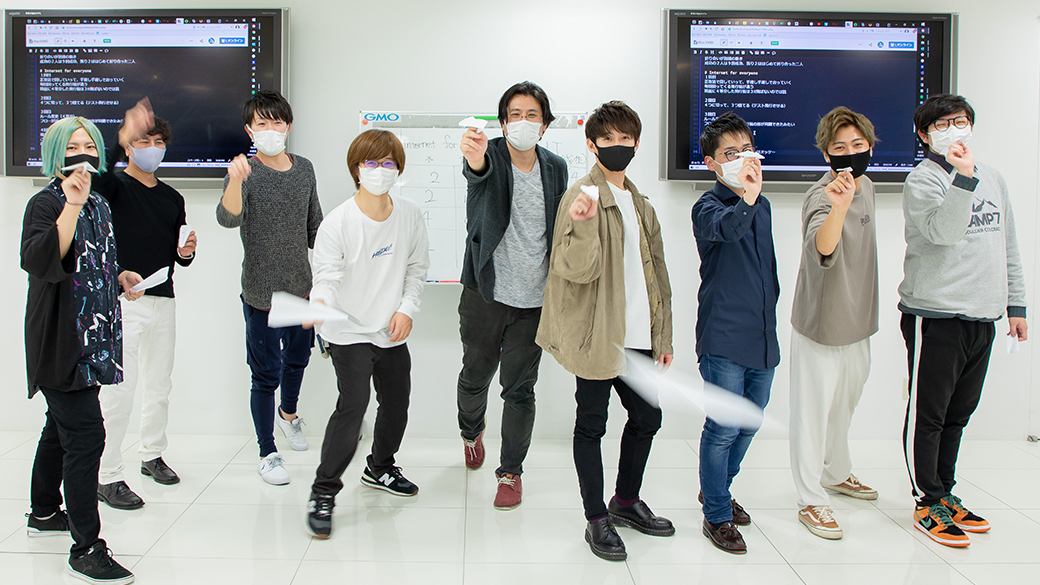

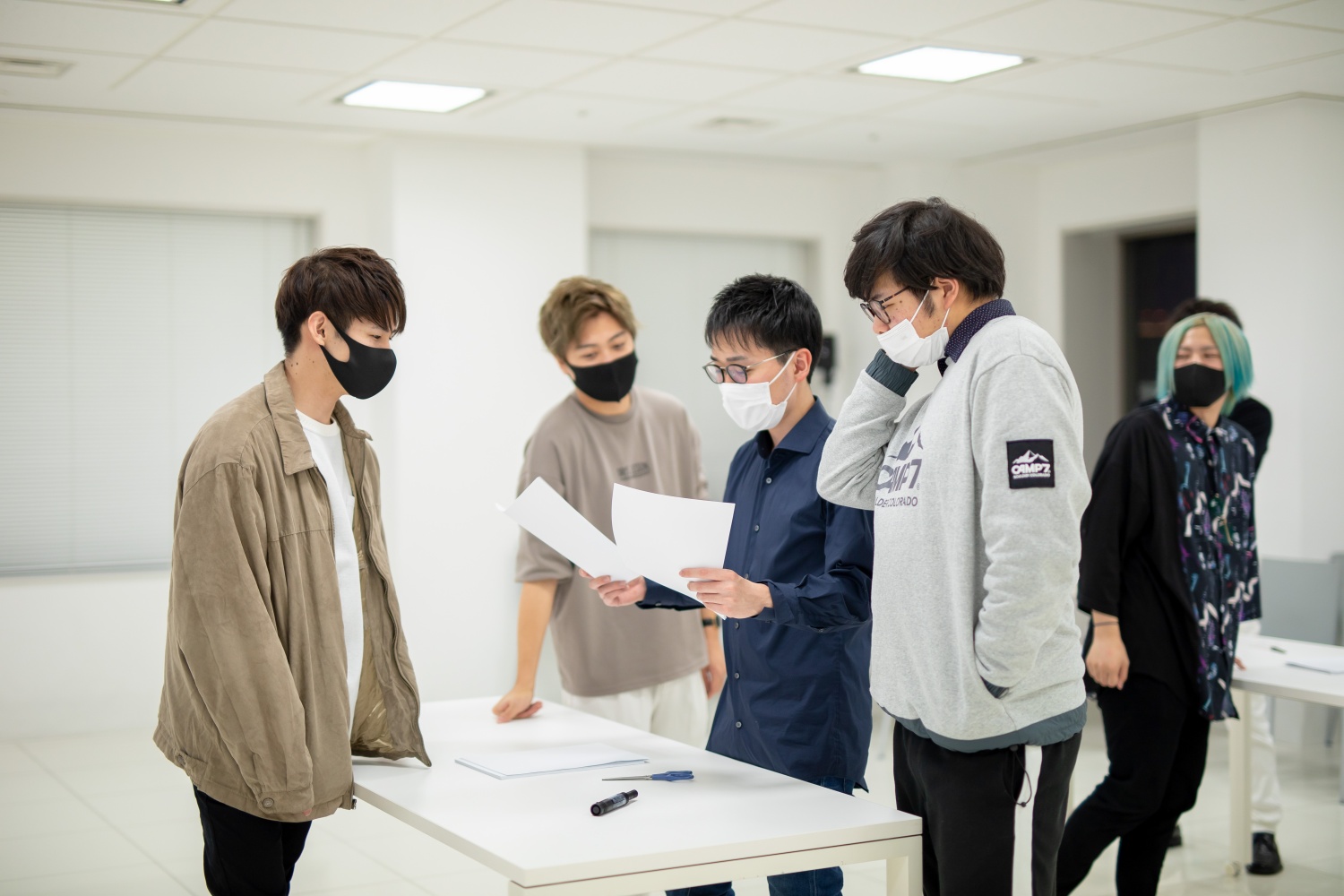

今回も前回と同様デヴェロッパータスクフォースのメンバーとシステム本部の若手に参加してもらいました。

実はピンポンゲームを行った直後に紙飛行機ワークショップを実施したので、参加者は継続です。

ワークショップ解説

紙飛行機ワークショップもほかのワークショップと同じように、最初に参加者に趣旨やルールを説明します。

ワークショップでは次のスプリントを繰り返します。

- 計画をする(2分)

- 成功機体の予想発表(1分×チーム数)※

- 実行(3分)

- 実績発表(1分×チーム数)※

- 振り返り(2分)

- 振り返り発表(1分×チーム数)※

※マークのついた項目はチームそれぞれの状況を確認するための時間です。

今回のワークショップではこのスプリントを4回繰り返しました。

バランス的にもちょうどいい回数だったと考えます。

各フェーズを詳しく確認していきましょう。

計画をする(2分)

まず最初に、このスプリントの計画をします。

紙飛行機はひとりが連続で折れないという制約があるので、効率的に紙飛行機を作る方法を考える必要があります。

また、それと同時に3メートル飛ぶという品質も担保しなくてはいけないので、ここでの計画は重要です。

やみくもに作業をしてもうまくいかないのは目に見えています。

とはいえ、計画の時間は2分しかないため、議論が白熱しすぎるとまったく計画が決まらないまま終わってしまうこともあります。

タイムボックスは重要な要素なので、たとえ議論が終わらなかったとしても慈悲はありません。

次のフェーズに移行します。

成功機体の予想発表(1分×チーム数)

計画にしたがったら、チームごとにどれくらい3メートル飛ぶ飛行機を作れるか予想します。

初回に関しては予想の材料がないため適当になってしまいますが、2回目以降は実績に基づいて予想できます。

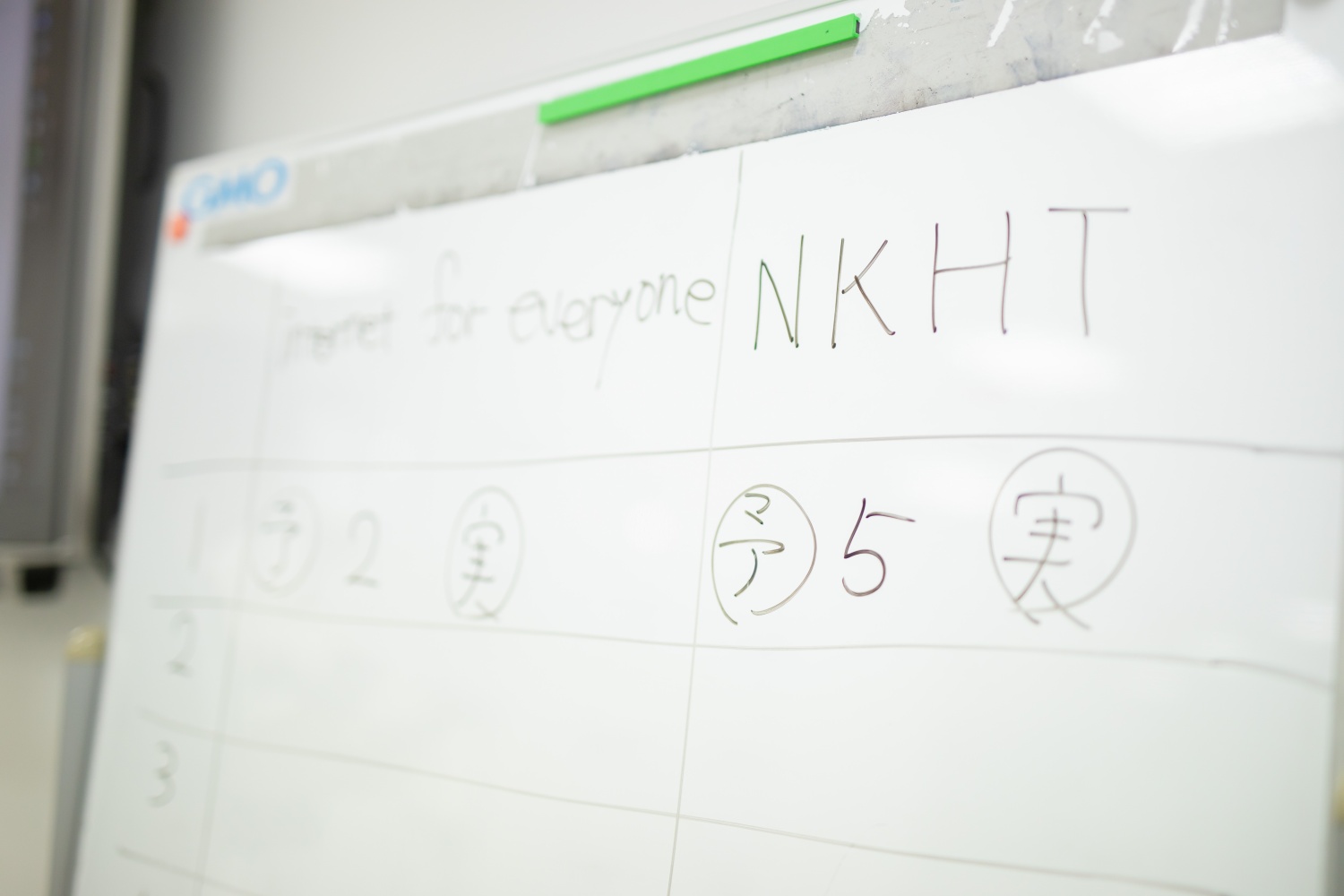

ちなみにチームは「NKHT」チームと「Internet for Everyone」チームです。

NKHTチーム(以下NKHT)の由来はメンバの頭文字だと思います(もう1年以上前なのでうる覚え)。

Internet for Everyoneチーム(以下I4E)は前回からも続投(メンバは何人か違う)のコーポレートキャッチですね。

このタイミングで各チームの作戦についても聞いておきます。

ここで作戦を聞いておく理由は、改めて認識させるというよりも、ワークショップ全体の振り返りをする際の材料にするためです。

実行(3分)

各チームが計画したことを実行します。

制限時間は3分です。

いくつかの制限事項がありますが、実際のところ、厳密には監視をしていないので紳士協定です。

みなさん大人ですからそれぐらいのゆるさでも大丈夫です。

できた紙飛行機は飛行試験場で試験飛行されます。

紙飛行機を飛ばすのにもある程度のスキルが必要なので、チームの戦略によってはパイロット専任が誕生することもあります。

また紙飛行機を作って飛ばす以外にも、チームには重要なタスクがあります。

それは、紙飛行機のカウントです。

このあと実績発表をするので、各チームは紙飛行機を作成した数と3メートル以上飛んだ数をカウントします。

実はこのタスクは煩雑になりやすいので、チームごとに戦略が異なります。

実績発表(1分×チーム数)

実行の結果をチームごとに発表します。

作成した数と試験飛行に成功した数を記録するので、効率に課題があるのか、品質に課題があるのかが一目瞭然です。

振り返り(2分)

実行や実績を受けて、各チームで振り返りをします。

とはいえ、2分しかないため、KPTといったフレームワークではなく、今回のスプリントでの良かった点と問題点を共有しあう程度です。

振り返り発表(1分×チーム数)

各チームごとに振り返りの内容を発表してもらいます。

ここでの発表も、作戦を聞くときと同じく、定点観測の意味を込めたものです。

既定の回数くり返す

規定回数スプリントをくり返します。

最初のスプリントに比べると後半は動きやテクニックが洗練されていきます。

イベント

ただ同じことを繰り返すのではそれこそルーチンワークのようになってしまいます。

スクラム、ひいてはアジャイル開発は不確実なものをいかに御しながら価値を届けるかが主目的です。

紙飛行機ワークショップでは不確実性をイベントで演出します。

具体的には3スプリント目で「制限事項をひとつ廃止できる」というイベントを発生させます。

つまり、次のうちいずれかを無視できるということです。

- A4の紙を4つに切って使う

- 紙飛行機の先端はハサミで丸くする

- 一度折ったらほかのメンバーに渡す(連続で折らない)

- 紙飛行機を飛ばすのは1回につき1機(まとめて飛ばさない)

- 紙飛行機を飛ばすのは1機につき1回(同じ飛行機を何度も投げない)

- 各スプリント終了時に作成物はすべて破棄する

どの制限事項を廃止できるのはチームで決めます。

チームごとに特色がでて面白い部分ですね。

またこのイベントは1スプリントだけで、次のスプリントではもとに戻すのですが、そのことについては次のスプリントが始まるまで黙っておくとよいです。

振り返りした内容が次のスプリントでは使えなくなるといった不確実性を演出できます。

ワークショップ全体の振り返り

すべての行程が終わったらワークショップ全体を振り返り、総括します。

スプリントごとに各チームの計画や試行錯誤について振り返ると、改善の片りんを感じたり、このワークショップを通して学べたことを再確認できます。

ワークショップレポート

ここからは開催したワークショップのレポートです。

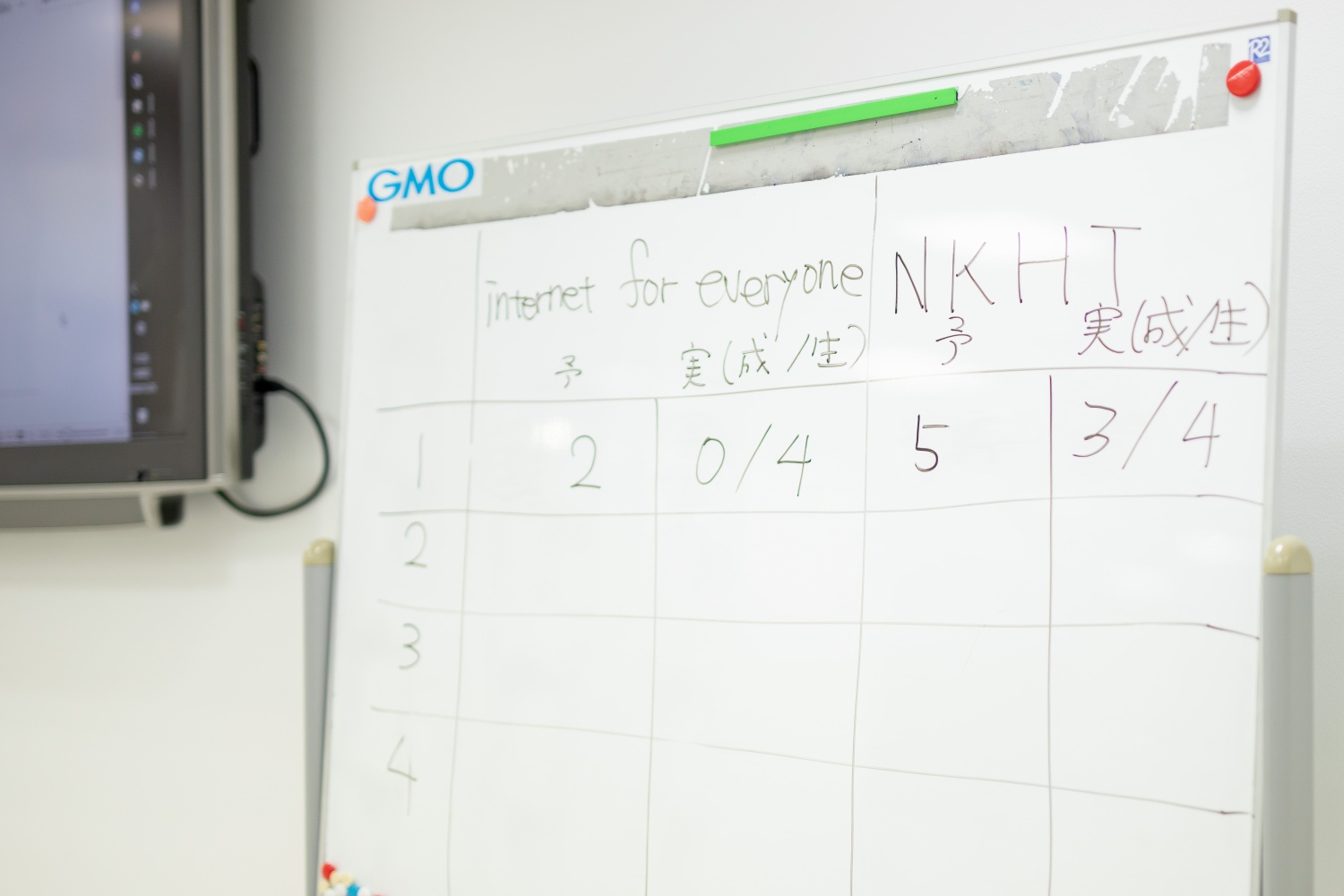

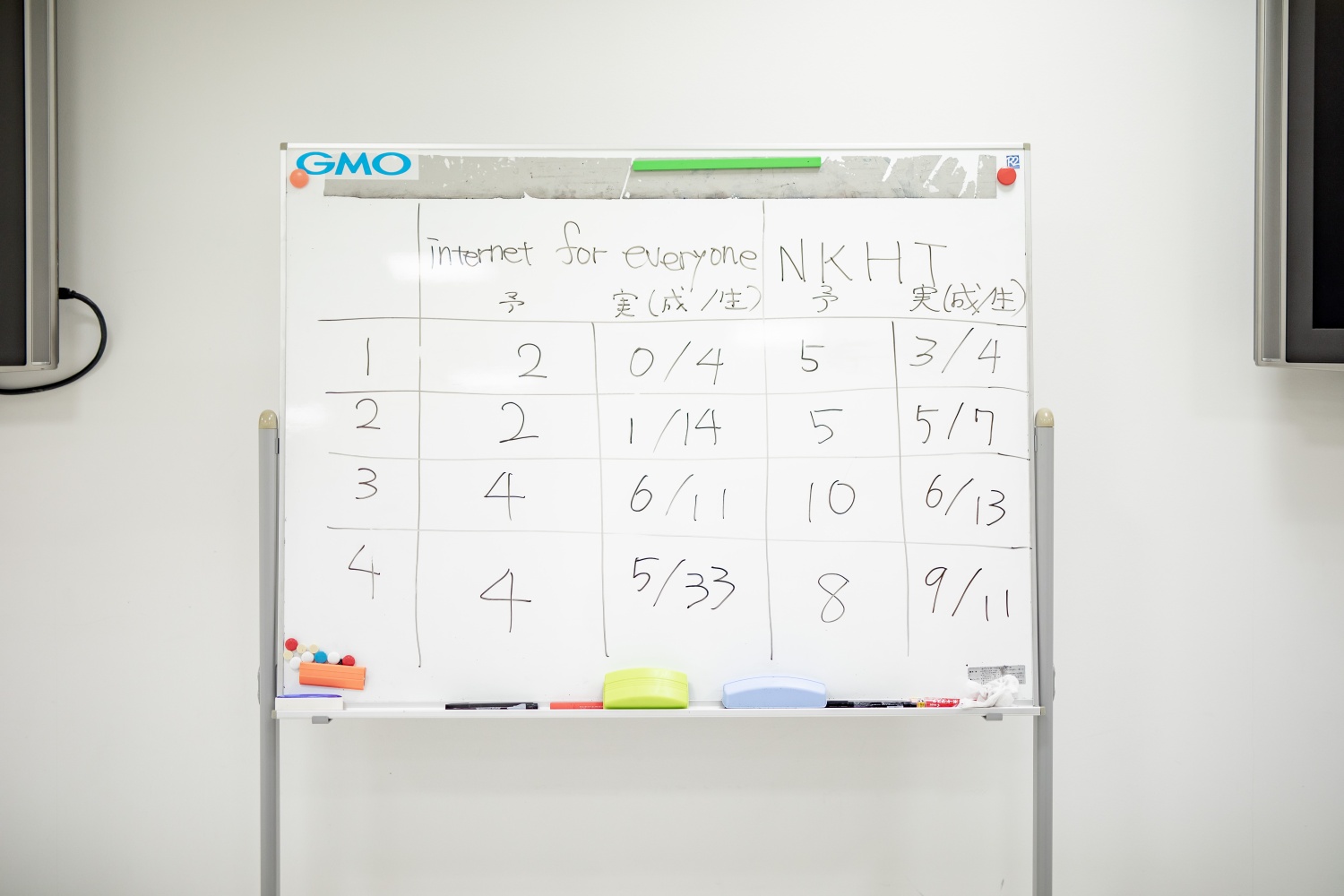

最終スコア

まずは結果を見てみましょう。

画像の「予」は予想を表し、「実(成/生)」は実績を表し、そのうち分母が生産機体数、分子が試験飛行成功数になっています。

結果を確認すると、いずれのチームも最初の数値が2回目3回目でだんだんと増加しているのがわかります。

これは振り返りを行い、それを受けて計画をしているため、だんだんと改善されて行っている結果です。

同時に4スプリント目では数値が小さくなっているのにも気づきます。

これは3スプリント目では制限事項をひとつ解除したのが、4スプリント目で復活した結果です。

生産機体数と試験飛行成功数の比率を見ると、チームごとの作戦が透けて見えますね。

人が乗ってるという前提をI4Eはどう捉えていたのかは気になるところです。

各チームの流れ

チームごとに各スプリントの計画や振り返り発表のメモがあったので、ここにまとめます。

NKHT

まずは優等生が集うNKHTからです。

1スプリント

予測成功数5、実績3/4

■計画

- 最初の1分は紙飛行機の作成に集中する

- 役割をわける(切る人1、紙飛行機を折る2人、声出し(?)兼パイロット1)

- 感覚値で5機はいけそう

■振り返り

- 飛行成功機体が3機だったので作戦はよかった

2スプリント

予測成功数5、実績5/7

■計画

- 前回振り返りから基本は継続予定

- 精度をあげたい

■振り返り

- 飛行成功数が伸びているし、精度も大きく落ちていないのでいい感じ

3スプリント

予測成功数10、実績6/13

■計画

- 撤廃するルールは「一度折ったらほかのメンバーに渡す(連続で折らない)」

■振り返り

- ルールが変わった結果、これまで折ったことがない二人が飛行機を折った

- 初めて紙飛行機を折ったため手間取り、あまり生産数が伸びなかった

4スプリント

予測成功数8、実績9/11

■計画

- 2スプリント目と同じ作戦に戻る

■振り返り

- 折り合いが熟練の動きだった

- 熟練二人が折った紙飛行機は9機で失敗ゼロ

- はじめて折り紙を折った二人は両方3メートル飛ばなかった

総評

スプリントを重ねるごとに着実に改善されていったチームでした。

役割分けが功を奏し、はじめから最後まで高品質な紙飛行機を生産し続けていました。

特に後半、紙飛行機をずっと折っていた熟練工二人はまったく失敗なしで、時間があまったので初めて折った二人はひとつもテスト飛行が成功しないというエピソードは面白いです。

ただ、スクラム的には、スキルレベルにばらつきがあると見積もりが難しくなるので、そういった点では課題はまだ存在します。

I4E

次は問題児独創的なアイデアマンが多いI4Eです。

1スプリント

予測成功数2、実績0/4

■計画

- 正攻法で回す

- 手渡し手渡しで紙飛行機を折っていく

■振り返り

- 毎回毎回回ってくる紙飛行機の状態が違う(折り方が変わる)

- 綺麗に4等分した紙飛行機は3メートル飛ばない説

2スプリント

予測成功数2、実績1/14

■計画

- 4つに切って3つ捨てる(←?)

■振り返り

- コツがつかめたので次からはドライブしそう

3スプリント

予測成功数4、実績6/11

■計画

- 撤廃するルールは「A4の紙を4つに切って使う」

■振り返り

- フローが減った結果、飛行機の形が同期できた

4スプリント

予測成功数4、実績5/33

■計画

- A4用紙の端を縦に切って3つに切る(←?)

■振り返り

- ごみ捨て係ができた(←?)

- 最後はみんなでごみ捨て

総評

質より量を選んだチームです。

2スプリント目からあきらかに飛行機の生産数がおかしなことになっています。

紙飛行機作成風景も独特です。

極めつけは4スプリント目では4枚に切って、3枚を捨てるという暴挙。

作成した機体数33というのは、8機はちゃんと追って、残りの25機は紙飛行機の形を成していない切れ端ということです。

最後のスプリントは25機を捨てるテスト飛行するため、全員でぐるぐる机の周りを走り回ってきたのが印象的でした。

……おかしいなぁ。「人が乗ってるつもりで飛ばしましょう」と伝えたんだけどなぁ……。

所感

このワークショップで学べることは次のとおりです。

- タイムボックス

- ベロシティ

- プロセスの改善

各フェーズにおける制限時間を厳密にすることで、タイムボックスを守ることを体験できます。

タイムボックスを意識しないと、特にミーティングなどはダラダラしてしまったり、関係のないメンバのリソースを奪うことになるのでとても大事なことです。

ベロシティは紙飛行機の数です。

予測と実績を都度確認することで、ベロシティとしますが、本格的なスクラムからすると、ふわっとしたものなので、正直なところワークショップの肝ではありませんでした。

改善に関してはスプリントが進むごとに試行錯誤があってよいです。

突発的な制限事項減少イベントにどのように対応するのか、その制限事項が復活したらどのように対応するのか、といった臨機応変な対応はまさに不確実性と向き合うものです。

このワークショップだけでスクラムを始めるには力不足です。

本ワークショップの位置づけとして最適なのは本格的なワークショップの準備として実施するのがよいかと考えます。

本格的なワークショップは長時間に及ぶため、失敗したくないものです。

本ワークショップでタイムボックスなどの基礎的な部分を経験しておくのは、前準備としてとても有効に働くでしょう。

おわりに

本ワークショップはピンポンゲームと同じく短時間で実施できます。

したがって、ピンポンゲームと同じように新たなメンバーが加入した時などにレクリエーションとして実施してみても面白いです。

みなさんもぜひ童心にかえって、紙飛行機を折ってみませんか。

シリーズ一覧

▻Vol.04_イマココ

著書の紹介欄

真に価値あるソフトウェアを生み出すために必要なこと

ドメイン駆動設計入門 ボトムアップでわかる!ドメイン駆動設計の基本

ソフトウェア開発者であればいつかはたどり着く、ドメイン駆動設計の世界に飛び込むための入門書です。 本書はドメイン駆動設計において、実践が難しいものは後回しにして、まずは実践しやすい実装パターンを解説しています。 解説は「なぜそのパターンが必要なのか」という問題の認識からはじまりますので、初学者であっても理解しやすく工夫されています。 まずは本書である程度の知識をつけて、難関と呼ばれる『エリック・エヴァンスのドメイン駆動設計』に挑みましょう。

ブログの著者欄

採用情報

関連記事

KEYWORD

CATEGORY

-

技術情報(564)

-

イベント(210)

-

カルチャー(54)

-

デザイン(56)

-

インターンシップ(2)

TAG

- "eVTOL"

- "Japan Drone"

- "ロボティクス"

- "空飛ぶクルマ"

- 5G

- Adam byGMO

- AdventCalender

- AGI

- AI

- AI 機械学習強化学習

- AIエージェント

- AI人財

- AMD

- APT攻撃

- AWX

- BIT VALLEY

- Blade

- blockchain

- Canva

- ChatGPT

- ChatGPT Team

- Claude Team

- cloudflare

- cloudnative

- CloudStack

- CM

- CNDO

- CNDT

- CODEBLUE

- CODEGYM Academy

- ConoHa

- ConoHa、Dify

- CS

- CSS

- CTF

- DC

- design

- Designship

- Desiner

- DeveloperExper

- DeveloperExpert

- DevRel

- DevSecOpsThon

- DiceCTF

- Dify

- DNS

- Docker

- DTF

- Excel

- Expert

- Experts

- Felo

- GitLab

- GMO AIR

- GMO AIロボティクス大会議&表彰式

- GMO DESIGN AWARD

- GMO Developers Day

- GMO Developers Night

- GMO Developers ブログ

- GMO Flatt Security

- GMO GPUクラウド

- GMO Hacking Night

- GMO kitaQ

- GMO SONIC

- GMOアドパートナーズ

- GMOアドマーケティング

- GMOイエラエ

- GMOインターネット

- GMOインターネットグループ

- GMOクラウド]

- GMOグローバルサイン

- GMOコネクト

- GMOサイバーセキュリティbyイエラエ

- GMOサイバーセキュリティ大会議

- GMOサイバーセキュリティ大会議&表彰式

- GMOソリューションパートナー

- GMOデジキッズ

- GMOブランドセキュリティ

- GMOペイメントゲートウェイ

- GMOペパボ

- GMOメディア

- GMOリサーチ

- GMO大会議

- Go

- GPU

- GPUクラウド

- GTB

- Hardning

- Harvester

- HCI

- INCYBER Forum

- iOS

- IoT

- ISUCON

- JapanDrone

- Java

- JJUG

- K8s

- Kaigi on Rails

- Kids VALLEY

- KidsVALLEY

- Linux

- LLM

- MCP

- MetaMask

- MySQL

- NFT

- NVIDIA

- NW構成図

- NW設定

- Ollama

- OpenStack

- Perl

- perplexity

- PHP

- PHPcon

- PHPerKaigi

- PHPカンファレンス

- Python

- QUIC

- Rancher

- RPA

- Ruby

- Selenium

- Slack

- Slack活用

- Spectrum Tokyo Meetup

- splunk

- SRE

- sshd

- SSL

- Terraform

- TLS

- TypeScript

- UI/UX

- vibe

- VLAN

- VS Code

- Webアプリケーション

- WEBディレクター

- XSS

- アドベントカレンダー

- イベントレポート

- インターンシップ

- インハウス

- オブジェクト指向

- オンボーディング

- お名前.com

- カルチャー

- クリエイター

- クリエイティブ

- コーディング

- コンテナ

- サイバーセキュリティ

- サマーインターン

- システム研修

- スクラム

- スペシャリスト

- セキュリティ

- ソフトウェアテスト

- チームビルディング

- デザイナー

- デザイン

- テスト

- ドローン

- ネットのセキュリティもGMO

- ネットワーク

- ビジネス職

- ヒューマノイド

- ヒューマノイドロボット

- フィジカルAI

- プログラミング教育

- ブロックチェーン

- ベイズ統計学

- マイクロサービス

- マルチプレイ

- ミドルウェア

- モバイル

- ゆめみらいワーク

- リモートワーク

- レンタルサーバー

- ロボット

- 京大ミートアップ

- 人材派遣

- 出展レポート

- 動画

- 協賛レポート

- 基礎

- 多拠点開発

- 大学授業

- 宮崎オフィス

- 展示会

- 広告

- 強化学習

- 形

- 応用

- 情報伝達

- 技育プロジェクト

- 技術広報

- 技術書典

- 採用

- 採用サイトリニューアル

- 採用活動

- 新卒

- 新卒研修

- 日本科学未来館

- 映像

- 映像クリエイター

- 暗号

- 業務効率化

- 業務時間削減

- 機械学習

- 決済

- 物理暗号

- 生成AI

- 色

- 視覚暗号

- 開発生産性

- 開発生産性向上

- 階層ベイズ

- 高機能暗号

PICKUP

-

【イベントレポート・中編】GMO Developers Day 2025 -Creators Night-|変化に挑むクリエイターのキャリアと成長

デザイン

-

AI体験で地域をつなぐ──GMO hinata が挑むCSR活動最前線

技術情報

-

【イベントレポート・前編】GMO Developers Day 2025 -Creators Night-|AI時代の「クリエイティブ」を探る夜

デザイン

-

【イベントレポート】社内から未来を体験する-「ロボ触ろうぜ!」

技術情報

-

属人化×ガラパゴス化からの脱却:課金基盤改善プロジェクトの舞台裏

技術情報

-

ConoHa VPSで作る BungeeCord+複数Minecraftサーバ構成入門

技術情報