GMOインターネットグループが今年4月から開始する、年間を通してデザイン・クリエイティブの発信を強化する施策「Creator Synergy Project」の取り組みとして、本ブログではデザイナー・クリエイターへのインタビュー連載をスタートしました!

【前編】「ソーシャルデザインを探して。デンマークで感じた戸惑いと確かな手応え」 に続く後編では、春田雅貴さんがGMO Flatt Securityへと転職し、セキュリティやAIといった未踏の領域でデザインに向き合う姿に迫ります。プロダクトの根幹にデザインを根づかせ、グローバルで通用する専門性を育む姿勢とは。変化の激しい時代における、デザイナーの新しいあり方を探ります。

目次

セキュリティ×デザインの挑戦と、専門性で拓くグローバルの道

—『1day体験入社』ではさっそく「Shisho Cloud byGMO」の改善に取り組まれたそうですが、「これは自分がやらなきゃ」というような手応えを感じた部分はありましたか。

春田

そうですね。少し見ただけでも、セキュリティという分野においてデザインの力が求められていることを強く感じました。

たとえば「Shisho Cloud byGMO」では、脆弱性診断ツールが自動でソフトウェア上の問題を検出します。しかし、その数は1件や2件ではなく、時には数百件、場合によっては数千件にのぼることもあります。当然、すべての脆弱性に一度に対応するのは現実的ではありません。だからこそ、ユーザーには「どれを優先して対応すべきか」を的確に伝える必要があります。

ただし、それらを選別するうえで、本当に危険な脆弱性は見逃してはいけない。この絶妙なバランスをどう設計するか、ここにデザインの大きな役割があると感じました。

春田 雅貴|GMO Flatt Security株式会社 プロダクトセキュリティ事業部 イネーブルメントプラットフォーム部 プロダクトデザイナー

1994年生まれ。大学時代からデザイン領域に携わり、フリー株式会社ではSaaSプロダクトのプロダクトデザインに約8年半従事。グローバルなキャリアを志向し、2024年にGMO Flatt Security株式会社へ転職。セキュリティ×プロダクトデザインという専門性の高い領域に挑戦し、現在はセキュリティ診断AIエージェント「Takumi byGMO」や「Shisho Cloud byGMO」のオンボーディング改善などを担当。Slack上で人のように振る舞うプロダクトの体験設計や、ユーザー理解を起点としたペルソナ設計をリードするなど、デザインを通じて技術とビジネスの架け橋を担う。2025年にはGMOインターネットグループの「エキスパート」にデザイナーとして初めて選出され、セキュリティ・生成AIという先端分野における発信・対話・実装の第一線で活動している。

—その難しさにも「燃えた」わけですね。では、実際にGMO Flatt Securityに入社してみて、どんなところが魅力だと感じましたか?

春田

一貫して、働いているメンバーのレベルが本当に高いです。優秀で、熱意があって、真面目な人たちばかり。自分より若くて優秀な人から日々刺激を受けられる環境で働けるのは、本当にありがたいことだなと思っています。

みなさん自分の専門領域に誇りを持って、真剣に取り組んでいる。そして、その姿がすごく楽しそうなんです。コツコツと積み上げながら、でもワクワクしながら進めていく感じがとても素敵だと思います。

—とはいえ、初めてのセキュリティ業界。キャッチアップは大変だったのでは?

春田

めちゃくちゃ大変でした。開発に関する用語は聞いたことがあっても、自信を持って使えるレベルではなかったし、プロダクト理解もユーザー理解もゼロからのスタートでした。

最初のうちは、インタビューやリサーチを自分で準備するのが難しかったので、「とにかく現場にいさせてください」とお願いして、商談に何度も同席させてもらいました。

その中でわからない用語があれば、その場で聞いたり、あとで調べたり。調べた単語はリストにして、ChatGPTに「小学4年生でもわかるように教えて」と頼んで学習していきました。

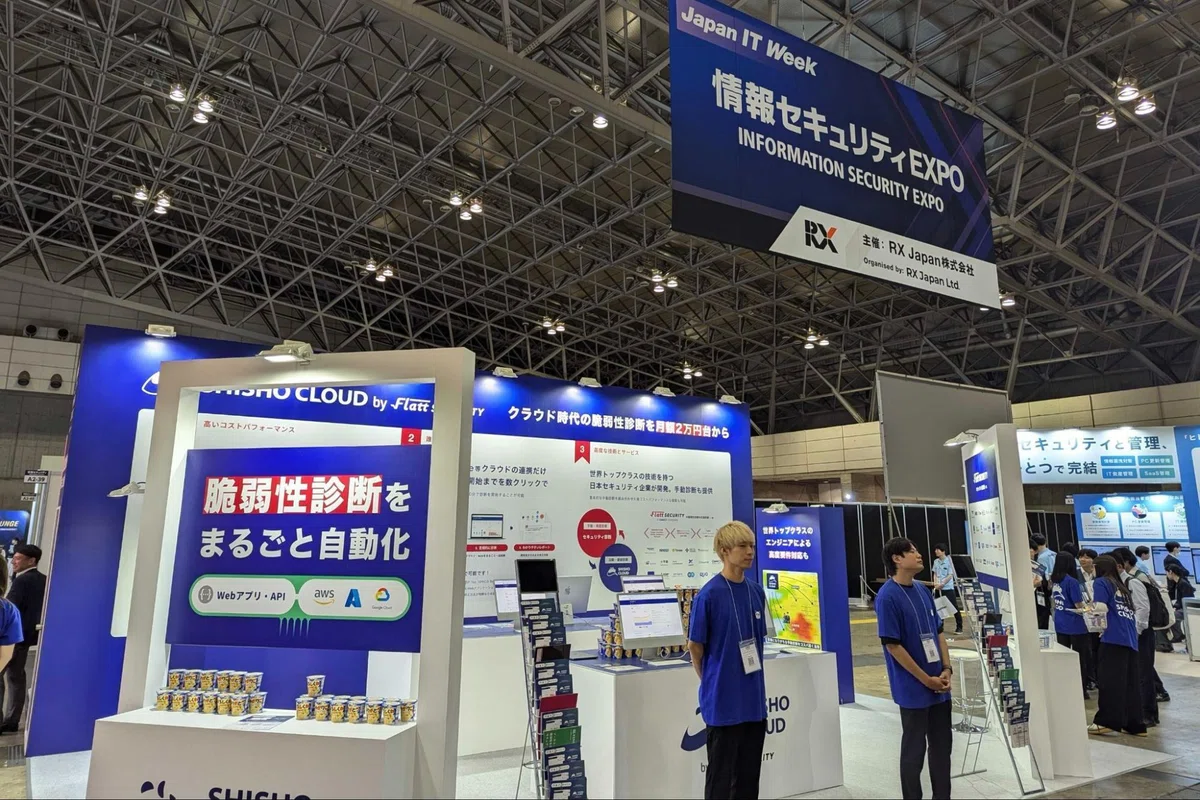

同時に、展示会のブースにも立ちました。まだ入社して間もない頃でしたが、自分から手を挙げて、顧客にプロダクトの説明をする役割に立候補。説明を繰り返すうちにプロダクトへの理解も深まりましたし、ユーザーの悩みや関心のポイントがより明確に見えるようになりました。

春田

そうした積み重ねの中で、このサービスに一番フィットするお客さま像も言語化できるようになってきて。社内でも、顧客イメージのズレを感じていたので、チーム全体で共有できるようなペルソナの作成を進めました。今ではそのペルソナをもとに議論することで、機能開発の優先順位も整理しやすくなったと感じています。

—グローバルチームで働く中で、英語力の壁を感じることはありますか?

春田

そうでもありません。今は技術の話であれば、英語でもエンジニアとやりとりできるようになりました。ミーティングでも、ある程度はスムーズにコミュニケーションできるようになっています。

ただ、単に内容を伝えるだけならいいんですが、議論を深めたり、まだ固まっていないアイデアをその場で話したりといった場面になると、難しさを感じることもあります。

ただそれは英語力というより、もっとプレゼンテーションや対話力に近いものかもしれません。ちょうど最近、Figmaのグローバルカンファレンスに参加したのですが、登壇者の話しぶりで印象に残ったのは、英語力の高さよりも「伝え方」でした。どうやって相手を引き込むか、構成や間の取り方が上手い人が多くて。このあたりは、今後もっと鍛えていきたいですね。

▽春田さんのConfig参加レポートはこちらから

「Config 2025 現地参加レポート、AI時代のプロダクトデザインについて考える」

Takumi byGMOの体験設計、AI時代のプロダクトとの向き合い方

—さまざまな経験を経たのちに、現在取り組んでいるお仕事について教えてください。

春田

現在は、AIセキュリティエージェント「Takumi byGMO」や脆弱性診断ツール「Shisho Cloud byGMO」の体験設計に取り組んでいます。どちらもセキュリティという専門性の高い領域において、開発者にとって使いやすく、信頼されるプロダクトであることが求められます。

Takumi byGMOとは

「Takumi byGMO」は、Slackや「Shisho Cloud byGMO」上で動作する開発者向けのセキュリティ診断AIエージェントである。

「Takumi byGMO」はソースコードと仕様を深く理解し、自律的にセキュリティ診断を行い、AI時代の開発サイクルのセキュリティレビューを伴走する存在である。すでにVimやNext.js等の著名OSSに10件以上の0-day脆弱性を発見しており、開発AIエージェントよりも高性能な診断能力を誇っている。

また、「Takumi byGMO」は単なる通知ツールではなく、プロダクトチームの一員として振る舞う“同僚”のような存在を目指している。チャットベースの自然なやりとりや、利用時の文言・演出にこだわることで、信頼できるパートナーとしての体験を提供する。セキュリティ対応のハードルを下げ、チーム全体でのリスク管理を後押しする存在として、今後さらなる拡張が予定されている。

春田

その中で僕が大切にしているのは、「開発者に寄り添う体験とは何か」を突き詰めることです。とくに意識しているのは、次の4つの観点です。

●最重要にフォーカスさせること(Design for Focus)

●説明責任を果たせること(Design for Accountability)

●効率よく使えること(Design for Efficiency)

●信頼できること(Design for Trust)

たとえば「Shisho Cloud byGMO」では、脆弱性を検出して終わりではありません。検出された情報を、どうすれば開発者が理解しやすく、正しく対応できるかまで設計しなければいけない。しかもその内容は、悪意ある第三者の目にも触れうるもの。たった1つの情報の取り扱いが、企業の信頼や事業継続に関わるリスクに直結します。

つまり、正確な情報を、いち早く、分かりやすく届ける必要がある。でも、拙速に出してしまえば、今度は誤認や対応ミスにつながってしまう。スピードと品質というトレードオフの中で、どこまで信頼性を担保しつつ、スムーズな体験を実現できるか。そこにデザインの難しさと、おもしろさがあると感じています。

春田

さらに面白いと感じているのは、「Takumi byGMO」のようなAIエージェントには、まだ市場として明確な「正解」が存在していない点です。

生成AIの進化によって、技術的にはいろんなことができるようになってきました。特にテック感度の高い層では、「これがないと仕事にならない」と言われるくらい、AIエージェントの存在が当たり前になりつつあります。でも、それが社会全体のスタンダードかというと、まだそこまで普及しているわけではありません。

多くのAIのサービスは、「チャットで問いかけたら返ってくる」という機能を備えていることが多いです。もちろんそれでも便利ではあるけれど、それが本当に理想の姿なのかと問われると、まだまだ模索の途中かなと。

ただ、その模索の余地があるということは、裏を返せば自分たちが業界のスタンダードをつくるチャンスでもある。まだ勝者が決まっていないからこそ、No.1を目指して挑戦できる余白があるんです。

僕自身、誰も答えを持っていないような新しい領域に挑むのが好きです。だからこそ、AIとセキュリティという、どちらも未踏のフロンティアに立ち向かえる今の環境に、大きなやりがいを感じています。

—答えを探る旅のなかで、「Takumi byGMO」の体験設計は、どんなふうにチームで議論しているんでしょうか?

春田

「Takumi byGMO」の立ち上げが始まった頃には、まだ何も形がないなかで、私と開発部門のメンバー2人の計3人で、ほぼ毎日のようにブレストを重ねました。AIエージェントってそもそもどうあるべきなのか。人にとってどんな存在になり得るのか。そんな大きな問いに、真正面から向き合う日々でした。

一方で、裏側ではCTOがプロトタイプの実装を進めてくれていて、私は並行してリサーチを担当。ユーザーの声や類似ツールの特徴を集めて、仮説を立てては、それを小さく形にして確かめるというサイクルを回していました。チーム全員が手を動かしながら、試行錯誤してつくりあげていく—そんな熱量の高い開発でした。

—「Takumi byGMO」といえば、開発者の会話に自然に入り込んで、しかもフレンドリーなトーンでリスクを指摘してくれるのが印象的です。あの話しかけ方や振る舞いには、どんなこだわりがあるのでしょうか?

春田

これには最初から明確な意図がありました。私たちが目指していたのは、ただのツールではなく、チームに自然に溶け込む“同僚”のような存在です。

というのも、セキュリティというのは本質的に「チームで守る」もの。開発者がレビューを依頼したり、仕様を確認したり、プロジェクトマネージャーや他のステークホルダーと連携する中で生まれるやりとりこそが、重要なセキュリティ対策の起点になります。だから、個人で完結するツールではなく、チームの中に入り込んで機能する存在でなければいけなかったんです。

そのため、「Takumi byGMO」のパーソナリティを設計する際には、どんな言葉づかいで話すのか、どういうタイミングで会話に入るのかといった部分も丁寧に議論しました。たとえば「ツールを使う」ではなく「チームに招待する」といった表現にしたり、起動時にアニメーションを出して空気感をつくったり。ちょっとしたニュアンスにまでこだわっています。ただ便利なだけじゃなく、「この人になら任せられる」と思ってもらえる存在でありたい。そのための工夫を、今も重ねています。

春田

生成AIの進化によって、プロダクトを素早く作ることができるようになった一方で、品質や信頼性が軽視されがちな場面も増えています。でも、スピードを求める時代だからこそ、それに見合った“守り”が必要です。

GMO Flatt Securityには、高度な知見を持つエンジニアたちがいます。その力をきちんとプロダクトに変換し、世の中に届けていく——それが、今の自分の役割だと自負しています。

エキスパートとしての責任と、これから出会いたい仲間たちへ

—これまでのお話から、精力的にプロダクト開発に取り組まれている様子が伝わってきました。そうした姿勢が認められた形で、今回GMOインターネットグループの「エキスパート」に選ばれましたね。その経緯について聞かせてください。

(※GMOインターネットグループの「エキスパート制度」は、技術やクリエイティブの分野でグループの発展に寄与するパートナーを支援する取り組み。選出者には活動支援費が支給され、発信・登壇・コミュニティ形成などの取り組みが後押しされる。→ エキスパート制度の詳細はこちら)

春田

もともとエキスパート制度はエンジニアを対象にしたものでしたが、昨年からクリエイター・デザイナーにも門戸が開かれることになり、自分も思い切って応募しました。選ばれたときには、とても嬉しかったです。

僕自身、これまでいろんなイベントへの参加や、ブログでの発信を通じて知見を積み重ねてきました。失敗と試行錯誤の繰り返しの中で、自分なりのやり方や考え方を少しずつ培ってきた実感があります。

そのため、エキスパートの活動内容を見たときに、「これまで自分が自然にやってきたことと重なる部分が多いな」と感じました。無理に新しいことを始めるというより、その延長線上で貢献していけそうだと思えたんです。

そうした取り組みが認められて、エキスパートとしての登壇機会が増えたこともありがたいですし、自分自身もそこから学ぶことが多く、新たな成長のきっかけになると感じています。

—エキスパートに選ばれた今、どんな意気込みで活動されていますか?

春田

業界に対して、何かしらを還元していきたいという思いが第一にあります。それに、最近では人から相談を受ける機会も増えてきたので、視野が広がるのはもちろん、「変なことは言えないな」という良い緊張感も生まれました。

ちょうど今、AIエージェントという新しい分野に取り組んでいるタイミングでもあり、時代の転換点に立ち会っている感覚があります。だからこそ、これからのAI時代に求められる新しいルールや考え方を、少しでも社会に提示していけたらと思っています。

—では最後に、「こういう人と一緒に働きたい」というメッセージをいただければと思います。

春田

まず新卒の方については、やっぱり好奇心がある人と一緒に働きたいですね。スキルがあるかどうかは、正直あまり気にしていません。素直に学び続ける姿勢さえあれば、いくらでも伸びていけると思っていて。

エンジニアリングやセキュリティに興味がある人はもちろん大歓迎ですが、たとえばデザイナーの方でも「なんか面白そう」と思ってくれたなら、それだけで十分です。自分たちのチームやプロダクトに共感してくれる仲間と、一緒に成長していけたら嬉しいですね。

一方で、中途の方に期待するのは、ある程度ご自身のキャリアを歩んできたうえで、次のチャレンジを探しているような方です。何が起こるかわからない時代だからこそ、自分の手で手探りしながら進んでいける人に、うちの環境は向いていると思います。

僕自身もこの会社に入ってまだ日が浅いですが、GMOインターネットグループには本当に面白くて優秀な方がたくさんいて、毎日刺激を受けています。映像クリエイターのようなバックグラウンドを持つ人もいれば、ネットワークやセキュリティのエキスパートもいる。そうした多様な専門性が集まっているからこそ、互いに学び合える環境があります。そんな仲間と一緒に働けたら、とても心強いですね。

▽インタビュー前編はこちらから

【インタビューVol.4 前編】「ソーシャルデザインを探して。デンマークで感じた戸惑いと確かな手応え」

ブログの著者欄

採用情報

関連記事

KEYWORD

CATEGORY

-

技術情報(567)

-

イベント(213)

-

カルチャー(55)

-

デザイン(58)

-

インターンシップ(2)

TAG

- "eVTOL"

- "Japan Drone"

- "ロボティクス"

- "空飛ぶクルマ"

- 5G

- Adam byGMO

- AdventCalender

- AGI

- AI

- AI 機械学習強化学習

- AIエージェント

- AI人財

- AMD

- APT攻撃

- AWX

- BIT VALLEY

- Blade

- blockchain

- Canva

- ChatGPT

- ChatGPT Team

- Claude Team

- cloudflare

- cloudnative

- CloudStack

- CM

- CNDO

- CNDT

- CODEBLUE

- CODEGYM Academy

- ConoHa

- ConoHa、Dify

- CS

- CSS

- CTF

- DC

- design

- Designship

- Desiner

- DeveloperExper

- DeveloperExpert

- DevRel

- DevSecOpsThon

- DiceCTF

- Dify

- DNS

- Docker

- DTF

- Excel

- Expert

- Experts

- Felo

- GitLab

- GMO AIR

- GMO AIロボティクス大会議&表彰式

- GMO DESIGN AWARD

- GMO Developers Day

- GMO Developers Night

- GMO Developers ブログ

- GMO Flatt Security

- GMO GPUクラウド

- GMO Hacking Night

- GMO kitaQ

- GMO SONIC

- GMOアドパートナーズ

- GMOアドマーケティング

- GMOイエラエ

- GMOインターネット

- GMOインターネットグループ

- GMOクラウド]

- GMOグローバルサイン

- GMOコネクト

- GMOサイバーセキュリティbyイエラエ

- GMOサイバーセキュリティ大会議

- GMOサイバーセキュリティ大会議&表彰式

- GMOソリューションパートナー

- GMOデジキッズ

- GMOブランドセキュリティ

- GMOペイメントゲートウェイ

- GMOペパボ

- GMOメディア

- GMOリサーチ

- GMO大会議

- Go

- GPU

- GPUクラウド

- GTB

- Hardning

- Harvester

- HCI

- INCYBER Forum

- iOS

- IoT

- ISUCON

- JapanDrone

- Java

- JJUG

- K8s

- Kaigi on Rails

- Kids VALLEY

- KidsVALLEY

- Linux

- LLM

- MCP

- MetaMask

- MySQL

- NFT

- NVIDIA

- NW構成図

- NW設定

- Ollama

- OpenStack

- Perl

- perplexity

- PHP

- PHPcon

- PHPerKaigi

- PHPカンファレンス

- Python

- QUIC

- Rancher

- RPA

- Ruby

- Selenium

- Slack

- Slack活用

- Spectrum Tokyo Meetup

- splunk

- SRE

- sshd

- SSL

- Terraform

- TLS

- TypeScript

- UI/UX

- vibe

- VLAN

- VS Code

- Webアプリケーション

- WEBディレクター

- XSS

- アドベントカレンダー

- イベントレポート

- インターンシップ

- インハウス

- オブジェクト指向

- オンボーディング

- お名前.com

- カルチャー

- クリエイター

- クリエイティブ

- コーディング

- コンテナ

- サイバーセキュリティ

- サマーインターン

- システム研修

- スクラム

- スペシャリスト

- セキュリティ

- ソフトウェアテスト

- チームビルディング

- デザイナー

- デザイン

- テスト

- ドローン

- ネットのセキュリティもGMO

- ネットワーク

- ビジネス職

- ヒューマノイド

- ヒューマノイドロボット

- フィジカルAI

- プログラミング教育

- ブロックチェーン

- ベイズ統計学

- マイクロサービス

- マルチプレイ

- ミドルウェア

- モバイル

- ゆめみらいワーク

- リモートワーク

- レンタルサーバー

- ロボット

- 京大ミートアップ

- 人材派遣

- 出展レポート

- 動画

- 協賛レポート

- 基礎

- 多拠点開発

- 大学授業

- 宮崎オフィス

- 展示会

- 広告

- 強化学習

- 形

- 応用

- 情報伝達

- 技育プロジェクト

- 技術広報

- 技術書典

- 採用

- 採用サイトリニューアル

- 採用活動

- 新卒

- 新卒研修

- 日本科学未来館

- 映像

- 映像クリエイター

- 暗号

- 業務効率化

- 業務時間削減

- 機械学習

- 決済

- 物理暗号

- 生成AI

- 色

- 視覚暗号

- 開発生産性

- 開発生産性向上

- 階層ベイズ

- 高機能暗号

PICKUP

-

【GMOアカデミア登壇】チームの「ありたい姿」から考える 〜中堅デザイナーが“前進と変化”を起こすために〜

技術情報

-

AI NIGHT〜現場で使われているAI事例共有〜開催決定!

イベント

-

【協賛レポート|中編】日本最大級の学生向けAIキャリアフェス「AIチャレンジャーズフェス2025」

技術情報

-

【協賛レポート|前編】日本最大級の学生向けAIキャリアフェス「AIチャレンジャーズフェス2025」

技術情報

-

【イベントレポート・後編】GMO Developers Day 2025 -Creators Night-|共創するデザイン組織と次世代クリエイターの可能性

デザイン

-

【イベントレポート・中編】GMO Developers Day 2025 -Creators Night-|変化に挑むクリエイターのキャリアと成長

デザイン