GMOインターネットグループでは、技術力の向上を目的に、毎年テクノロジーインターンシップを実施しています。 2025年度は、8月25日(月)から9月5日(金)までの期間で開催され、「データサイエンスコース」と「ML/Webコース」の2コースを開講いたしました。 本記事では、「ML/Webコース」に参加された学生にご執筆いただいた体験記をご紹介いたします。インターンシップを通じて得た学びや気づきをぜひご覧ください。

目次

はじめに

非情な暑さにうだるような夏休み、8/25(月)~9/5(金)にかけて開催されたGMOインターネットグループの10daysテクノロジーインターンシップに参加してきました。この体験記では、今回のインターンの内容、参加しているインターン生はどのような人がいたのか、GMOがどんな会社だったか、などなどについて自分なりの総括をしたいと思います。

自己紹介

いろいろとまとめる前に前提となる自己紹介を少しだけ。私は東大のM1で、現在は工学系研究科のバイオエンジニアリング専攻で研究をしています。化学屋さんなので研究ではExcelのマクロをいじるぐらいが関の山で、研究外でもいわゆるAIなどはChatGPTやClaude CodeなどのLLMをサービスとして利用する程度にすぎません。

学部2年生の時に学園祭のIT部門の統括をしたり、全学的な新歓運営委員会のIT部門を一人で回したりしていました。現在はITスタートアップのエンジニアとして活動しています。

インターンは今回が初めてで他に応募しているインターンもないので最初で最後になると思います。

インターンシップに参加するまでの経緯

大学内でTEDxというイベントが開催された際に、GMOインターネットグループが出展していた「ホワイトハッカーへの第一歩!」というなんともウキウキするような企画に参加したことがきっかけでした。その時の内容は、ログインシステムのデモに対して不正にアクセスしてみようみたいなものだった気がします。まさに「ネットのセキュリティもGMO」のスローガンど真ん中の内容でした。その企画の最後に 新卒年収710万プログラム の紹介があり、すでに社会人だった連れから激アツやんと言われて、その場のノリで応募することを決めました。自己紹介でも書いた通り、面接の経験がほとんどなかったので、オンライン面接ではちぐはぐでズタボロな受け答えしかできなかったのをよく覚えています。落ちたなと思っていたらご縁を頂き、参加することになりました。

参加しているインターン生はどのような人がいたか

今回のインターンでは東京会場と大阪会場が設けられており、どちらの会場の学生もその多くが情報科学やデータサイエンスなどを研究の対象にしたり用いたりしており、深い知見を有しているように見受けられました。ほかにも、イラストを公開するためのプラットフォームを個人で開発して運用している人や、起業してITの受託をやっていた人、Kaggleのコンペに参加していた人など、実際に開発をしたり実践的に技術を磨いたりしている人が散見されました。一方で、研究で機械学習を扱ってはいるが、実際にチームで開発したり、誰かに使ってもらうことを前提として開発を行ったりということはしたことがない人も見られました。その点で、私の学園祭でのチームでの開発経験は、インターンの課題を進める中でかなり有効活用できたように思います。

今回のインターンの内容

今回のインターンでは、テクノロジーインターンシップという名の下で、【データサイエンス(DS)コース】と【機械学習/Webエンジニアリング(ML/Web)コース】の二つのコースが設けられていました。

DSコース

このコースは GMOペパボ が運営している SUZURI のデータを利用したEC推薦システムの開発か、GMOペイメントゲートウェイ のオンライン決済データを利用した不正検知システムの開発が題材で、「データを分析して新しくロジックを作る」ということがテーマでした。私はこのコースではなかったので細かい部分の正確なことは把握していませんが、参加者それぞれが実装する機能を考えて、ロジックを実装していました。複数人のメンターが常駐しており、適宜質問や相談などを行っていたそうです。雰囲気としてはゴリゴリのハッカソンのような印象を受けました。

ML/Webコース

このコースでは 天秤.AI のような複数のLLMモデルを比較できるようなサービスの開発か、コエテコStudyのような問題を生成できるLLMの利用方法の提案が題材で、「AIのさらなる可能性を検討する」ということがテーマでした。参加者が3~5人のグループとなって新しいサービスや機能を考え、一つのものを実装する形式で、それぞれのグループに1人メンターがつき、方向性や進捗の確認、相談などを行っていました。雰囲気としてはハッカソンとアイデアソンを混ぜたような印象を受けました。私はこのコースのコエテコStudyの方に取り組んだので、それについてより詳しく書きたいと思います。

コエテコStudyコース

コエテコStudy は GMOメディア が提供している高校教員向けの課題作成サービスです。特許を取得した問題を生成するためのLLMによって、「情報Ⅰ」などのノウハウが蓄積されていない分野の教師の負担を軽くするというソリューションを提供しています。今回のインターンでは、OpenAIのGPT-4o miniを使ったモックアップがNext.jsを用いて用意されており、それをもとにサービスの概観を掴みながら新しい機能、サービスを考えて開発を行いました。他のコースと比べて、テーマの自由度が非常に高く、「問題生成AIを使った何か」ということ以外は制限がありませんでした。そのため、発想力と技術力のバランスが求められるやりごたえのあるコースでした。

実際、3チームあった中で、

チームAは画像認識を使った記述問題の自動採点機能や音声生成を使ったリスニング問題の作成、生徒データの一覧性と検証性の改善というテーマで開発を行い、

チームBはVoltAgentを用いてAIエージェントを構築し、UIをAIで生成したユーザー自身で状況を決められる恋愛シミュレーションゲームというテーマで開発を行っていました。

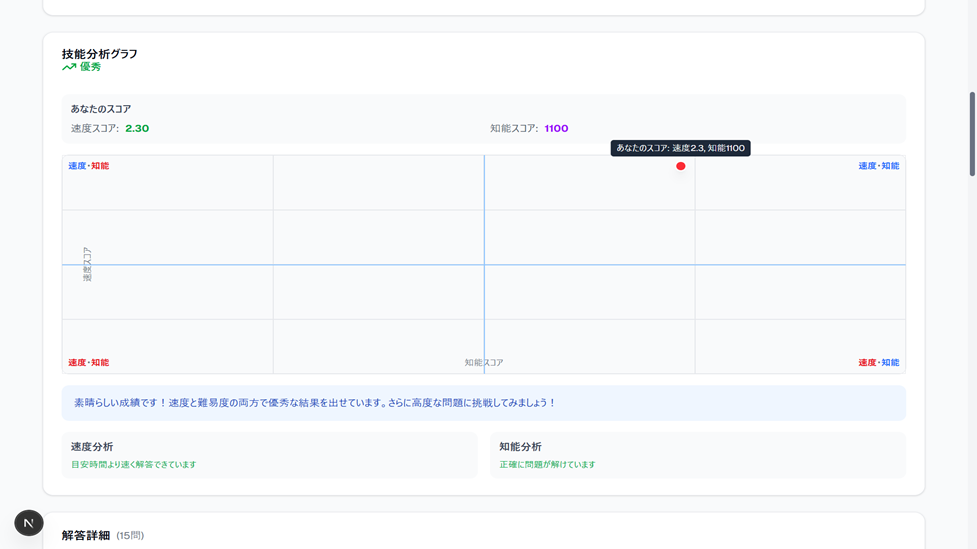

一方で私のいたチームCでは問題を生成するという機能を応用して、生徒の解答状況に応じて出題する問題の難易度を変えながら時間の限り無限に問題を出し続けることで生徒の技能を「速度」と「難易度」という二次元で評価するSPIのような試験の開発をテーマにしており、まったく違った内容が広がっていました。

これが私のいたチームCが実際に制作したサービスのデモです。

試験作成画面

解答画面

スコア画面

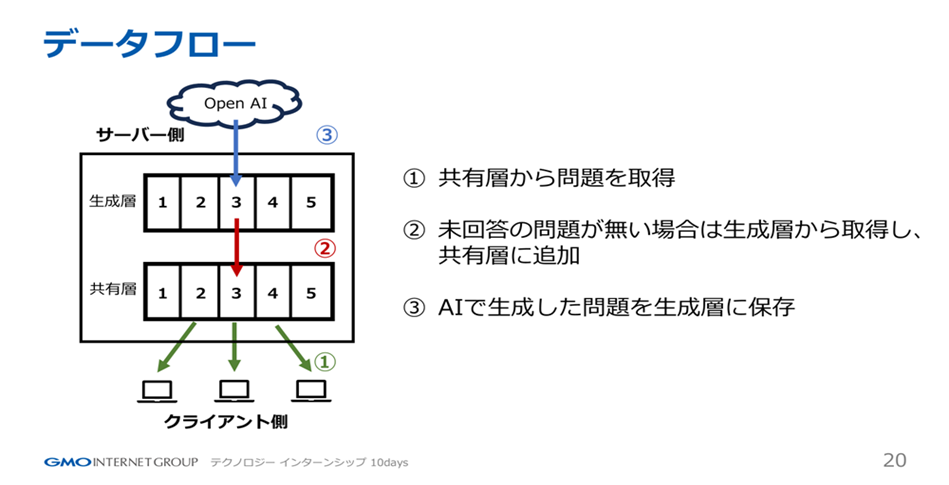

問題を生成して出題するまでのデータフローに関しては複数ユーザーでの運用を想定して下の図のようにしました。

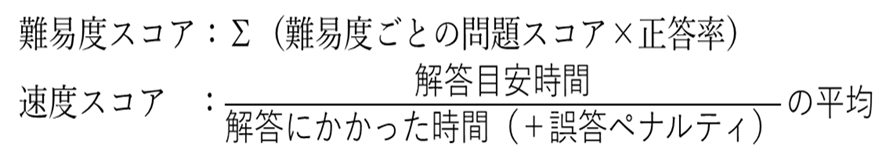

スコアリングについては以下のような簡易的なロジックを採用しました。

私は、試験設定ページと問題解答ページのフロントエンド、問題解答後のデータ管理について担当していました。エディターとしてCursorが与えられ、天秤.AIのアカウントも渡されていたので、爆速で仕上げることができました。フロントエンドに関しては、Cursor君にほぼ丸投げしました。一方で、解答データの管理についてはかなり苦戦しました。学園祭での開発ではVue.jsだったのでReact.js特有のHooksのベストプラクティスを知らず、useState周りのバッチ処理を解決するためにほぼすべてのデータ操作でuseEffectを使うというごり押しをしてしまいました。時間が許せばデータベース設計や複数人での解答などの実装までやりたかったです。またスコアリングに関しては、得られる解答データを生徒の様々な技能の合成としてとらえた場合に、「速度」や「難易度」だけでなく「正答率」などの基本的な視点や「問題を切り捨てる能力」などの試験を解くための戦略というこれまでは評価しづらかった視点などにも分解できると考えられるため、そういったことにも挑戦してみたかったです。

インターンの流れ

チームCの一日の流れ

毎日10時から19時までが勤務時間で、どうしても参加できない場合は申請すれば昼からの出社などが許されていましたが、ほぼ全員がフルで参加していました。基本的なブレストやディスカッション、開発の時間以外には以下のような時間が設けられていました。

10:00~10:15 | 朝会

12:00~13:00 | 昼食

15:00~15:30 | カフェタイム

17:40~18:00 | 夕会

朝会ではチームについているメンターと雑談したり、一日の流れや確認事項の共有、アドバイスや質疑などをしたりする時間でした。一日の出だしからある程度動きを想像できるので動きやすかったです。

昼食では、およそインターン生4人に対して1人のパートナー(GMOでは社員のことをパートナーと呼んでいるようです)が同卓となり、ゆっくり交流できる時間が設けられていました。ワイワイ喋りながら、社内の話を聞いたり進捗を共有したりできたので、とても楽しかったです。日替わりのビュッフェが豪華なのが幸せでした笑

カフェタイムでは、日替わりでグループ会社のCTOとZoomでコミュニケーションをとれる時間がありました。それぞれの会社の雰囲気や展望、CTOの人柄などを感じることができました。本当にいろんな人がいて、同じGMOでも会社によって雰囲気が違うのが面白かったです。

夕会ではチームでコースのメンター陣にその日の成果や今後の方針を報告する時間でした。夕会のために資料を用意する過程で進捗が整理できたり、丁寧にフィードバックがもらえたりしたのでインターン中の短期進捗目標を立てるのに有効でした。怖くないけど、なぜか緊張してました笑

10日間の流れ

10日というのは一般的なインターンと比較するとかなり長いですが、徹夜を強いられるようなハードなことがなく、内容を考えると必要十分な日程であったように思います。以下は、インターン中の日程感です。私のチームは進捗がよかったので、一日早く発表することになりました。

一週間目

1日目 | オンボーディング・環境構築・アイスブレイク

2日目 | ブレスト・モックアップのキャッチアップ

3日目 | アイデア決定・ユーザーストーリー練り上げ

4日目 | ユーザーストーリー確定・実装仕様書の策定

5日目 | 実装・合同説明会・懇親会

二週間目

6日目 | 実装

7日目 | 実装

8日目 | スライド作成

9日目 | スライド作成と発表

10日目 | 他チームの発表・懇親会

最初の3日間はみっちり実装するものの擦り合わせに時間を使っていました。そこから、ユーザーストーリーをもとにCursorを使って実装仕様書を書いて、再度擦り合わせをしてから3日間ほど実装にあてました。土日にある程度実装を進めたいなと思っていましたが、平日が全部つぶれるのでいろいろと後回しにしたことがやってきて、なかなか動けなかったのが悔しかったです。

GMOの雰囲気

素晴らしい会社でした。以下にざっくり良かった点をまとめたいと思います。

オフィス

渋谷駅から徒歩5分以内にある破格の立地にある総合型商業施設2つがGMOのオフィスです。渋谷スクランブル交差点を定点カメラよりも高い位置から見下ろせる高さにあります。席はほぼすべてフリーアドレスで大画面のモニターが設けられており、机の広さもかなりゆとりがあり、のびのびと開発できました。食堂兼カフェとしてはGMO Yoursがあり、毎日日替わりで豪華なビュッフェが楽しめたり、30種類程度の飲み物が飲み放題だったり、その場で焼いたパンが楽しめたりなど充実した環境が整っていました。

毎週金曜日にはBar Timeというイベントが開催され、GMO各社のパートナーなどが自由にお酒を飲みながら交流できるようになっています。気兼ねなくいろいろな人に話しかけにいけるような雰囲気が非常に楽しかったです。

雰囲気

とても明るく、フレンドリーな雰囲気が醸成されており、お互い冗談を言い合うような距離感が多く見られたように思います。廊下ですれ違った時にはどんな人でも挨拶をかわすというのが当たり前のように行われていました。その他にも、端々にコミュニケーションが生まれるような工夫があり、気軽に相談や雑談ができるような雰囲気でした。

働いている人

GMOで働いているということに誇りを感じている人が多かったように思います。優秀な人や意欲のある人が多く在籍しているというのがその誇りの一つの源泉のように思います。例えば私のチームのメンターはClaude CodeのContributorでしたし、自分が所有しているサーバーに対してハッキングをして遊んでいるような方もいました。技術と向き合うことを楽しんでいて、意欲的に取り組んでいる人が多かったです。

別の視点で言うと、キャリアを明確に見据えている人も多かったです。若いうちからある程度の裁量権を持って仕事ができるような構造になっていたように思います。グループ各社にある幅広い事業部の中で自分にあった事業部を見つけ、そこでチームとして活動する中で自分のロールを見極め、必要となる能力を身に着けていっている人が多かったです。また、キャリアラダーが規定されており、自分がどのようなルートでどのようなエンジニアになるのか、どのようなマネージャーになるのかそういったことをそれぞれ一人ひとりが明確に目標を持っていたように思います。

事業内容

何よりも幅の広さが尋常ではなかったです。グループ会社が110社ほどあり、総顧客数は1700万人にも上ります。ウェブサイトを作ったことがある人は一度は触ったことがあるようなドメインやVPSだったり、普段の買い物の中での決済サービスだったり、ネットバンクや広告などなど、その事業の広さは挙げ連ねるほうが難しいです。このような事業の広さはGMOが持っている知見の広さや柔軟さがよくわかる気がします。さらに、新しくGMO AIRというAI×ロボットを取り扱った事業にも取り組み始めており、前衛的な姿勢がよくわかります。

少なくとも今回のインターンを経験したうえで、がっかりすることはありませんでした。むしろ、GMOは某メガベンチャーなどと比較して少し古い会社という印象があった僕にとっては、いろいろと常識が覆されるわくわくするような体験でした。

学びや気づき

インターンの取り組み方

今回、私は就職活動という視点では参加していませんでした。先述した通り、今回が最初で最後のインターンであり、スタートアップでの活動を考えていたため、どちらかというと日本IT業界の重鎮の中にはどのような環境が広がっているのかということを知りたいという目的で参加していました。

このような姿勢でインターンに臨んだことは非常に有意義であったと考えています。これは私の性分によるところもあるかと思いますが、就活という文脈の上でインターンに参加していた場合、評価してもらうために打算的に動くことがメインになってしまい、本来のインターンの目的であるべきの「俯瞰的に企業を評価する」ということができなかったと思います。今回私は、親から譲り受けたかのような無鉄砲さでメンターや人事の方々をはじめとして役員方にもいろいろと質問する機会を作ることができました。何よりも自分が「一パートナーになった」と仮定して参加するほうがイメージが湧きやすく、実際に採用されて働くということになった場合も違和感を覚えることがなくなるのではないかと思いました。

AIとの向き合い方

今回参加してみて、今後サービスのサイクルはとてつもなく早くなっていくと確信しました。AIと伴走することでこれまで律速となっていた開発という行程が大幅に短縮されることで、ユーザーに届くまでの速さが格段にあがり、それに伴って得られるフィードバックも早くなります。すなわちこれから必要になっていくのは、AIによる開発の速さに負けないような思考の速さであると感じました。常に潜在的に存在している可能性に意識を向けられるような姿勢を養うことが大切になっていくと気づきました。

パートナーと話す中でAIエンジニアの方と話す機会も多くありました。いくつも興味深い話があったので、3つほど並べておきたいと思います。

AIのやっていることを見極める審美眼が必要になる

まだまだAIは「そうじゃないだろ」ということを返してくることも多いですが、今後その背景にある情報の確度があがったり、アルゴリズムが改良されたりするにしたがって、我々が「そうじゃないだろ」と認識できないような領域までいくことになるでしょう。そうなった場合に、AIがやったことに対して、それはどういうことなのか、正しいのかという「そうじゃないんじゃね」と感じるような審美眼を養うことが重要になります。

AIは脳を拡張するのではなく増やすために使うべき

AIの利点に自分の知識の範囲以外のことまで思考できるという点があります。しかし、これは同様にあずかり知らぬところまでやってしまうというリスクでもあるわけです。つまるところ、AIは自分の脳の拡張として使うには危うい側面も備えているということです。なればこそ、AIが果たす役割は自分の脳をトレースして処理能力を増やすための装置として使うという意識が大切になるということです。

AIには責任が取れない

どこまで優れたAIができたとしても、そのAIには責任を負わせることができません。結局はプログラムなわけであって、どのようにあったとしても最後は人間が判断して人間が責任を持たなければいけないわけです。

これらの話の本質はすべて共通しているように思います。それは、結局我々も学び続けなければいけないということです。AIが表世界に出てきて早4,5年、「それってAIにやらせればいいじゃん」という考え方がある程度定着してきたように思います。ただ、そこで見落としてはいけないのが、「自分でもできることは」という大前提です。AIはこれまで人間の手でやるには限界が存在したものを超越することができるツールです。自分個人の手でできないことをやらせるためのツールではないのです。この文脈で言えば、自分ができることを増やしていくことこそが、「それってAIにやらせればいいじゃん」と言える人間になるために大事なことなのではないでしょうか。

おわりに

今回の10daysインターンに参加した感想は「何も言えねえ」です。

自分がこれまで培ってきた性質、技能をフルで活用して頭を回し続けた2週間でした。自分がどこまで何ができるのか、何を今後伸ばしていくべきなのか、何が自分にはできないのか、人に頼るということはどういうことか、人と議論を重ねるということはどういうことか。様々なものへの解像度をあげることができましたし、かつてないほどに深くAIと向き合うことができました。このインターンのGMOインターネットグループサイドの意図として「GMOインターネットグループのファンを増やす」ということがあったようですが、まんまとファンになってしまいました笑。

百利あって一害なしです。

関連リンク

・GMOインターネットグループ合同テクノロジーインターンシップ

・GMOインターネットグループ合同テクノロジーインターンシップ2025 体験記~ML/Webコース編②~

・GMOインターネットグループ合同テクノロジーインターンシップ2025 体験記~データサイエンスコース編~

・2024年テクノロジーインターンシップ開催レポート

ブログの著者欄

採用情報

関連記事

KEYWORD

CATEGORY

-

技術情報(564)

-

イベント(210)

-

カルチャー(54)

-

デザイン(57)

-

インターンシップ(2)

TAG

- "eVTOL"

- "Japan Drone"

- "ロボティクス"

- "空飛ぶクルマ"

- 5G

- Adam byGMO

- AdventCalender

- AGI

- AI

- AI 機械学習強化学習

- AIエージェント

- AI人財

- AMD

- APT攻撃

- AWX

- BIT VALLEY

- Blade

- blockchain

- Canva

- ChatGPT

- ChatGPT Team

- Claude Team

- cloudflare

- cloudnative

- CloudStack

- CM

- CNDO

- CNDT

- CODEBLUE

- CODEGYM Academy

- ConoHa

- ConoHa、Dify

- CS

- CSS

- CTF

- DC

- design

- Designship

- Desiner

- DeveloperExper

- DeveloperExpert

- DevRel

- DevSecOpsThon

- DiceCTF

- Dify

- DNS

- Docker

- DTF

- Excel

- Expert

- Experts

- Felo

- GitLab

- GMO AIR

- GMO AIロボティクス大会議&表彰式

- GMO DESIGN AWARD

- GMO Developers Day

- GMO Developers Night

- GMO Developers ブログ

- GMO Flatt Security

- GMO GPUクラウド

- GMO Hacking Night

- GMO kitaQ

- GMO SONIC

- GMOアドパートナーズ

- GMOアドマーケティング

- GMOイエラエ

- GMOインターネット

- GMOインターネットグループ

- GMOクラウド]

- GMOグローバルサイン

- GMOコネクト

- GMOサイバーセキュリティbyイエラエ

- GMOサイバーセキュリティ大会議

- GMOサイバーセキュリティ大会議&表彰式

- GMOソリューションパートナー

- GMOデジキッズ

- GMOブランドセキュリティ

- GMOペイメントゲートウェイ

- GMOペパボ

- GMOメディア

- GMOリサーチ

- GMO大会議

- Go

- GPU

- GPUクラウド

- GTB

- Hardning

- Harvester

- HCI

- INCYBER Forum

- iOS

- IoT

- ISUCON

- JapanDrone

- Java

- JJUG

- K8s

- Kaigi on Rails

- Kids VALLEY

- KidsVALLEY

- Linux

- LLM

- MCP

- MetaMask

- MySQL

- NFT

- NVIDIA

- NW構成図

- NW設定

- Ollama

- OpenStack

- Perl

- perplexity

- PHP

- PHPcon

- PHPerKaigi

- PHPカンファレンス

- Python

- QUIC

- Rancher

- RPA

- Ruby

- Selenium

- Slack

- Slack活用

- Spectrum Tokyo Meetup

- splunk

- SRE

- sshd

- SSL

- Terraform

- TLS

- TypeScript

- UI/UX

- vibe

- VLAN

- VS Code

- Webアプリケーション

- WEBディレクター

- XSS

- アドベントカレンダー

- イベントレポート

- インターンシップ

- インハウス

- オブジェクト指向

- オンボーディング

- お名前.com

- カルチャー

- クリエイター

- クリエイティブ

- コーディング

- コンテナ

- サイバーセキュリティ

- サマーインターン

- システム研修

- スクラム

- スペシャリスト

- セキュリティ

- ソフトウェアテスト

- チームビルディング

- デザイナー

- デザイン

- テスト

- ドローン

- ネットのセキュリティもGMO

- ネットワーク

- ビジネス職

- ヒューマノイド

- ヒューマノイドロボット

- フィジカルAI

- プログラミング教育

- ブロックチェーン

- ベイズ統計学

- マイクロサービス

- マルチプレイ

- ミドルウェア

- モバイル

- ゆめみらいワーク

- リモートワーク

- レンタルサーバー

- ロボット

- 京大ミートアップ

- 人材派遣

- 出展レポート

- 動画

- 協賛レポート

- 基礎

- 多拠点開発

- 大学授業

- 宮崎オフィス

- 展示会

- 広告

- 強化学習

- 形

- 応用

- 情報伝達

- 技育プロジェクト

- 技術広報

- 技術書典

- 採用

- 採用サイトリニューアル

- 採用活動

- 新卒

- 新卒研修

- 日本科学未来館

- 映像

- 映像クリエイター

- 暗号

- 業務効率化

- 業務時間削減

- 機械学習

- 決済

- 物理暗号

- 生成AI

- 色

- 視覚暗号

- 開発生産性

- 開発生産性向上

- 階層ベイズ

- 高機能暗号

PICKUP

-

【イベントレポート・後編】GMO Developers Day 2025 -Creators Night-|共創するデザイン組織と次世代クリエイターの可能性

デザイン

-

【イベントレポート・中編】GMO Developers Day 2025 -Creators Night-|変化に挑むクリエイターのキャリアと成長

デザイン

-

AI体験で地域をつなぐ──GMO hinata が挑むCSR活動最前線

技術情報

-

【イベントレポート・前編】GMO Developers Day 2025 -Creators Night-|AI時代の「クリエイティブ」を探る夜

デザイン

-

【イベントレポート】社内から未来を体験する-「ロボ触ろうぜ!」

技術情報

-

属人化×ガラパゴス化からの脱却:課金基盤改善プロジェクトの舞台裏

技術情報