GMOインターネットグループは、2024年10月12日(土)・13日(日)に東京ミッドタウンで開催されたデザインカンファレンス「Designship 2024」に初めてトップスポンサー(BLACK枠)として参加しました。

[協賛レポート・前編]Designship 2024 記事に引き続いて、今回は[後編]として、GMOインターネットグループが行ったセッションの様子を中心にお届けいたします。

目次

イベント概要

開催日時:2024年10月12日(土)・13日(日)

開催場所:東京ミッドタウン ホール&カンファレンス

対象者:デザイナー、デザイナー志望の方、デザインに興味のある方

参加方法:チケット購入(有料)

主催:一般社団法人デザインシップ

セッション「デザインの力でサービスの価値を追求していたら、組織全体をデザインしていた話」

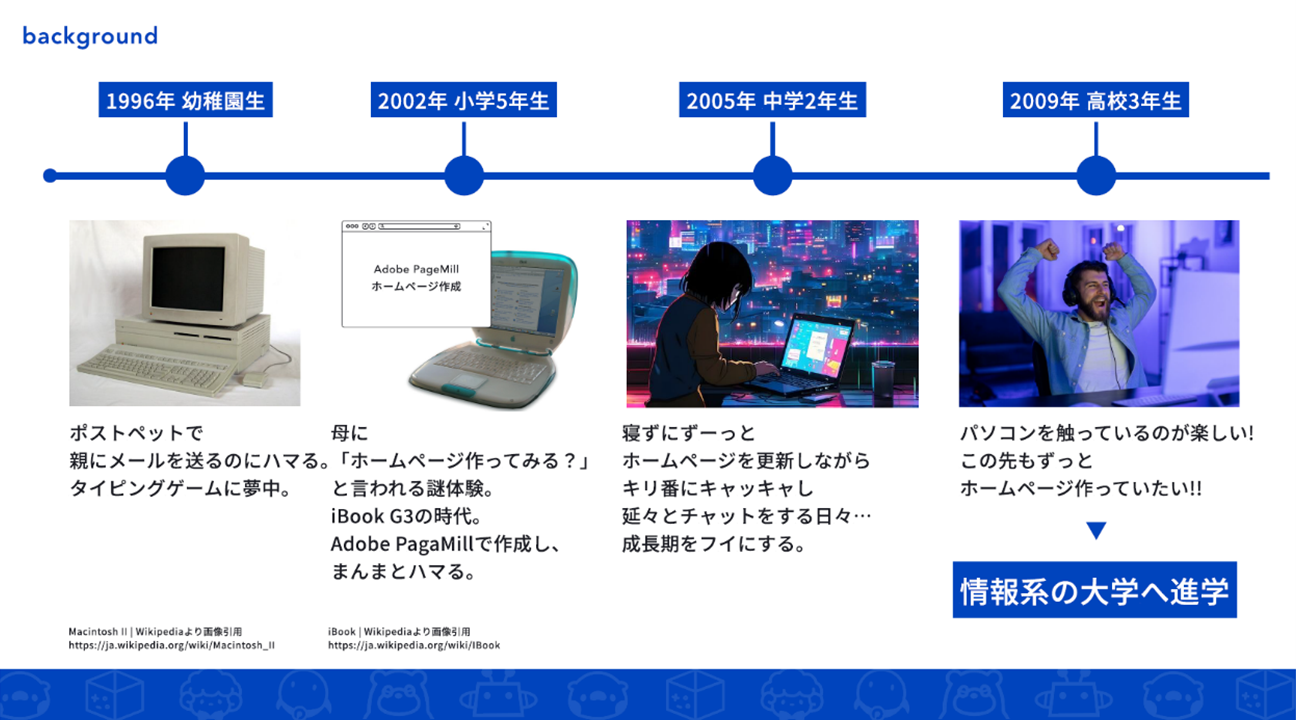

GMOメディアのサービスデザイン部で部長を務める岡本くる美と申します。2014年に新卒入社して10年になります。今日は、私が駆け抜けた10年間の物語をお話しさせていただきます。

『情報デザインは(中略)人間の生活や体験・経験に関わる問題を解決して、うれしい体験を生み出すためのもの』(引用:情報デザインフォーラム 情報デザインのワークショップ)

私が大学時代、デザイナーを目指すきっかけになった言葉です。今でもこの言葉を見ると、デザインにそんな力があるんだと胸が高鳴ります。

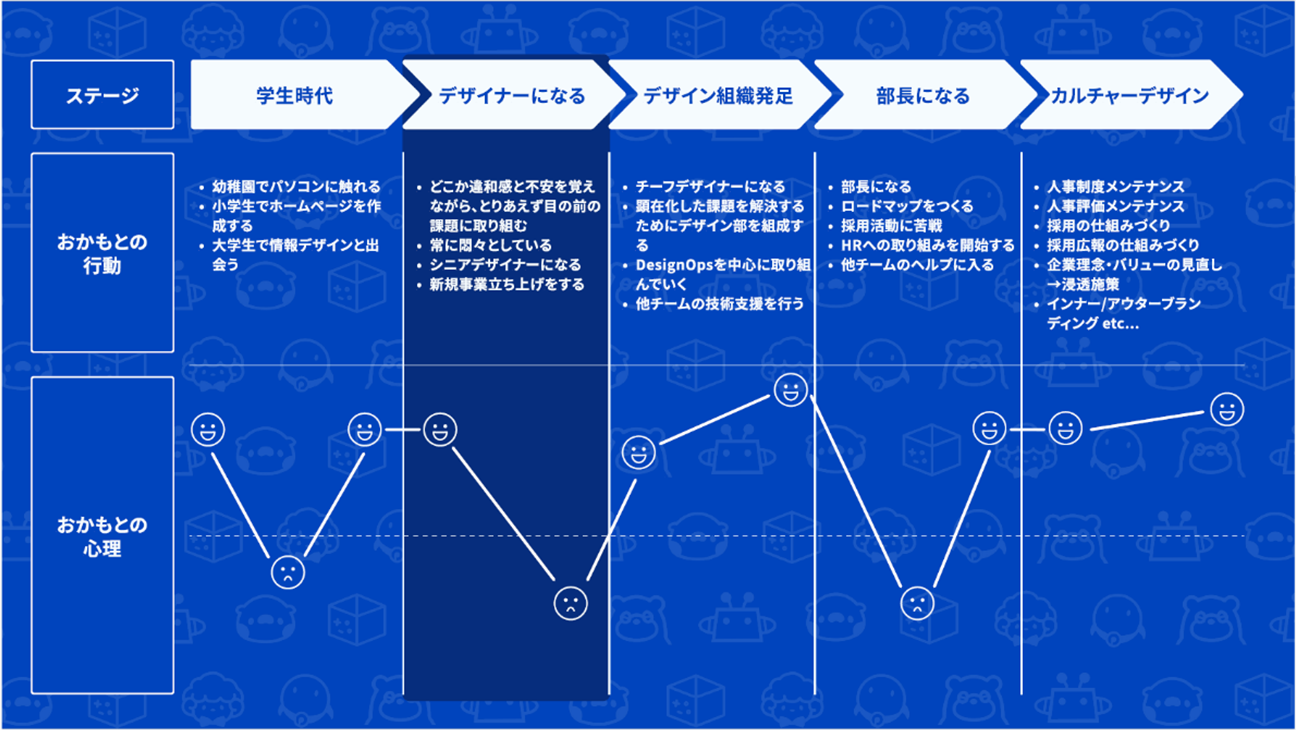

私は大学でデザインとの出会いを果たし、先の言葉を実践するべくGMOメディアに入社して、デザイナーとしてのキャリアを歩み始めました。しかし、デザインの現場は想像以上にKPIが重視される環境だと痛感しました。

当時の当社はKPIを意識しすぎるがあまり、1つのプロダクトに複数のKPIチームが存在し、それぞれが独立してサービスを運営していました。ひどい時には、あるチームがページの一部を独自にリニューアルしたりして、ユーザーの動線が崩壊することもありました。

いわばUXの5段階モデルにおける「戦略」の土台が欠如している状態であり、戦略が二転三転するたびにKPIが変更され、デザイナーはそのKPI達成のためだけにコンテンツをデザインしている状況でした。当時は私自身も、デザインする時間よりKPI分析にかける時間のほうが圧倒的に長いという状況にありました。

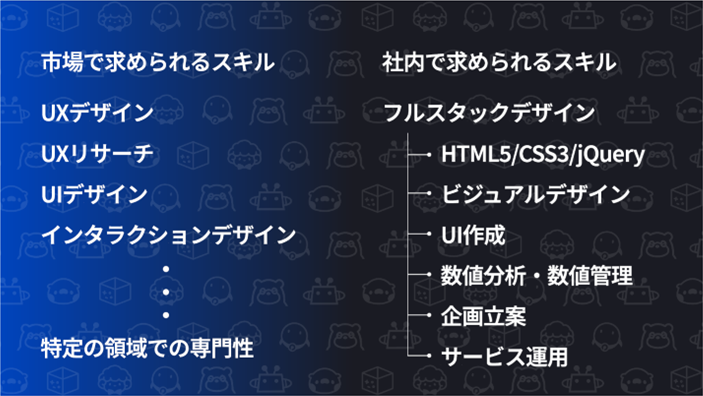

このやり方には、ユーザー視点が欠けているのではないか。届けたいものが言語化できていない……。そんなやり場のない怒りやモヤモヤを抱えていたなかで、インターネットサービス市場は過渡期を迎え、ユーザー体験のデザインが重要視されるようになっていきました。とくに、私がデザイナーとしてのキャリアをスタートさせた2014年から2017年にかけては、デザイナーに求められるスキルや求められる専門性の幅も広がりつつある時期でした。

そんな流れのなか、IT市場では、デザインを重視して投資を進める企業が少しずつ勢いを増すようになりました。しかしGMOメディア社はその変化についていけず、依然として「コンテンツを作り、数字を出す」ことがデザインとされていました。

「価値を最大化させ、ユーザーに届けるためにデザインを活用していきたい」。そんな思いを抱えて悶々としていたのですが、ついにメディア社も立ち上がります。2018年4月に、「デザインドリブンイノベーション」をミッションに掲げる、サービスデザイン部が立ち上がったのです。

デザイン組織への投資を引き出す。GMOメディアサービスデザイン部の5年間の変遷

部署設立後は全てのデザイナーがサービスデザイン部に所属しつつ、各サービスにデザインチームを配置する形をとりました。これによりデザイナー同士のつながりを強め、切磋琢磨できる環境を作ると同時に、事業部との協業・意思疎通もこれまでと変わらず行えるようになりました。

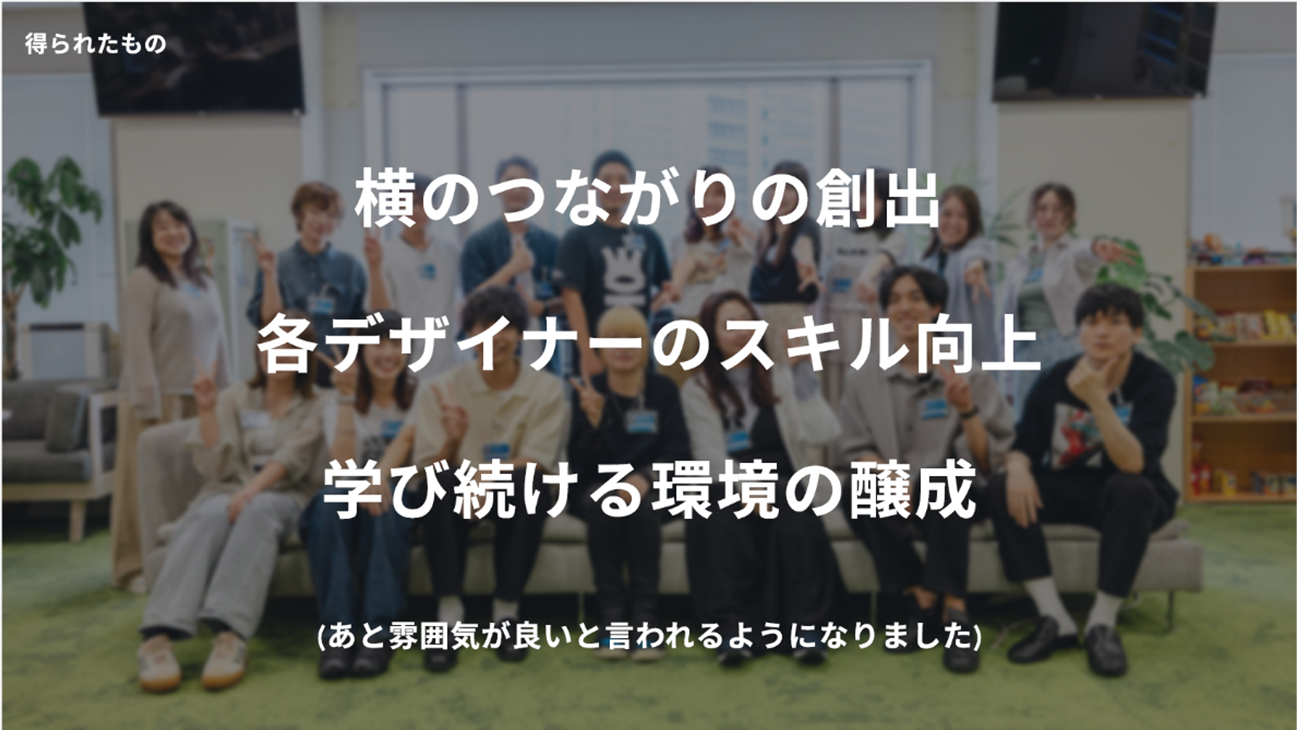

デザイン組織として行った取り組みの1つが「ぐるみ」というプロジェクトです。これは業務時間の10%前後を活用し、普段一緒に仕事をしないデザイナー同士でチームを組んで、顕在化している課題を解決していくというものです。最初期は新しいツールの学習や組織への導入からスタートし、現在ではAIなど新しい分野のインプットや組織課題の解決に取り組んでいます。

(ちなみに私の名前は「くるみ」ですけれども、一切関係ありません(笑)。)

ぐるみの活動を通じて、デザインシステムの構築やユーザー調査手法の標準化など、現在までに100以上のアウトプットが生まれました。

5年で100以上の組織施策。GMOメディア サービスデザイン部の「ぐるみ」の成果と継続する工夫

そして2021年4月、私はデザイン組織の責任者になりました。コロナ禍で働き方や価値観の変革が起き離職者がでる中、最初のミッションは「サービスデザイン部の立て直し」。会社としてあまり取り組んでいなかった中途採用を始めたのですが、これがとても大変でした。半年間で220名のデザイナーと面接をして、選考時間は合計9,000分。結果、3名の方と内定に至りました。

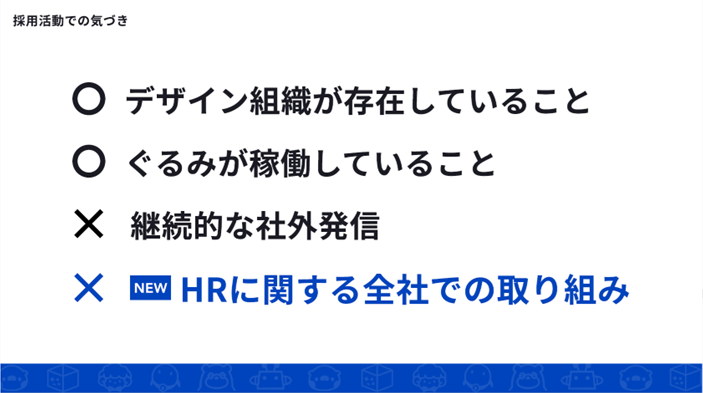

デザイナー不足のため私自身も現場に出ていたのですが、この採用活動を通じて「採用市場における自分たちの立ち位置を知ること」の重要性を認識しました。

市場からのフィードバックを分析すると、私たちの「ぐるみ」活動やデザイン組織の取り組みが予想以上の強みになっているとわかった一方で、人事施策に関する情報発信が不足していることも明らかになりました。

またデザイン職以外の採用も苦戦していたことから、サービス全体の質的向上を図るべく、2023年3月からはデザイン部主導のHR支援プロジェクトを始めました。事業責任者を巻き込んだ人事関連の定例や新制度の導入などを実施していました。

そして2024年4月には、カルチャーデザイングループ、通称「カルデザ」を立ち上げました。このグループでは「コングルエンスモデル」をベースに活動方針を決定し、重要な組織カルチャーを中心に整合性を取る活動を行っています。

GMOメディア株式会社 岡本くる美

カルデザの特徴は「部門を超えたコラボレーション」を行っていることです。コーポレート部門の方と協業し、会社の制度設計まで進出しています。さらに経営層とのコミュニケーションを密に行える体制を構築し、カルデザの活動が全社的な戦略に組み込めるような状態を作っています。

デザイン組織が全社の戦略人事を担うまで。GMOメディア「カルチャーデザイングループ」の立ち上げについて

経営層との取り組みとしては、GMOメディアの企業理念とバリューの再定義もそうですね。あわせて新しいブランディングアセットの作成や、理念やバリューへのタッチポイントを増やすことを目的とした社内ポスターの掲示なども行っています。

他にも、ワークエンゲージメント施策の分析やメンテナンスなど、一見デザインとは関係ないように思える取り組みも行っています。しかし、これらも全て「サービスの価値を最大化し、より良い体験をユーザーに届けるためのデザイン活動」だと考えています。

最後に、今日お伝えしたかったことをまとめます。デザイン経営宣言にもあるように、デザインの領域は時代とともに広がっています。それゆえに、私自身も時々「自分は何屋さんだっけ」と思うことがあります。でも、時代や環境の変化とともに、デザインする対象も変わっていくものだと思うんです。

そして、どんな経験も次の挑戦のきっかけになり、新しい価値を生み出せると信じています。いま感じている不安や不満は、自分が行動を起こさないと解決できません。だから私は、デザインを通じて変化を楽しむ人でありたいと思っています。これからも挑戦し続けていきます。

「デザインドリブンイノベーション」、これは私たちGMOメディアサービスデザイン部のミッションです。このミッションが少しでも体現できていたらと思うと同時に、私の経験が誰かにとってのエールになれば幸いです。

セッション「今そこにあるデザイン」

スポンサーセッション(オープンステージ)では、GMOインターネットグループ株式会社の丸山が登壇しました。

丸山は、GMOインターネットグループが実際に携わっているサービスやプロダクトのデザインを実例として紹介しました。ロゴが掲載された看板やフラッグのデザイン、グループ会社・グループ横断系のプロジェクトのロゴ制作、GMO SONIC等のイベントのデザインディレクションなど、業務は多岐に渡ります。

GMOインターネットグループ株式会社 丸山清人

また、実際にAIを使用したデザイン例を挙げながら、在籍するデザイナーがAIを活用しながら業務に取り組み、日々より良い体験や解決策を生み出すことに注力している件についても触れました。

最後に、GMOインターネットグループが大切にしている「No.1」というキーワードを取り上げました。

丸山は「No.1」=「お客様に最も感動していただける」考え方であると話します。

在籍デザイナーが日々、デザインの本質である「人と人、人とモノ、人と環境をより快適に結びつけるための課題解決や価値の発掘に取り組み、考え続ける」ことを実施しながら、「No.1」、つまりお客様に最も感動を届けることができるよう取り組んでいくことを述べました。

パネルディスカッション「生産性と創造性を促進させるデザインの仕組み」

パネルディスカッションではサイボウズ株式会社・プロダクトデザインマネージャーのsakito氏をモデレーターに迎え、「生産性と創造性を促進させるデザインの仕組み」と称したセッションが行われました。

まずデザイン組織の生産性と創造性について、リクルートのプロダクトデザイン室でデザインディレクターを務める小島清樹氏は「生産性と創造性の関係は、トレードオフではなくシナジーだ」と述べ、生産性を高めることで創造的な部分に時間を割くことができるという観点を示しました。

そのうえで、マネージャーとして生産性とプロジェクトを結びつけ、チームメンバーが正しく評価されるよう配慮することも必要だと述べています。

GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社で企画開発部クリエイティブグループチーフを務める田伐もこの意見に同調し、「創造的な活動の精度を上げるための生産性だ」と論じます。

自身の経験から「目的をつかめないまま施策を進めても成果が上がらない」と語ったうえで、「デザイナーとして創造的な仕事をするため、役員をはじめとする関係者と草の根活動を通じて関係性を築き、根幹の目的を正確に把握しつつ上流工程からデザインに携わることで生産性を上げている」と自身の取り組みを紹介しました。

GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 田伐直子

生産性を「組織の中で価値を提供する能力」として捉え、創造性については「その価値をどれだけ高められるか、という観点で考えている」と説明するのは、株式会社グッドパッチでゼネラルマネージャーを務める石井克尚氏。社内での取り組みとして、各期のはじめに自分が取り組みたいテーマを設定し、社内プロジェクトにて実践していると語りました。

ナレッジの分散防止についても議論がありました。石井氏は、ナレッジをアウトプットして蓄積する時間をとることと、統一化されたナレッジを業務に実装することの重要性を強調し、ワークフローを先に考えてから必要な情報を集めるアプローチを取っていると語りました。

小島氏は、「車輪の再発明は防がなければならない」としたうえで、各プロダクトのデザインチームの会議を統合し、「横のつながり」での情報共有を促進していると説明します。さらに、不確実性を下げるために開発プロセスの最初からPM・エンジニア・デザイナーでスリーマンセルを組み、PDCAを回しているという具体的な取り組みも紹介されました。

さいごに

[協賛レポート・前編]Designship2024 の記事も併せてご覧ください!

ブログの著者欄

採用情報

関連記事

KEYWORD

CATEGORY

-

技術情報(564)

-

イベント(210)

-

カルチャー(54)

-

デザイン(55)

-

インターンシップ(2)

TAG

- "eVTOL"

- "Japan Drone"

- "ロボティクス"

- "空飛ぶクルマ"

- 5G

- Adam byGMO

- AdventCalender

- AGI

- AI

- AI 機械学習強化学習

- AIエージェント

- AI人財

- AMD

- APT攻撃

- AWX

- BIT VALLEY

- Blade

- blockchain

- Canva

- ChatGPT

- ChatGPT Team

- Claude Team

- cloudflare

- cloudnative

- CloudStack

- CM

- CNDO

- CNDT

- CODEBLUE

- CODEGYM Academy

- ConoHa

- ConoHa、Dify

- CS

- CSS

- CTF

- DC

- design

- Designship

- Desiner

- DeveloperExper

- DeveloperExpert

- DevRel

- DevSecOpsThon

- DiceCTF

- Dify

- DNS

- Docker

- DTF

- Excel

- Expert

- Experts

- Felo

- GitLab

- GMO AIR

- GMO AIロボティクス大会議&表彰式

- GMO DESIGN AWARD

- GMO Developers Day

- GMO Developers Night

- GMO Developers ブログ

- GMO Flatt Security

- GMO GPUクラウド

- GMO Hacking Night

- GMO kitaQ

- GMO SONIC

- GMOアドパートナーズ

- GMOアドマーケティング

- GMOイエラエ

- GMOインターネット

- GMOインターネットグループ

- GMOクラウド]

- GMOグローバルサイン

- GMOコネクト

- GMOサイバーセキュリティbyイエラエ

- GMOサイバーセキュリティ大会議

- GMOサイバーセキュリティ大会議&表彰式

- GMOソリューションパートナー

- GMOデジキッズ

- GMOブランドセキュリティ

- GMOペイメントゲートウェイ

- GMOペパボ

- GMOメディア

- GMOリサーチ

- GMO大会議

- Go

- GPU

- GPUクラウド

- GTB

- Hardning

- Harvester

- HCI

- INCYBER Forum

- iOS

- IoT

- ISUCON

- JapanDrone

- Java

- JJUG

- K8s

- Kaigi on Rails

- Kids VALLEY

- KidsVALLEY

- Linux

- LLM

- MCP

- MetaMask

- MySQL

- NFT

- NVIDIA

- NW構成図

- NW設定

- Ollama

- OpenStack

- Perl

- perplexity

- PHP

- PHPcon

- PHPerKaigi

- PHPカンファレンス

- Python

- QUIC

- Rancher

- RPA

- Ruby

- Selenium

- Slack

- Slack活用

- Spectrum Tokyo Meetup

- splunk

- SRE

- sshd

- SSL

- Terraform

- TLS

- TypeScript

- UI/UX

- vibe

- VLAN

- VS Code

- Webアプリケーション

- WEBディレクター

- XSS

- アドベントカレンダー

- イベントレポート

- インターンシップ

- インハウス

- オブジェクト指向

- オンボーディング

- お名前.com

- カルチャー

- クリエイター

- クリエイティブ

- コーディング

- コンテナ

- サイバーセキュリティ

- サマーインターン

- システム研修

- スクラム

- スペシャリスト

- セキュリティ

- ソフトウェアテスト

- チームビルディング

- デザイナー

- デザイン

- テスト

- ドローン

- ネットのセキュリティもGMO

- ネットワーク

- ビジネス職

- ヒューマノイド

- ヒューマノイドロボット

- フィジカルAI

- プログラミング教育

- ブロックチェーン

- ベイズ統計学

- マイクロサービス

- マルチプレイ

- ミドルウェア

- モバイル

- ゆめみらいワーク

- リモートワーク

- レンタルサーバー

- ロボット

- 京大ミートアップ

- 人材派遣

- 出展レポート

- 動画

- 協賛レポート

- 基礎

- 多拠点開発

- 大学授業

- 宮崎オフィス

- 展示会

- 広告

- 強化学習

- 形

- 応用

- 情報伝達

- 技育プロジェクト

- 技術広報

- 技術書典

- 採用

- 採用サイトリニューアル

- 採用活動

- 新卒

- 新卒研修

- 日本科学未来館

- 映像

- 映像クリエイター

- 暗号

- 業務効率化

- 業務時間削減

- 機械学習

- 決済

- 物理暗号

- 生成AI

- 色

- 視覚暗号

- 開発生産性

- 開発生産性向上

- 階層ベイズ

- 高機能暗号

PICKUP